Mythos: Gesundheitsausgaben explodieren

© ÖGK

© ÖGK Die RELATUS-Redaktion entlarvt in der Serie „Mythen & Fakten“ die gängigsten Scheinargumente im Gesundheitswesen und liefert fundierte Antworten für Diskussionen.

Durch Effizienzsteigerungen lassen sich im österreichischen Gesundheitssystem 692 bis 845 Millionen Euro einsparen. Zu diesem Ergebnis kam 2017 eine Studie der London School of Economics (LSE) im Auftrag der Sozialversicherungen. Das gesamte österreichische Gesundheitssystem gehöre im internationalen Vergleich zu den teuersten Systemen, wurde immer wieder kritisiert. Schon Jahre davor hatten der Rechnungshof und das Institut für höhere Studien (IHS) das Potenzial für Einsparungen sogar auf damals bis zu zwei Milliarden Euro beziffert – etwa zehn Prozent der Ausgaben. Auch in anderen EU-Ländern gab und gibt es laufend dieselben Diskussionen. Egal, wie ein Gesundheits- und Sozialsystem organisiert und finanziert ist, es gilt immer als zu teuer und zu ineffizient.

In Österreich nahm die damalige ÖVP-FPÖ-Regierung die Zahlen 2018 als Argument für eine Reform der Krankenkassen. Das Ziel: die 21 Krankenversicherungsträger auf fünf zusammenzulegen und die neun Gebietskrankenkassen zu einer zu fusionieren sowie dadurch mindestens eine Milliarde Euro an zusätzlichen Mitteln für die Versorgung freizumachen. Die „Patientenmilliarde“ war geboren. Es kam anders: 2022 legt der Rechnungshof eine Analyse der Reform vor. Anstelle der versprochenen Einsparungen ergab sich für den Zeitraum der Prüfung ein Mehraufwand von knapp 215 Millionen Euro. Der Generaldirektor der neuen Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) Bernhard Wurzer verteidigte am 2. Juli 2022 in der ORF-Sendung „Zeit im Bild 2“ die Reform. Die Fusion werde am Ende des Tages ein Erfolg sein, meinte Wurzer. Doch das Versprechen bröckelte in den Folgejahren. Im November 2025 veröffentliche die ÖGK ihre vierteljährliche Finanzprognose und rechnete mit einem Bilanzverlust von 546,6 Millionen Euro für 2025. Als Grund wurden das schwächere Wirtschaftswachstum, die Rezession, stagnierende Beschäftigtenzahlen, eine höhere Arbeitslosenquote und ein Anstieg bei der Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen genannt. Hinzu komme die demografische Entwicklung. Zudem habe man seit der Fusion Leistungen ausgebaut und Kosten aus dem stationären Bereich übernommen. Tatsächlich schrieb die ÖGK allerdings seit der Zusammenlegung durchgehend Verluste und die Prognose bis 2028 summiert diese auf mehr als 2,5 Milliarden Euro.

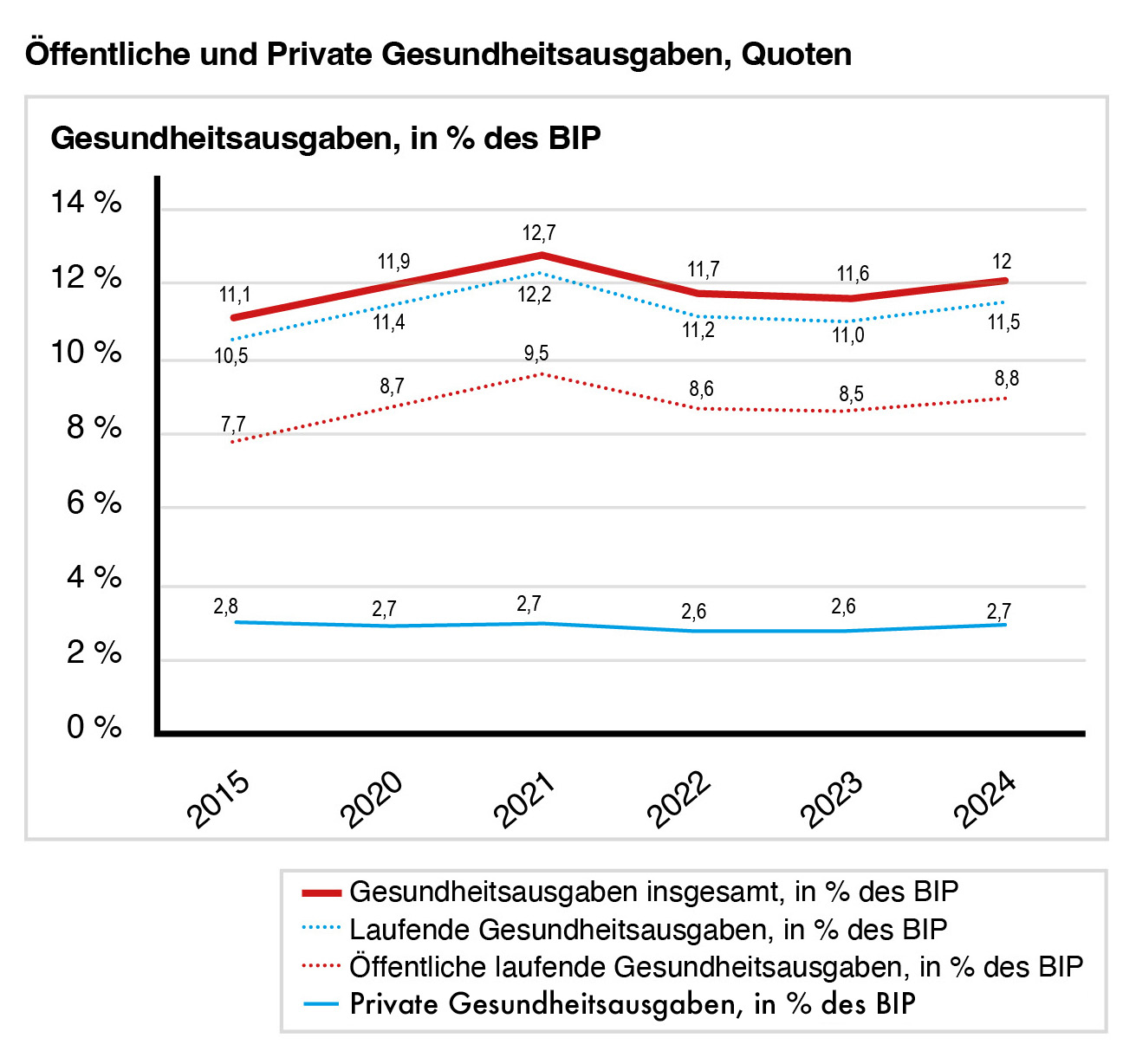

Dass die Gesundheitsausgaben explodieren hört man seit Jahrzehnten, wenn es um Gesundheitsreformen geht. Es ist aber schlichtweg falsch. Meist wird vorgerechnet, dass sich die Gesundheitsausgaben zwischen 2005 und 2024 von 26,06 auf 57,03 Milliarden Euro mehr als verdoppelt haben. Die rein öffentlichen Gesundheitsausgaben sind sogar von 18,09 auf 43,49 Milliarden „explodiert“. Ja, wir geben mehr Geld für Gesundheit aus. Vor allem deshalb, weil wir als Gesellschaft auch reicher geworden sind. Weil Löhne und Gehälter und die Preise medizinischer und pharmazeutischer Produkte gestiegen sind. Die Rechnung in absoluten Zahlen ist aber irreführend und wirkt vor allem aufgrund der Größe des Gesundheitswesens so dramatisch.

Betrachtet man den Anteil der Gesundheitsausgaben an der gesamten Wirtschaftsleistung – dem BIP – sieht die Sache gänzlich anders aus. 2005 lag der BIP-Anteil der laufenden Gesundheitsausgaben bei 9,6 Prozent, 2010 bei 10,2 Prozent, 2015 bei 10,4 Prozent und 2019 – dem letzten Jahr vor der Pandemie bei 10,5 Prozent. 2024 bei 11,5 Prozent – danach wieder mit sinkender Tendenz. Auch die Beitragssätze in der Krankenversicherung sind übrigens gleichgeblieben – bei 7,65 Prozent des Gehaltes.

Quelle: Statistik Austria

Quelle: Statistik Austria

Allerdings wächst der Spardruck im System – und zwar seit 2013 – massiv. Damals wurden im Sommer nämlich drei Gesetze beschlossen, die die Basis für eine umfassende Reform des österreichischen Gesundheitswesens waren. Der damalige Gesundheitsminister Alois Stöger (SPÖ) hatte in Finanzausgleichsverhandlungen mit den Bundesländern zwei 15a-B-VG-Vereinbarungen (Zielsteuerung-Gesundheit, Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens) ausverhandelt sowie ein begleitendes Gesundheitsreformgesetz vorgelegt. Der Finanzausgleich regelt generell die Aufteilung der Steuereinnahmen zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Durch die damalige Gesundheitsreform sollte ein „partnerschaftliches Zielsteuerungssystem“ etabliert werden, das vor allem eine bessere Abstimmung zwischen dem niedergelassenen Bereich und den Spitälern bringen und eine Versorgung der Patient:innen am „best point of service“ gewährleisten sollte. Denn den Spitalsbereich organisieren Länder und Gemeinden, den niedergelassenen Bereich die Krankenversicherungen. Letztere zahlen einen gedeckelten Fixbetrag an die Spitäler.

Die Folge: die Ländern haben ein Interesse daran, dass die Menschen im niedergelassenen Bereich behandelt werden, die Krankenkassen wollen sie in den Spitälern sehen. Und die Menschen? Die werden im Kreis geschickt. Die Zielsteuerung regelt seither zumindest eine gemeinsame Planung. Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler der Reform war die Koppelung des Anstiegs der Gesundheitsausgaben an das nominelle Bruttoinlandsprodukt, wodurch „Kostendämpfungseffekte“ erzielt werden sollen. Ähnliches gab es auch auf EU-Ebene: mit der Einführung der Schuldenbremse wurde 2013 in den Euroländern die „Deckelung“ der Gesundheitsausgaben festgeschrieben.

Präsident im Hauptverband der Sozialversicherungsträger war damals Hans-Jörg Schelling (ÖVP), der später Finanzminister wurde, und 2016 dann einen weiteren Finanzausgleich verhandelte. Ergebnis: die Planung des stationären Bereichs im Gesundheitswesen wurde auf die Ebene des Bundes gehoben und die Kostenentwicklung eingedämmt. Der „Kostendämpfungspfad“ für Gesundheit und Pflege werde fortgesetzt, erklärte Schelling damals: „Um es gleich klarzustellen: kein Euro weniger kommt ins System, es kommt mehr ins System“, betonte er. Es wurde fixiert, dass die Gesundheitsausgaben statt wie davor nur noch um 3,6% des BIP nur noch um 3,2% steigen dürfen. Da war sie also wieder: die Vermischung absoluter Zahlen („es kommt mehr in System“) und des BIP-Anteils.

Doch woher kommt der Druck in Richtung Ausgabenkürzung? Die Verwaltung und Finanzierung des Gesundheits-, Pflege und Sozialsystem ist sehr komplex und fragmentiert. Es wird aus unterschiedlichen Quellen finanziert, für die unterschiedliche Institutionen und Verwaltungsebenen zuständig sind – von Steuern, Sozialversicherungsabgaben bis zu privaten Zuzahlungen in Form von direkten und indirekten Kostenbeteiligungen durch Selbstbehalte und generell selbst zu zahlende Leistungen. Das macht das System extrem unübersichtlich, selbst für Expert:innen. „Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass zurzeit die Gesundheitsergebnisse innerhalb der Bevölkerung schlechter und die Gesamtkosten höher ausfallen, als dies in einem koordinierten System der Fall wäre“, heißt es in der 2017 erstellten LSE-Studie. Der Druck zu Ausgabenkürzungen hat zudem mit dem Interesse der Unternehmen zu tun, ihre Steuerbeiträge beziehungsweise Beiträge zur Finanzierung des Sozialsystems zu reduzieren.

Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008/2009 und der Corona-Pandemie wurden die Maastricht-Kriterien rasch wieder angewandt. Diese Kriterien sehen vor, dass die jährliche Neuverschuldung der Euro-Länder auf drei Prozent des BIP zu begrenzen ist und generell eine Gesamtverschuldung von maximal 60 Prozent des BIP anzustreben ist. Nach der Krise 2008/2009 entstanden auf EU-Ebene noch weitere undemokratische Regelungen wie die bereits erwähnte Schuldenbremse (Fiskalpakt). Diese beschränken die Handlungsspielräume von Staaten in der Krise zu agieren und erzwangen Kürzungspakete. Nach der Nationalratswahl 2024 wurde in Österreich rasch über Lücken im Staatshaushalt im Hinblick auf die EU-Finanzkriterien hingewiesen. Wirtschaftsforscher:innen drängten auf Einsparungen von bis zu fünf Milliarden Euro pro Jahr und nannten dabei wenig überraschend auch den Gesundheitsbereich. Dort gebe es durch Effizienzpotenziale zu heben, waren die Argumente. (rüm)