Mythos: Die Patienten stehen im Mittelpunkt

(c) pixabay

(c) pixabay Die RELATUS-Redaktion entlarvt in der Serie „Mythen & Fakten“ die gängigsten Scheinargumente im Gesundheitswesen und liefert fundierte Antworten für Diskussionen.

Wie sieht die optimale Versorgung von Patient:innen aus? Und wer entscheidet das? Das österreichische Gesundheitswesen ist nicht zuletzt aufgrund der zwischen Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen getrennten Finanzierung komplex. Der Bund selbst trägt nur einen geringen Teil der Kosten, gibt aber teilweise einen Rahmen vor – Länder und Kassen sind nicht immer damit einverstanden. Gemeinsame Entscheidungen zu finden ist nicht selten schwer. Die gemeinsame Finanzierung der HPV-Impfung soll sich etwa deshalb so lange gezogen haben, weil man sich nicht einigen Konnte, wer die Transportkosten für die Impfstoffe übernimmt.

Die Patient:innen wiederum haben eigentlich Wahlfreiheit im ärztlichen Bereich, aber oft nicht die Gesundheitskompetenz, um beurteilen zu können, was das Beste für sie ist. Medizinische Fachgesellschaften wiederum machen sich dazu viele Gedanken und entwerfen entsprechende Leitlinien. Nicht selten kritisieren sie allerdings, dass das Gesundheitswesen in seinen Strukturen eine leitlinienkonforme Versorgung erschwert oder auch unmöglich macht. Wer zahlt schafft an, gilt auch im Gesundheitswesen und das ist nicht immer die optimale Lösung für die Versorgung.

Der Reihe nach: Die Gesundheit Österreich GmbH als Public Health-Institut des Bundes definiert, dass Qualitätsstandards bundesweite Mindestanforderungen in der Patientenversorgung festgelegen sollen. „Darüber hinaus können in Qualitätsstandards, insbesondere für Handlungsfelder mit großem Interventions‐ und Entwicklungspotenzial, zusätzlich auch Ziele im Sinne einer optimalen Versorgung formuliert werden. Empfohlene Maßnahmen sollen hinsichtlich Nutzen und Schaden evidenzbasiert und realistisch umsetzbar sein. Die konkrete Umsetzung der Empfehlungen erfolgt jeweils auf Basis der regionalen Rahmenbedingungen.“

Die definieren wiederum Zahler, wie Länder und Gemeinden oder die Sozialversicherung mittels Kassenverträgen. Letztere werden ähnlich wie Spitalsbetten zwischen den Playern im Regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG) definiert. Und das kann unter den Ländern ganz unterschiedlich ausgestaltet sein, weil es letztlich auch politische Entscheidungen sind. Die OECD erachtet in ihrer jüngsten Länderanalyse folgende Elemente als charakteristisch für das österreichische Gesundheitssystem:

- die marktorientierte Dienstleistung, d.h., dass niedergelassene Ärztinnen und Ärzte überwiegend selbstständig tätig und nicht vom Staat angestellt sind,

- die umfassende allgemeine öffentliche Krankenversicherung und eben

- das weitgehende Fehlen einer Steuerung der Patientenwege durch die freie Wahl der Behandlungsstufe – Primärversorgung, Fachversorgung, Spitalsambulanz.

Der Dachverband der Sozialversicherungen führte in einer Stellungnahme zum jüngsten Rechnungshofbericht zur niedergelassenen Versorgung aus, dass die Versorgungsleistung nicht ausschließlich anhand der Anzahl der Planstellen gemessen werden könne. Deren Entwicklung spiegle nicht unbedingt die tatsächliche Anzahl an tätigen Ärzt:innen im Kassensystem, deren Versorgungswirksamkeit oder Verfügbarkeit wider. In den vergangenen Jahren würden insbesondere die Primärversorgungseinheiten und Gruppenpraxen wachsen. Es sei im Bericht nicht berücksichtigt, wie viele Ärzt:innen tatsächlich auf diesen Planstellen tätig seien. Seit 2019 seien deutlich mehr Kassenärzt:innen je Einwohner:in tätig. Auch sei davon auszugehen, dass die durchschnittlichen Öffnungszeiten in den vergangenen Jahren gestiegen seien. Wartezeiten allerdings auch. Gerade im Bereich der Allgemeinmedizin gingen die Kassenverträge zurück, schreibt der Rechnungshof. Gab es 2009 noch 3.946 besetzte Planstellen in der Allgemeinmedizin, waren es 2023 nur noch 3.685 – bei gleichzeitig wachsender Bevölkerung. Pro 1000 Einwohner:innen ist das zwischen 2009 und 2019 ein Minus von 10,2 Prozent und zwischen 2019 und 2023 noch einmal ein Minus von 5,1 Prozent. Der Anteil der Ausgaben für Primärversorgung war in Österreich im EU-Vergleich nicht zuletzt deshalb besonders niedrig: Im Jahr 2022 hatte Österreich mit 10 % der Gesundheitsausgaben die viertniedrigste Quote.

Innerhalb der Fachgebiete ist die Bandbreite allerdings erheblich: So gab es Allgemeinmediziner:innen, die nur 165 Quartalserstpatient:innen im Jahr 2022 behandelt hatten, und andere, die über 31.000 behandelt hatten. Ein Viertel der Allgemeinmediziner:innen behandelte mehr als 8.031 Personen, ein Viertel behandelte weniger als 5.109. Auch zwischen den Bundesländern gab es Unterschiede: Beispielsweise behandelte eine Ärztin bzw. ein Arzt der Frauenheilkunde im Burgenland im Durchschnitt rund 70 % mehr Quartalserstpatientinnen als in der Steiermark. Bei der Allgemeinmedizin war der österreichweite Rückgang von 2020 bis 2024 primär auf Wien zurückzuführen. Der Versorgungsanteil des Wahlarztbereichs machte laut Rechnungshof 2023 je nach verwendeter Kennzahl 7 % bzw. 8 % aus. In der Allgemeinmedizin lag er gemessen an den ärztlichen ambulanten Versorgungseinheiten (ÄAVE) unter 2 %, in den allgemeinen Fachgebieten bei rund 15 %; damit lag er insgesamt rund 0,8 Prozentpunkte höher als im Jahr 2018, in der Allgemeinmedizin um 0,1 Prozentpunkte, in den allgemeinen Fachgebieten um 0,9 Prozentpunkte.

Deutliche Unterschiede gibt es auch bei Großgeräten: Die Zahl der Kontakte im Spital ging von 2016 bis 2022 um 13,4 % zurück, jene im niedergelassenen Bereich stieg dagegen um knapp 60 %. Der insgesamt steigende Trend war laut einer Studie der GÖG europaweit zu beobachten; im EU-Schnitt war aber auch intramural (von 2015 bis 2021) ein Anstieg zu beobachten (um 27 %). Der Anteil extramuraler Leistungen lag in Österreich rund zwölf Prozentpunkte höher als im EU-Schnitt. Absolut gesehen lag Österreich hinsichtlich der Gerätedichte von 14 vergleichbaren Ländern an vierter, bei der Anzahl der Untersuchungen an erster Stelle. Die Auslastung der Geräte war in Österreich hoch; sie lag intramural mit rund 4.000 Untersuchungen je Gerät im EU-Schnitt; extramural lag sie mit rd. 14.700 deutlich über dem EU-Schnitt von rund 8.300.

Angesichts derartig unterschiedlicher Entwicklungen stellt sich die Frage, ob die Rahmenbedingungen so sind, wie sie Patient:innen eigentlich benötigen. Die Antwort ist meist Nein. Der 2025 definierte Qualitätsstandard für unspezifischen Rückenschmerz beinhaltet etwa insgesamt 14 Empfehlungen zur abgestuften Versorgung von Patient:innen. Für jede Empfehlung sind der Hintergrund, die Bedeutung für Leistungserbringer:innen, für Patient:innen sowie die Evidenzbasis, die Evidenzstärke, der Empfehlungsgrad und mögliche Qualitätsindikatoren dargestellt. Das Recht auf freie Arztwahl bedeutet zudem, dass Patient:innen mit akuten Rückenschmerzen sich grundsätzlich aussuchen können, welchen (niedergelassene/n) Ärztin/Arzt sie konsultieren bzw. von welcher Gesundheitseinrichtung sie behandelt werden möchten. Für die Versorgung von Schmerzpatient:innen können sich komplexe Anforderungen ergeben, schreibt die GÖG. Um den Behandlungsprozess zu steuern und eine effiziente interdisziplinäre Zusammenarbeit zu ermöglichen, ist eine Koordination sämtlicher Behandlungsschritte erforderlich. Damit betroffene Patient:innen effizient versorgt werden können, sei sicherzustellen, dass die Zusammenarbeit in regionalen Versorgungsnetzen ermöglicht, gefestigt und intensiviert wird. Derzeit passiert das nämlich nicht.

Ein anderes Beispiel ist Diabetes. Obwohl in Österreich seit Jahrzehnten das Disease-Management-Programm (DMP) „Therapie Aktiv“ etabliert ist, zeigt sich, dass dessen bisheriges Format nicht ausreicht, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Zahlreiche Patient:innen erhalten laut Österreichischer Diabetes Gesellschaft (ÖDG) nicht die notwendige Diabetesschulung und Ernährungsberatung, da diese außerhalb der Spitalsmauern aktuell nicht ausreichend von den Gesundheitskassen refundiert werden. Die ÖDG sieht es als unhaltbar an, dass spezialisierte Schulungsangebote, wie sie im Bereich der Diabetologie essenziell sind, noch immer nicht flächendeckend verfügbar sind. Von geschätzten 800.000 Diabetiker:innen – offizielle Zahlen gibt es auch im Jahr 2025 noch nicht – sind zudem nur rund 180.000 im DMP eingeschrieben.

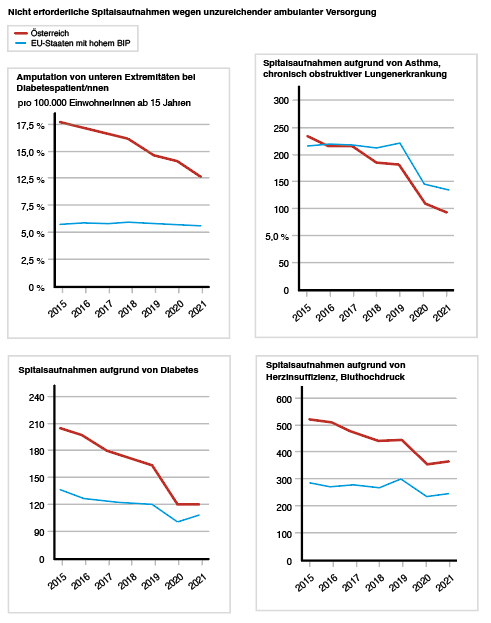

Quelle: RH

Es geht noch weiter: Eine wichtige Kennzahl für die Qualität der ambulanten Behandlung sind generell stationäre Spitalsaufnahmen aufgrund sogenannter „Ambulatory Care sensitive Conditions“, die bei guter ambulanter Behandlung vermeidbar wären. Diese waren in Österreich häufiger als im internationalen Vergleich, kritisiert der Rechnungshof. Anders formuliert: das heimische Gesundheitswesen stellt aufgrund seiner Strukturen nicht die Patient:innen in den Mittelpunkt, sondern ist zum Teil sogar zu deren Nachteil organisiert. Den Gesundheitsberufen selbst sind dabei die Hände gebunden. Sie möchten die Patient:innen ins Zentrum stellen, dem System stehen diese allerdings im Weg. (rüm)