Die Verabreichung antineoplastischer Medikamente umfasst ein breites Spektrum: Während einige Wirkstoffe subkutan injiziert oder oral eingenommen werden, erfolgt ein Großteil der Tumortherapien weiterhin parenteral über einen venösen Zugang. Die intravenöse (kurz i. v.) Applikation fällt dabei in den Aufgabenbereich von Pflegefachpersonen. Eine korrekte Venenpunktion ist dabei essenziell: Sie kann Schmerzen reduzieren und das Risiko schwerwiegender Komplikationen wie eines Paravasats deutlich senken.

Ziel dieses Artikels ist es, praxisrelevante Aspekte der i. v. Verabreichung antineoplastischer Therapien darzustellen und Pflegefachpersonen Handlungssicherheit im Umgang mit dieser anspruchsvollen Aufgabe zu vermitteln.

Was bedeutet „intravenös“ in der Onkologie?

Intravenös bedeutet, dass ein Medikament direkt in eine Vene appliziert wird. Der Wirkstoff gelangt so unmittelbar in den Blutkreislauf und wirkt rasch.

Für die i. v. Verabreichung stehen periphere und zentrale Venenzugänge zur Verfügung. Welcher Zugang geeignet ist, sollte vor Therapiebeginn individuell entschieden werden – abhängig von Venenverhältnissen, Risikofaktoren, dem gewebetoxischen Potenzial des Medikamentes, der Therapiedauer und dem Tumorstadium.

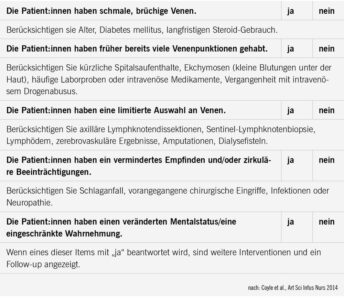

Zur Einschätzung eignet sich das periphere Arm-Assessment nach Coyle et al. (2014), das idealerweise vor Therapiebeginn im Behandlungsteam gemeinsam mit den Patient:innen durchgeführt wird. Bei einer oder mehreren positiven Antworten auf die 5 Ja-/Nein-Fragen sollte ein zentraler Zugang in Erwägung gezogen werden. Das Assessment kann im Therapieverlauf erneut angewendet werden (Tab. 1).

Anforderungen an die intravenöse Verabreichung

Wie bereits erwähnt, unterscheidet man zwischen peripheren und zentralen Venenzugängen. In diesem Artikel liegt der Fokus auf 3 gebräuchlichen Formen: der peripheren Venenverweilkanüle, dem peripher eingelegten zentralen Zugang und dem implantierten Kathetersystem.

Periphere Venenverweilkanüle: Dieser Zugang wird bei guten Venenverhältnissen und gewebeschonenden Medikamenten mit einem pH-Wert von 5–9 eingesetzt. Idealerweise erfolgt die Punktion am Unterarm, um das Risiko einer Phlebitis zu minimieren. Arme mit Lymphödem oder nach axillärer Lymphknotenentfernung sollten nicht punktiert werden. Bei wiederholten Applikationen innerhalb von Tagen ist darauf zu achten, Arm oder Vene regelmäßig zu wechseln, um das Risiko eines Paravasats aufgrund einer noch nicht abgeheilten Punktionsstelle der Vene zu reduzieren.

Peripher eingelegter zentraler Zugang (z. B. PICC): Geeignet für Patient:innen mit kurativer Therapieabsicht, beispielsweise Patient:innen mit Brust- oder Hodenkrebs. Dieser Zugang erlaubt die Applikation von Substanzen mit abweichendem pH-Wert. Aufgrund der dauerhaften Verbindung zur Außenwelt ist eine gute hygienische häusliche Versorgung (Spülen, Verbandwechsel) notwendig. Baden oder Schwimmen ist während der Liegedauer nicht möglich.

Implantiertes Kathetersystem (Port): Empfohlen bei metastasierten Erkrankungen. Der Port ermöglicht eine sichere und langfristige venöse Versorgung mit einem geringen Infektionsrisiko. 2 Wochen nach der Implantation sind Baden oder Schwimmen wieder erlaubt. Das System kann auch nach Therapieende im Körper verbleiben, sollte aber alle 3 Monate mit einer 0,9%-Kochsalzlösung gespült und verschlossen werden. Die chirurgische Implantation und die Sichtbarkeit unter der Haut können für manche Patient:innen psychisch belastend sein.

Umgang mit Komplikationen: Fokus Paravasat

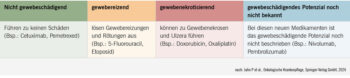

Von einem Paravasat wird gesprochen, wenn eine antineoplastische Therapie aus einer Vene in das umliegende Gewebe ausgetreten ist oder versehentlich direkt in das Gewebe injiziert wurde. Die Krebstherapien werden je nach ihrem gewebetoxischen Material in 4 Kategorien eingeteilt: in nicht gewebeschädigend, gewebereizend, gewebenekrotisierend, oder das gewebeschädigende Potenzial ist noch nicht bekannt (Tab. 2).

Tritt ein Paravasat auf, muss die Infusion sofort gestoppt werden, die Kanüle bzw. Portnadel jedoch in situ belassen werden. Umgehend ist ein:e Ärzt:in zu informieren und das Paravasat-Notfallset bereitzustellen. Die handelnde Pflegekraft zieht chemotherapiegeeignete Nitrilhandschuhe an und aspiriert mit einer 10-ml-Spritze so viel wie möglich von der ausgetretenen Substanz. Dabei darf kein Druck auf die betroffene Stelle ausgeübt werden. Anschließend kann die Kanüle bzw. Portnadel unter Aspiration entfernt werden. Die betroffene Extremität sollte hochgelagert und ruhiggestellt werden.

Je nach verabreichtem Medikament kommen unterstützende Maßnahmen wie trockene Kälte, Wärme oder ein spezifisches Antidot zum Einsatz. Die Auswahl richtet sich nach dem Wirkstoff. Der gesamte Vorfall muss dokumentiert und die Paravasatstelle regelmäßig kontrolliert werden. Die betroffene Person ist über den Vorfall zu informieren und zur Selbstbeobachtung anzuleiten.

Besonderheiten im Umgang mit Zytostatika

Zytostatika zählen zu den CMR-Arzneimitteln – sie können kanzerogen (C), mutagen (M) und reproduktionstoxisch (R) wirken. Daher ist beim Umgang äußerste Vorsicht geboten: Für das Gesundheitspersonal gilt es, das Expositionsrisiko durch konsequente Anwendung von Schutzmaßnahmen – insbesondere bei Zubereitung, Applikation und Entsorgung – so gering wie möglich zu halten.

Haut- und Schleimhautkontakt sind die häufigsten Kontaminationswege im Pflegealltag. Kommt es zu einem Zwischenfall, muss sofort reagiert werden: Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife reinigen; bei massiver Reizung die Hautstelle länger unter fließendem Wasser spülen. Bei Schleimhautkontakt, etwa am Auge, ist eine mindestens 5–10-minütige Spülung mit Wasser oder isotonischer Kochsalzlösung notwendig, gefolgt von einer augenärztlichen Abklärung.

Wichtig: Schwangere und stillende Mitarbeiterinnen dürfen nicht mit Zytostatika arbeiten, da eine vollständige Vermeidung der Exposition nicht garantiert werden kann. Es gilt also auch für uns, unsere Kolleg:innen zu unterstützen und zu schützen.

Fazit

Die intravenöse Verabreichung antineoplastischer Therapien ist ein essenzieller Bestandteil der Krebstherapie. Zugleich ist er aber auch mit hohen Anforderungen an Fachwissen, Sorgfalt und Sicherheitsbewusstsein verbunden. Pflegefachpersonen tragen eine zentrale Verantwortung für die sichere Durchführung, Früherkennung von Komplikationen und ein adäquates Management unerwünschter Ereignisse wie Paravasate. Ein standardisiertes Vorgehen stärkt dabei nicht nur die Patientensicherheit, sondern auch das professionelle Selbstverständnis der Pflege im onkologischen Setting.