Mit dem Smartphone zur Diagnose

Smartphones sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. 89 % der Österreicher:innen besaßen 2023 ein Smartphone.1 Sie sind allgegenwärtig und werden längst nicht mehr nur für Kommunikation oder Unterhaltung genutzt, sondern zunehmend auch für medizinische Anwendungen. Mit einer Vielzahl integrierter Sensoren bieten Smartphones innovative Möglichkeiten, physiologische Parameter ohne zusätzliche Hardware zu erfassen und potenziell zur Früherkennung von Krankheiten beizutragen.

Das Stethoskop – ein Klassiker neu gedacht

Die Auskultation ist seit Jahrhunderten ein zentraler Bestandteil der medizinischen Diagnostik. Das Stethoskop, 1816 von René Laennec erfunden, ist bis heute untrennbar mit dem Arztberuf verbunden.2 Dank hochsensibler Mikrofone können Smartphones bereits als digitale Stethoskope eingesetzt werden.

Eine aktuelle Studie zeigt, dass sich die Lungenauskultation mit dem eingebauten Mikrofon eines Smartphones in ersten Vergleichen mit digitalen Stethoskopen als vielversprechend erwiesen hat. Dabei war die Aufzeichnungsqualität bei beiden Entitäten hoch (93% Smartphone vs. 97% Stethoskop), und pathologische Lungengeräusche konnten in ähnlicher Zahl detektiert werden (11% Smartphone vs. 19% Stethoskop).3 Aber auch Vitien und Herztöne könnten mit dem integrierten Smartphone-Mikrofon in Zukunft mit hoher Treffsicherheit identifiziert werden.4

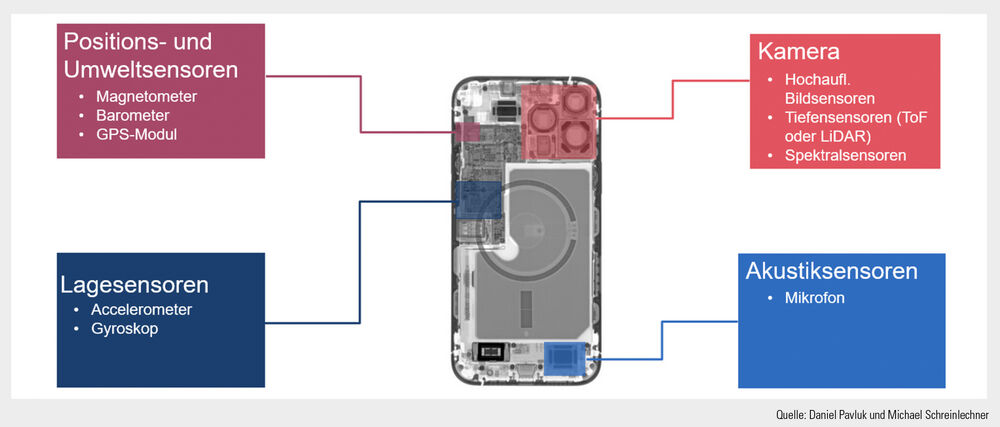

Sensoren im Smartphone – ungenutztes diagnostisches Potenzial

Neben dem Mikrofon enthalten Smartphones eine Vielzahl an Sensoren, von denen einige oftmals nicht geläufig sind. Dazu gehören unter anderem Beschleunigungssensoren (Accelerometer), Rotationssensoren (Gyroskop) und optische Sensoren. Viele dieser Sensoren haben das Potenzial für die Messung von Biosignalen und dadurch auch, als Diagnostika eingesetzt zu werden.

Ein Beispiel ist das Mechanokardiogramm, eine Methode zur Aufzeichnung der mechanischen Herzaktivität mittels Accelerometer und Gyroskop. Hierbei messen die Sensoren kleinste Vibrationen des Brustkorbs, die durch die kardiale Kontraktion entstehen. Eine kürzlich publizierte Studie zeigte, dass die mittels Smartphone durchgeführte Mechanokardiografie Proband:innen mit akuter Herzinsuffizienz mit hoher diagnostischer Genauigkeit (Fläche unter der ROC-Kurve 0,95; Sensitivität 85 %; Spezifität 90 %; Genauigkeit 89 %) von der Kontrollgruppe unterscheiden kann.5

Auch die Analyse von bisher nicht geläufigen Biosignalen, wie z. B. die Sprachanalyse, ist mit Smartphones möglich. Jede:r Ärzt:in kennt Patient:innen, bei denen sich bereits nach wenigen gesprochenen Worten eine Verschlechterung der Herzinsuffizienz oder eine akute Verschlimmerung des Asthmas erahnen lässt – ganz ohne zusätzliche Diagnostik wie Laboruntersuchungen, Echokardiografie oder Lungenfunktionstests. Smartphones können diesen subjektiven Eindruck objektivieren, indem sie anhand einer kurzen Sprachaufnahme von etwa 30 Sekunden Veränderungen der Stimme analysieren. Doch die Möglichkeiten der Stimmanalyse gehen noch weiter: Sie erlaubt nicht nur Rückschlüsse auf offensichtliche, direkt die Stimme beeinflussende Erkrankungen, sondern kann auch Hinweise auf Pathologien liefern, die auf den ersten Blick nicht mit der Stimme in Verbindung gebracht werden. So zeigten Golovchiner et al., dass mittels kurzer Sprachaufnahmen, bei denen bestimmte Vokale vorgetragen werden („Aah“ und „Ooh“), Vorhofflimmern erkannt werden kann (Sensitivität 95%, Spezifität 82%).6

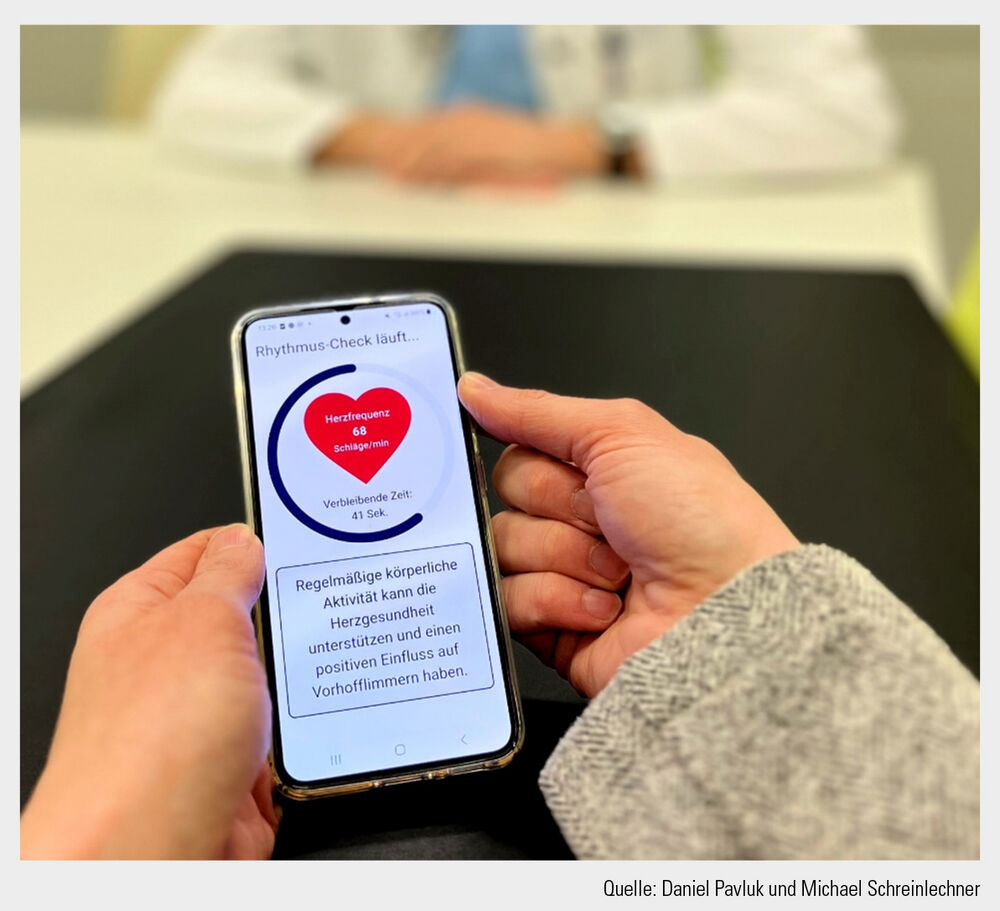

eBRAVE-AF-Studie – digitales Screening für Vorhofflimmern

Dass digitale smartphonebasierte Medizin nicht nur im Rahmen von kleinen Studien mit selektionierten Patient:innen gut funktioniert, wurde erstmals in der populationsbasierten eBRAVE-AF-Studie mit deutschlandweit 5.551 Teilnehmer:innen gezeigt.7 Diese unter der Federführung von Univ.-Prof. Axel Bauer durchgeführte Studie untersuchte die Wirksamkeit der digitalen Früherkennung von Vorhofflimmern mithilfe von Smartphones. In der randomisierten Studie wurden Versicherte einer großen deutschen Krankenkasse eingeladen, ihre eigenen Smartphones zur Erkennung von Pulsunregelmäßigkeiten zu nutzen. Die Ergebnisse zeigten, dass digitales Screening die Erkennungsrate von behandlungsrelevantem Vorhofflimmern im Vergleich zur Standardversorgung mehr als verdoppeln konnte. Smartphones können demnach ein wertvolles Werkzeug zur Identifikation von Herzrhythmusstörungen sein, die andernfalls unentdeckt bleiben würden.

Eine Zukunftsvision –die Smartphone-Gesundheitskontrolle

Die diagnostischen Möglichkeiten, die ein handelsübliches Smartphone bietet, sind derzeit schon enorm und werden zukünftig weiter zunehmen. Stellen wir uns eine Zukunft vor, in der Patient:innen ihr Smartphone einmal im Monat für fünf Minuten auf die Brust legen, eine kurze Sprachprobe abgeben und eine KI-basierte Analyse ihr kardiovaskuläres Risiko bewertet. Diese regelmäßige Selbstkontrolle könnte dazu beitragen, Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig ärztliche Konsultationen zu empfehlen. In dieser Vision sind Smartphones nicht nur Kommunikationsgeräte, sondern auch persönliche Gesundheitswächter. Der renommierte Kardiologe und Digitalmedizin-Pionier Eric Topol betont: „The smartphone will be the hub of the future of medicine“.8

Schlussfolgerung

Smartphones sind allgegenwärtig und enthalten leistungsfähige Sensoren, die weit über die alltägliche Nutzung hinausgehen. Die Integration medizinischer Funktionen eröffnet enorme Möglichkeiten für die Früherkennung und das Management von Krankheiten. Während viele dieser Technologien noch in der Entwicklung sind, ist es denkbar, dass sie in naher Zukunft eine zentrale Rolle in der präventiven Medizin spielen werden.