Seropositiv oder seronegativ – ist das überhaupt relevant?

Rheumatischen Erkrankungen mangelt es in vielen Fällen an einem entscheidenden Punkt: dem einen Symptom oder Laborwert, der die Verdachtsdiagnose über alle Zweifel erhebt oder aber ausschließt. Gerade Antikörper bilden ohne Frage einen wichtigen Baustein in der Diagnostik, liefern aber eben oftmals keinen Beweis und können – je nachdem – auch auf ein künftiges Geschehen, mögliche Differenzialdiagnosen oder in manchen Fällen sogar auf gar nichts Spezielles hindeuten.

Selbst ihre Absenz ist keinesfalls ein sicherer Ausschlussgrund für eine Diagnose, und dieses Phänomen gilt ganz besonders für die rheumatoide Arthritis (RA).

Klinisches Bild und Antikörper

Die RA präsentiert sich im Normalfall mit den Leitsymptomen der symmetrischen Arthritis, insbesondere im Bereich des Carpus und der umgebenden Fingergelenke. Dazu kommen eine Morgenspitze, die prompte Besserung nach Glukokortikoidgabe und der unbehandelt progrediente Verlauf mit im Extremfall Zerstörung der Gelenkstruktur. Bei rund 80% der Patient:innen können zu Beginn oder im Verlauf Antikörper nachgewiesen werden: Rheumafaktor (RF) bzw. Antikörper gegen citrullinierte Peptide (Anti-CCP-AK), was die rasche Diagnose deutlich erleichtert. Was ist aber mit den anderen 20%? Leiden diese Patient:innen an derselben Erkrankung, handelt es sich lediglich um ein vorübergehendes Phänomen, drohen in diesem Fall ebensolche Konsequenzen wie oben angeführt, oder ist es eine „milde“ Form der RA?

Besonderheiten der seronegativen RA

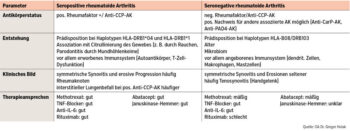

Diese sogenannte seronegative RA (SNRA) weist tatsächlich mehrere Besonderheiten auf – einige wesentliche Punkte davon sollen hier im Vergleich zur seropositiven RA (SPRA) diskutiert werden.

Ist „seronegativ“ gleichbedeutend mit „keine Antikörper gefunden“? Tatsächlich bedeutet „seronegativ“ nicht notwendigerweise, dass gar keine Antikörper vorliegen, sondern bezieht sich lediglich auf RF und Anti-CCP-AK. Es wurden aber mittlerweile weitere Antikörper wie carbamylierte Peptide (Anti-CarP-AK) gefunden, die mit RA assoziiert sind und bei grundsätzlicher Seronegativität nachweisbar sein können. Selbst in diesem Fall ändert sich aber der Terminus „seronegativ“ nicht; diese Antikörper sind in der Routine derzeit nicht etabliert und in den Klassifikationskriterien auch nicht enthalten. Zuletzt kann eine SNRA im Verlauf konvertieren, bei manchen Patient:innen wird ein positiver Rheumafaktor erst nach einiger Zeit nachweisbar.

Welche epidemiologischen Daten haben Relevanz? Die SNRA hat eine geringere Prävalenz als ihr seropositives Pendant und betrifft ca. 20–30 % aller RA-Patient:innen. Gleichzeitig ist ihr prozentueller Anteil in den letzten Dekaden angestiegen. Eine mögliche Ursache liegt vermutlich in der zunehmenden Lebenserwartung – die Wahrscheinlichkeit, an einer SNRA zu erkranken, steigt mit höherem Alter. Hier scheinen größere Einflüsse des angeborenen Immunsystems relevant zu sein, was auch die oftmals beobachtete Überlappung mit anderen rheumatischen Erkrankungen des höheren Alters, wie der Polymyalgia rheumatica, erklären könnte.

Gibt es Unterschiede in der Entstehung der Erkrankung? Studien konnten zwischen den beiden Subtypen unterschiedliche genetische Einflüsse nachweisen. Bei SPRA weiß man inzwischen um das erhöhte Erkrankungsrisiko, wenn bestimmte HLA-DRB1-Allele in Aminosäuresequenzen ident sind („shared epitope“), was eine erhöhte Affinität für citrullinierte Peptide bewirkt. SNRA hat offenbar andere genetische Risikofaktoren wie den HLA-B*08/DRB1*03-Haplotyp. Von wachsendem Interesse sind auch signifikante Unterschiede des Einflusses der MicroRNA zwischen den Entitäten, was in ersten Publikationen bereits nachgewiesen werden konnte.

Ist die Diagnose der SNRA schwieriger im Vergleich zur SPRA? Die korrekte diagnostische Zuordnung fußt auf dem Erreichen ausreichender Punkte in den 2010 formulierten Klassifikationskriterien, die neben serologischen Markern (Rheumafaktor, Anti-CCP-AK, CRP und BSG) Anzahl und Lokalisation betroffener Gelenke sowie Dauer der Symptome beinhaltet. Nachdem die positive Rheumaserologie zwar Bestandteil, aber keine Grundvoraussetzung ist, kann eine SNRA – die entsprechende Klinik vorausgesetzt – grundsätzlich problemlos klassifiziert werden. Daraus ergibt sich aber, dass die Krankheitsaktivität zum Diagnosezeitpunkt im Vergleich zur SPRA im Schnitt höher liegt, da die Erfüllung der Klassifikationskriterien einen stärkeren Gelenkbefall für mehr Punkte voraussetzt. Das Risiko einer Fehldiagnose ist bei SNRA ebenfalls höher, da sich ein zunächst undifferenziertes Bild oftmals nur über die Zeit klarer zuordnen lässt – eine SNRA mit atypischer Klinik sollte daher regelmäßig hinterfragt werden. Häufige Erkrankungen, die sich erst im Verlauf eindeutig von einer vermeintlichen SNRA abgrenzen lassen, sind beispielsweise die Polymyalgia rheumatica, die Psoriasis-Arthritis sowie paraneoplastische Phänomene.

Unterscheiden sich das klinische Bild und der Verlauf? Der klinische Phänotyp der SNRA kann mit jenem der SPRA ident sein, was Diagnose und Management entsprechend vereinfacht. In vielen Fällen zeigen sich aber doch Unterschiede: Bei der SNRA sind häufiger Tendenzen zu periartikulären Entzündungsmustern wie Tenosynovitis erkennbar, und erosive Spätschäden treten seltener auf. Die SNRA tendiert deutlich weniger zu extraartikulärem Befall wie Skleritis, interstitieller Lungenerkrankung (ILD) oder Rheumaknoten. Sollte es trotz Therapie zu Erosionen kommen, gibt es radiologisch derzeit keine klaren Unterscheidungskriterien. Es sollte aber besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, ob zusätzlich „Plus“-Defekte vorliegen (Ankylosierungen, Spondylophyten), die einen Hinweis auf eine in Wirklichkeit zugrunde liegende seronegative Spondyloarthropathie liefern können.

Wird eine SNRA anders therapiert? Das Wichtigste vorweg: Die Therapieempfehlungen der US-amerikanischen und europäischen Fachgesellschaften (ACR bzw. EULAR) unterscheiden nicht zwischen Seropositivät und Seronegativität, anders ausgedrückt: Alles, was für eine SPRA empfohlen wird, sowie der therapeutische Algorithmus gilt uneingeschränkt auch für die SNRA. Gleichzeitig muss betont werden, dass bis dato keine randomisierten klinischen Studien ausschließlich mit Patient:innen mit SNRA durchgeführt wurden, weshalb die Datenlage limitiert ist. Grundsätzlich ist die Effektivität vieler Substanzen wie TNF-Blocker – auch nach mehrfachem Wechsel innerhalb dieser Wirkstoffklasse – gut. Ungeachtet dessen weiß man inzwischen von einem geringeren Ansprechen auf bestimmte Therapeutika bei SNRA im Vergleich zur SPRA. Beispiele dafür sind insbesondere Rituximab oder Abatacept, aber in gewissem Ausmaß auch Methotrexat.

Fazit

SNRA und SPRA als de facto gleiche Erkrankung zu bezeichnen ist trotz überwiegender Parallelen und oftmals identem Krankheitsverlauf nicht ganz korrekt. Unterschiede in der Entstehung, dem klinischen Phänotyp und dem Ansprechen auf bestimmte Therapieklassen sind zu berücksichtigen. Ein im Schnitt milderer Verlauf kann oftmals trügerisch sein, und insbesondere die subjektive Krankheitslast unterscheidet sich im klinischen Alltag kaum. Daher sollte dieser Variante auch dieselbe Aufmerksamkeit in der Behandlung geschenkt werden.