Corona-Massentests: Das sagen die Experten dazu

Hajrudin Hodzic / shutterstock

Hajrudin Hodzic / shutterstock Am Mittwoch hat eine erste Gesprächsrunde zu den von Bundeskanzler Sebastian Kurz angekündigten Coronavirus-Massentests stattgefunden. Aus dem Bundeskanzleramt hieß es, dass die erste Gesprächsrunde positiv verlaufen sei. Experten zeigen sich allerdings skeptisch.

Für viele überraschend hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag Corona-Massentests für die Zeit nach dem Lockdown angekündigt und dabei die Slowakei als Beispiel genannt. In Fachkreisen wird allerdings darauf hingewiesen, dass es in der Slowakei nicht gänzlich ohne Zwang ging und zudem 40.000 Kräfte für die Testungen nötig waren. Der Bundeskanzler hat am Mittwoch Sozialpartner zu einer Gesprächsrunde geladen. Beim Treffen waren keine Medien zugelassen. Der Termin fand auch ohne Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) statt. Mit dabei waren Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres sowie weitere Experten wie der Rektor der Meduni Markus Müller sowie die Leiterin des Zentrums für Virologie der Meduni, Elisabeth Puchhammer und Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin.

Die kostenlosen und freiwilligen Massentestungen sollen begleitend zu den geplanten Lockerungsschritten nach dem Lockdown wie etwa Schulöffnungen stattfinden und zum anderen dazu beitragen, dass in Vorbereitung auf Weihnachten und auf die Zeit danach das Infektionsgeschehen weiter reduziert wird. Die Sozialpartner zeigten sich zuversichtlich. Allerdings seien auch noch viele Fragen offen, etwa jene nach den personellen Ressourcen, hieß es aus der Arbeiterkammer. Das Vorhaben sei am Mittwoch bei den Experten und Wissenschaftern auf breite Unterstützung gestoßen, konstatierte das Bundeskanzleramt.

Skepsis kommt unter anderem von der Donauuniversität Krems. In einer Übersichtsarbeit des unabhängigen Wissenschafter-Netzwerks „Cochrane“ haben sich Forscher mit Corona-Schnelltests beschäftigt – darunter auch Antigentests. Derartige Verfahren schnitten demnach „nicht sonderlich gut ab. Antigen-Schnelltests übersahen 20 bis 70 Prozent der Infizierten je nach Qualität, Verfahren und Umsetzung“, heißt es in einer Aussendung der Donau-Universität Krems. Skeptisch zu Massentestungen auf Antigen-Basis zeigte sich in den vergangenen Tagen bereits Gerald Gartlehner, Direktor von „Cochrane Österreich“. Die Wissenschafter haben unter bestimmten Annahmen, was die Genauigkeit des verwendeten Tests und die Dunkelziffer Infizierter hierzulande betrifft, Berechnungen für Österreich angestellt. Würden fünf Millionen symptomfreie Österreicher mit Antigentests getestet, könne man mit rund 100.000 falsch positiven Ergebnissen rechnen. Gleichzeitig würden voraussichtlich rund 6.000 tatsächlich Infizierte übersehen. „Einmalige Massentests an der gesunden Bevölkerung sind fragwürdig“, sagt Gartlehner.

Als mögliche andere Test-Vehikel für breite Screenings hierzulande könnten auch Entwicklungen von Wiener Wissenschaftern fungieren. Der an einem der Projekte federführend beteiligte Ulrich Elling vom Institut für Molekulare Biotechnologe (IMBA) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) sieht die neuen Verfahren gegenüber Antigentests zwar im Vorteil. Er begrüße die Antigen-basierten Massentests hierzulande aber ausdrücklich, sagte Elling gegenüber der APA. In der Slowakei habe sich klar gezeigt, „dass derartige Tests helfen können, das Pandemiegeschehen deutlich zu senken, indem sie den Virus ‚sichtbar‘ machen“.

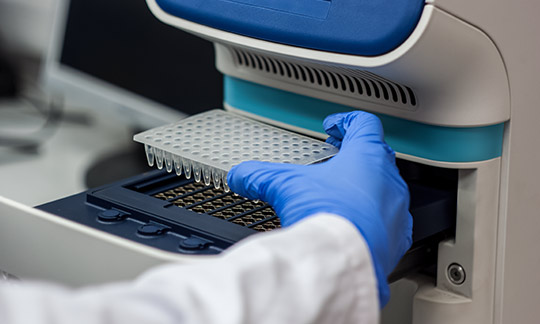

Verfahren, die auf der Detektion des viralen Genoms basieren, seien aber noch deutlich sensitiver, betonte Elling. Am Vienna Biocenter (VBC) wurden zuletzt mehrere solche Methoden entwickelt bzw. weiterentwickelt. Wie auch beim PCR-Test geht es beim „Loop-mediated isothermal amplification“-Verfahren (RT-LAMP) um den direkten Erbgut-Nachweis. Die Vervielfältigung erfolgt durch Enzyme bei einer konstanten Temperatur um 63 Grad Celsius. Dazu braucht es keine Spezialgeräte und weniger Zeit als bei herkömmlichen PCR-Tests. Von der Probe zum Resultat dauere es rund 45 Minuten, so die Angaben der Entwickler vom Institut für Molekulare Pathologie (IMP) und vom IMBA. Die am VBC tätigen Forscher haben zwei derartige Methoden am Start. Dazu kommt noch ein sehr ähnlicher Ansatz, der an der Klinik Donaustadt entwickelt wurde.

Zu Abklärung an Schulen sind diese Testverfahren schon im Einsatz beziehungsweise sollen sie bald breiter angewendet werden. Auch an Spitälern oder in Pflegeheimen würde der Einsatz von LAMP-Stationen hochwertige Screenings erlauben, hieß es im Oktober. Schon im September sprach die Forschungsplattform „COVID-19 Future Operations“ davon, dass mittels PCR-Testungen, bei denen Proben zusammengefasst werden (Pool-Testungen), und der RT-LAMP-Methode in absehbarer Zeit rund 100.000 Personen pro Tag getestet werden könnten. Viel versprach sich die Arbeitsgruppe auch von Verfahren, die auf Next-generation-sequencing (NGS) basieren.

Mit dieser modernen Genanalyse-Technologie lassen sich ebenfalls großflächig Einblicke in das Pandemiegeschehen gewinnen. Wiener Forschungsteams haben Methoden entwickelt, mit denen sich bis zu 36.000 Proben pro Durchlauf in rund 24 Stunden analysieren lassen. Je nachdem, wie viele Hightech-Sequenziergeräte zur Verfügung stehen, kann sich diese Zahl noch erhöhen. Dass die ebenfalls von Forschern des IMBA und des IMP entwickelte die „SARSeq“-Methode funktioniert, zeigte kürzlich eine Überprüfung in Kooperation mit der AGES. Der Ansatz erlaubt den direkten Nachweis bestimmter Teile des Erbguts von SARS-CoV-2 in Proben.

Auch die am VBC angesiedelte Biotech-Firma Lexogen wies kürzlich auf ihr auf NGS basierendes Verfahren hin. „Die NGS-Technologie hat zahlreiche logistische, technische und wirtschaftliche Vorteile gegenüber dem Antigentest“, so Lexogen-Geschäftsführerin Stéphane Barges zur APA. So könnten „zu Hause schmerzlose Gurgelproben selbst abgenommen werden, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Tausende von Teststellen im ganzen Land einzurichten und Zehntausende medizinisch geschulte Helfer zu mobilisieren“.

(RÜM)

Links: