Dr. Christoph Reisinger

Der Wahrheit verpflichtet

Dr. Christoph Reisinger: Insgesamt hat das Themenfeld Gerichtsmedizin mein Interesse schon früh im Studium geweckt. Damals habe ich eine gerichtsmedizinische Vorlesung bei Professor Reiter als Wahlfach besucht und später durch einen Nebenjob am Zentrum für Gerichtsmedizin tiefere Einblicke in dieses vielfältige Fach bekommen. Ursprünglich hatte ich aber nicht geplant, Gerichtsmediziner zu werden, sondern habe eine Facharztausbildung für Anästhesie und Intensivmedizin in einem großen Wiener Gemeindespital begonnen.

Der konkrete Anlass war, dass 2019 – nach längerer Zeit – zwei Ausbildungsstellen am Zentrum für Gerichtsmedizin ausgeschrieben wurden. Nachdem ich nach wie vor von der inhaltlichen Breite des Faches fasziniert war (und nach wie vor bin), habe ich mich beworben und schließlich auch eine der beiden Stellen bekommen.

Ja, man sieht deutlich, dass der oft in den Medien zitierte Mangel an Gerichtsmediziner:innen dazu geführt hat, dass mittlerweile wieder deutlich mehr Ausbildung stattfindet, und zwar österreichweit. Das ist nicht zuletzt deshalb entscheidend, weil in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein erheblicher Teil der erfahrenen Gerichtsmediziner:innen in Österreich in Pension gehen wird.

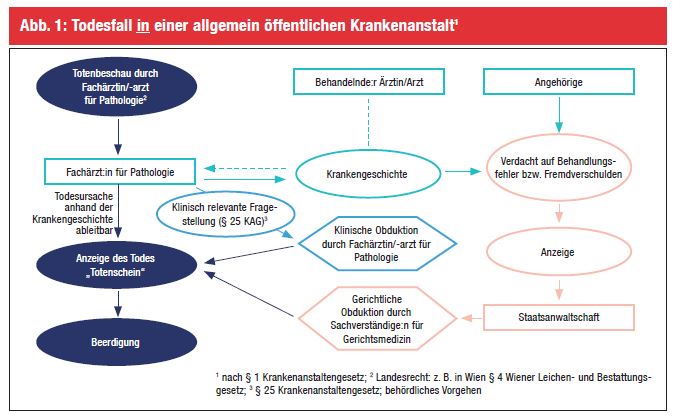

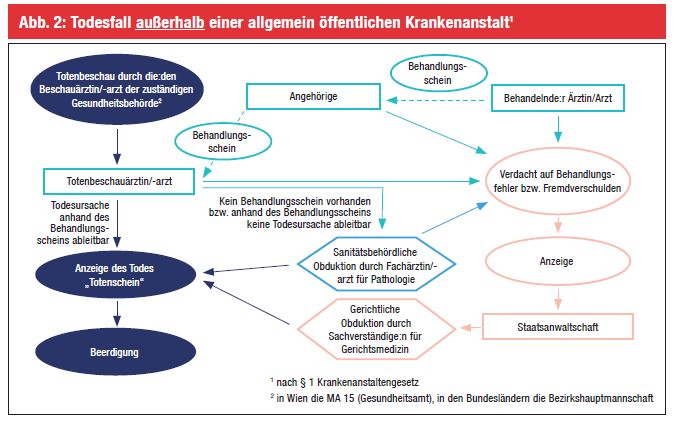

Der Gedanke mag zunächst naheliegen. Die Zahl der Obduktionen in Österreich hat, ausgehend von einem im internationalen Vergleich sehr hohen Niveau, deutlich abgenommen. Dies betrifft vor allem die Obduktionen von im Krankenhaus Verstorbenen und die von den Gesundheitsbehörden beauftragten sogenannten „sanitätsbehördlichen“ Obduktionen zur Klärung der Todesursache bei Personen, die außerhalb des Krankenhauses verstorben sind. Die Zahl der gerichtlichen Obduktionen ist österreichweit in den letzten beiden Jahrzehnten weitgehend stabil geblieben. Die Qualitätssicherung beginnt aber schon vorher, und zwar bereits bei der Totenbeschau (s. Abb. 1+2; Anm.), die ja bei jedem Todesfall durchgeführt werden muss: Ich würde mir zunächst Maßnahmen wünschen, die die Qualität der Totenbeschau flächendeckend anheben, z. B. eine vertiefende Ausbildung, um die mitunter auch subtilen Zeichen des nicht natürlichen Todes zu erkennen.

Es beginnt damit, dass im Rahmen der Totenbeschau eine Untersuchung des gesamten – und zwar unbekleideten – Körpers unverzichtbar ist. Da haben viele Ärzt:innen verständlicherweise Hemmungen, insbesondere wenn dabei Angehörige des oder der Verstorbenen anwesend sind. Eine zusätzliche Problematik besteht darin, dass es in ländlicheren Regionen nicht selten vorkommt, dass der Totenbeschauende gleichzeitig der Hausarzt des Verstorbenen oder der gesamten Familie ist. Daraus ergeben sich mitunter schwierige Konstellationen, die geeignet sein können, der Wahrheitsfindung im Wege zu stehen. Durch die Besonderheit eines zentral organisierten Totenbeschaudienstes mit hohen Fallzahlen und dadurch routinierteren Totenbeschauärzt:innen steht diese Problematik in Wien weniger im Vordergrund.

Es gibt natürlich auch in der Gerichtsmedizin eine gewisse Routine, aber prinzipiell ist es ein sehr flexibler bzw. abwechslungsreicher Arbeitsablauf. Der hauptsächliche Arbeitsinhalt sind sicherlich gerichtliche Obduktionen, die von der Staatanwaltschaft angeordnet werden, wenn eine nicht natürliche Todesursache vermutet wird bzw. ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann. Wir führen fast ausschließlich gerichtliche Leichenöffnungen durch, jährlich etwa 400 bis 500. Dabei handelt es sich um mutmaßliche Suizide, Vergiftungen, Verkehrs- und Arbeitsunfälle, aber natürlich auch Zwischenfälle bei medizinischen Eingriffen wie Operationen und schließlich natürlich Tötungsdelikte, die aber die Minderzahl unserer Fälle ausmachen. An die Obduktionen schließen in der Regel histologische Untersuchungen an, also Gewebeuntersuchungen unter dem Mikroskop. Zudem untersuchen wir – und das wissen viele nicht – auch lebende Gewaltbetroffene im Auftrag der Staatsanwaltschaften und Gerichte. Dabei wird beispielsweise erhoben, ob es sich aus medizinischer Sicht um eine schwere oder leichte Körperverletzung handelt oder ob sich die Angaben des bzw. der Betroffenen mit dem Verletzungsbild in Einklang bringen lassen. Immer wieder untersuchen wir auch Beschuldigte oder Angeklagte, wenn sich die Frage der Haft- oder Verhandlungsfähigkeit stellt oder eine etwaige Beeinträchtigung durch Alkohol oder andere Suchtmittel zum Tatzeitpunkt im Raum steht. Da wir eine Organisationseinheit der Medizinischen Universität Wien sind, zählen zudem auch Lehre und Forschung zu unserem Tätigkeitsbereich.

In der Regel direkt bei uns am Zentrum für Gerichtsmedizin, aber im Bedarfsfall fahren wir auch ins Krankenhaus oder in Justizanstalten.

Ich muss vorausschicken, dass wir für Justiz und Polizei einen 24/7-Rufbereitschaftsdienst anbieten, der vorwiegend bei bedenklichen Todesfällen bzw. Tötungsdelikten in Anspruch genommen wird. Im Bedarfsfall, etwa bei einem Tötungsdelikt bzw. wenn bei einem Toten die Auffindungsumstände ansonsten bedenklich sind, führen wir einen Lokalaugenschein durch. Diese frühzeitige Besichtigung und Untersuchung ist für uns sehr wichtig, unter anderem auch, um die Todeszeit eingrenzen zu können. Und um Ihre Frage zu beantworten: Zu solchen Einsätzen kommt es durchschnittlich etwa dreimal im Monat. Dabei kann sich aber durchaus am Ende auch herausstellen, dass kein Tötungsdelikt, sondern ein Unfall, ein Suizid oder überhaupt ein natürlicher Tod vorliegt.

Ja und nein. Sie ist zwar nicht rund um die Uhr besetzt, aber es ist immer ein Arzt oder eine Ärztin telefonisch erreichbar. Die Fundortbesichtigung wird dann von einem Team, zu dem u. a. auch ein:e Obduktionsassistent:in gehört, durchgeführt, das dann auch für die Obduktion zuständig ist.

Rufbereitschaftsdienste sind bereits in einer relativ frühen Phase Teil der Ausbildung, wobei man als Assistenzarzt/-ärztin immer eine:n Fachärzt:in an seiner Seite hat. Im Zuge der Facharztausbildung sind von der Ärztekammer als Richtzahl 10 Lokalaugenscheine unter fachärztlicher Supervision vorgesehen.

Emotional herausfordernd sind gewaltsame Tötungsdelikte, insbesondere wenn ein hohes Maß an Brutalität erkennbar ist. Das kann einem schon nahegehen. Und natürlich Obduktionen von Kindern, Kleinkindern oder Säuglingen. Genauso belastend kann der Kontakt mit dem familiären Umfeld, den Angehörigen des bzw. der Verstorbenen sein. Bei einem Angehörigengespräch bekommt das, was wir – auch aus Selbstschutz – häufig als „Fall“ betrachten, ein Gesicht und eine Geschichte. Das kann durchaus belastend sein. Eine in dieser Hinsicht herausfordernde Situation waren beispielsweise der Terroranschlag in Wien im November 2020 oder auch die Untersuchungen im Zusammenhang mit den 71 Flüchtlingen, die in einem Lkw in Parndorf 2015 leblos gefunden wurden, die ich noch als Student im Zuge meines Nebenjobs erlebt habe. Insgesamt glaube ich aber nicht, dass die Gerichtsmedizin deutlich belastender ist als andere medizinische Disziplinen im Krankenhaus. In unserem Fach ist aber sicher die Abgrenzung besonders wichtig. Dazu gehört für mich, Fallgeschichten möglichst nicht geistig mit nach Hause zu nehmen und belastende Dinge auch im Team zu besprechen. Ich nehme, wie andere Kolleg:innen, im Bedarfsfall auch professionelle Supervision in Anspruch. Zusätzlich ist für mich natürlich ein Ausgleich durch Freizeitaktivitäten hilfreich.

In der Erstphase kommt der Dokumentation und der Spurensicherung bei Verletzungen große Bedeutung zu. Dabei geht es primär nicht um eine Interpretation, sondern um eine möglichst objektive, beschreibende Dokumentation, aus der sich im Nachhinein Schlüsse ziehen lassen. So ist es auch für eine:n Gerichtsmediziner:in nicht immer möglich, beispielsweise allein aus einem vorhandenen Hämatom zu schließen, ob ursächlich ein Sturzgeschehen oder eine Gewaltanwendung vorliegt. Besondere rechtliche Fertigkeiten sind für klinisch Tätige – abgesehen von den berufsrechtlichen Anzeigepflichten (z. B. § 54 Ärztegesetz) – nicht zwingend notwendig. Auf dem Gebiet der Dokumentation und Spurensicherung bieten wir auf Anfrage auch immer wieder Fortbildungen an, z. B. für Pflegeteams und Ärzt:innen, die in Unfall- oder Kinderambulanzen häufiger Kontakt mit Gewaltbetroffenen haben. Zusätzlich arbeiten wir mit Kinder- und Opferschutzgruppen zusammen. Am AKH gibt es beispielsweise eine Einrichtung namens FOKUS (Forensische Kinder- und Jugenduntersuchungsstelle; Anm.), die sich dem Kinderschutz widmet, mit der wir einen engen Austausch pflegen. In den letzten Monaten ist zudem eine rege Diskussion über die Einrichtung von Gewaltschutzambulanzen entstanden, an der wir vonseiten der Gerichtsmedizin natürlich auch beteiligt sind. Klarerweise würden wir uns auch schon im Medizinstudium eine stärkere Einbindung im Regelcurriculum wünschen. Meines Wissens ist aber an allen Medizinischen Universitäten in Österreich die Gerichtsmedizin zumindest stellenweise im Pflichtcurriculum verankert. In Wien bieten wir für Studierende auch Wahlfachvorlesungen an. Dazu zählt die interdisziplinäre Lehrveranstaltung „Eine von fünf“, die Gewalt im sozialen Nahraum aus unterschiedlichen Aspekten beleuchtet. Es gibt aber auch klassische gerichtsmedizinische Vorlesungen, in denen u. a. Leichenveränderungen und das Erkennen des nicht natürlichen Todes behandelt werden.

Unter den extrauniversitären Fortbildungsmöglichkeiten möchte ich zwei hervorheben: Frau Prof.in Andrea Berzlanovich, die auch die Lehrveranstaltung „Eine von fünf“ leitet, ist bei den Ärztetagen in Grado mit zwei Vorträgen zum Thema Gewalt aus verschiedenen Perspektiven vertreten. Zudem ist sie auch im Ärztekammer-Diplomlehrgang „Geriatrie“ aktiv, wo sie den Themenblock „Gewalt gegen ältere Menschen“ abdeckt. Es ist mir wichtig festzuhalten, dass wir die Gerichtsmedizin nicht als abgeschlossenes, sprich, von den anderen Fächern entkoppeltes Fach verstanden wissen wollen, sondern unser Wissen gerne teilen und uns der rege gegenseitige Austausch mit den klinischen Disziplinen ein großes Anliegen ist.

Der große offensichtliche Unterschied, der mir zu Beginn auch Bedenken bereitet hat, ist, dass in der Gerichtsmedizin der kurative, heilende Aspekt entfällt. Vielmehr sieht man sich vereinzelt auch mit Begehrlichkeiten – Stichwort Schmerzensgeld – konfrontiert. Ich persönlich habe meine Entscheidung für ein nicht klinisches Sonderfach nicht bereut. Gerade in der Gerichtsmedizin ist auch fundiertes, klinisches Wissen vonnöten, z. B. in der Untersuchung von Todesfällen nach medizinischen Eingriffen. Um den Anschluss an die „heilende“ Medizin nicht zu verlieren, bin ich nach wie vor ehrenamtlich im Rettungsdienst aktiv, womit mir der kurative Aspekt doch ein Stück weit erhalten geblieben ist.