Was am Ende zählt

Der würdevolle Umgang mit kranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase hat einen großen Stellenwert in der Gesellschaft. Aufgrund des demografischen Wandels wird die Palliativmedizin künftig noch weiter an Bedeutung gewinnen. In Österreich sterben etwa 90.000 Menschen pro Jahr (2023: 88.321 Sterbefälle1), wovon etwa 10–20 % eine spezialisierte palliativmedizinische Betreuung benötigen. Den überwiegende Anteil machen onkologische Patient:innen aus.

Bedeutung der hausärztlichen Praxis

Die Allgemeinmedizin ist häufig der erste und letzte Begleiter onkologischer Patient:innen. Gerade im Kontext nicht heilbarer Krebserkrankungen kommt der hausärztlichen Rolle eine besondere Verantwortung zu – insbesondere dann, wenn es um palliative Versorgung, das Erkennen existenzieller Not und die Initiierung weiterführender Maßnahmen geht.

Palliativversorgung ist kein akutes Ereignis, sondern ein organisierter Prozess, der multiprofessionelle Vernetzung erfordert. Hausärzt:innen spielen hier eine Schlüsselrolle – sie kennen die Lebensrealität der Patient:innen, deren soziales Umfeld und Ressourcen. Es ist essenziell, auf ambulante Palliativeinrichtungen, mobile Teams und spezialisierte Dienste hinzuweisen, sobald sich ein palliativer Verlauf abzeichnet. Oft braucht es zusätzliche Unterstützung durch Psychotherapeut:innen, Sozialarbeiter:innen und Seelsorge – ein Netzwerk, das nicht ad hoc, sondern durch strukturiertes Case Management aufgebaut werden muss.

„Palliative Care“: Betreuung im Vordergrund

Palliative Care umfasst weit mehr als die rein medizinische Versorgung – sie schließt auch pflegerische, psychosoziale und spirituelle Unterstützung ein. Streng genommen bezeichnet „Palliativmedizin“ nur den medizinischen Teil dieser umfassenden Betreuung, wird aber im Alltag oft synonym verwendet. Dennoch kommt der medizinischen Komponente ein hoher Stellenwert zu – sowohl in der klinischen Praxis als auch in Forschung und Lehre.

Ein zentrales Element frühzeitiger palliativer Planung ist das Ansprechen der Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Vorsorgedialog. Wenn Wünsche, Werte und Ziele einer schwer erkrankten Person nicht bekannt sind und sie nicht mehr selbst kommunizieren kann, können medizinische Entscheidungen sowohl für Angehörige und das individuelle Umfeld als auch für Behandelnde zu einem ethischen Dilemma werden. Gerade in der Hausarztpraxis besteht die Chance, diese Gespräche frühzeitig anzustoßen. Wenn sich eine funktionelle Verschlechterung abzeichnet, ist es oft schon zu spät für einen klar strukturierten Dialog. Allgemeinmediziner:innen sollten daher sensibilisiert sein und rechtzeitig auf die Bedeutung vorausschauender Entscheidungen hinweisen.

Würdezentrierte Therapie

Ein wesentliches Ziel in der palliativen Betreuung ist die Achtung der Würde von schwerstkranken und sterbenden Patient:innen. Hier liefert die „würdezentrierte Therapie“2 des kanadischen Psychiaters Harvey Chochinov einen zentralen Beitrag zur Palliativpsychotherapie. Die Methode zielt darauf ab, schwerkranken Menschen zu helfen, sich mit ihrem nahenden Lebensende auseinanderzusetzen – respektvoll, sinnorientiert und stets mit Blick auf das individuelle Erleben. Dabei stellen die Therapeut:innen eine Reihe offener Fragen, welche die Patient:innen anregen soll, über ihr Leben zu reflektieren. Das Gespräch wird aufgenommen, woraus ein Dokument erstellt wird, das dann gemeinsam mit den Patient:innen überarbeitet wird. Viele möchten auf diese Weise Angehörigen und Freund:innen ihre Gedanken und Erinnerungen hinterlassen. Diese Kurzintervention erlaubt es, innerhalb weniger Gespräche zentrale Werte, Lebensleistungen und Wünsche zu explorieren. Dabei geht es darum, der Person hinter der Diagnose zu begegnen. Dies knüpft direkt an das vielbemühte Konzept der „personalisierten Medizin“ an: Nicht nur molekulargenetische Profile sollten personalisiert sein – sondern auch unser Umgang mit den Patient:innen selbst.

Der Todeswunsch

Äußern Patient:innen im ärztlichen Gespräch die Worte „Ich will nicht mehr“, fällt oft der Satz: „Ich verstehe Sie.“ Doch angesichts existenzieller Themen wie dem Wunsch zu sterben, greift dieser Satz zu kurz. Besser wäre: „Danke, dass Sie das mit mir teilen. Erzählen Sie mir mehr.“ Die aktuelle S3-Leitlinie zur Palliativversorgung von Krebspatient:innen3 befasst sich ausführlich mit dem komplexen Phänomen des Todeswunsches. Ein geäußerter Todeswunsch ist nicht gleichzusetzen mit Suizidalität; er reicht von der stillen Akzeptanz des nahenden Todes bis hin zum aktiven Wunsch, das Leben gezielt zu beenden. Oft ist er Ausdruck einer tiefgreifenden Belastung, die sich auf körperlicher, psychischer, sozialer und spiritueller Ebene manifestiert. Solche Wünsche sollten nicht ignoriert, sondern aktiv und systematisch erfasst werden – etwa mithilfe validierter Instrumente. Für eine ganzheitliche Begleitung ist es zudem unerlässlich, sowohl die An- und Zugehörigen als auch das interdisziplinäre Behandlungsteam miteinzubeziehen.

Mit dem im Jahr 2022 in Kraft getretenen Sterbeverfügungsgesetz wurde die Möglichkeit eines assistierten Suizids geschaffen. Das Sterbeverfügungsgesetz ermöglicht unheilbar kranken oder durch schwere Krankheit dauerhaft beeinträchtigen Personen unter bestimmten Voraussetzungen, ihr Leben nach einem freien und selbstbestimmten Entschluss zu beenden. Im Gegensatz dazu bedeutet Palliativmedizin, Hilfe beim Sterben zu leisten – nicht Hilfe zum Sterben. Es geht um Begleitung, Linderung und den Erhalt von Autonomie und Würde bis zuletzt.

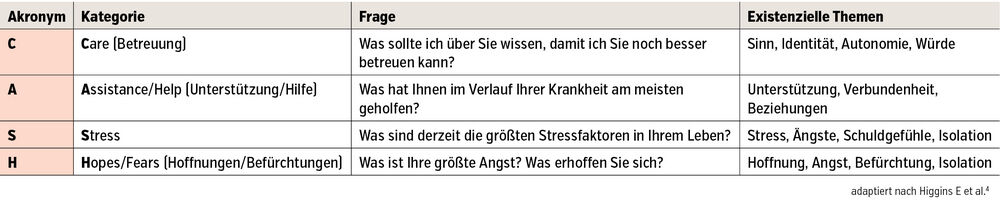

Praxis-Tool: das CASH-Assessment

Ein praxistaugliches Instrument zur Einschätzung palliativer Bedürfnisse stellt das CASH-Assessment4 dar (Abb.), es dient als strukturierter Gesprächsleitfaden für Seelsorger:innen und andere Mitglieder des Palliativteams. In einer Pilotstudie mit 30 Patient:innen in einem urbanen tertiären Krankenhaus wurden durch die Anwendung des Tools zentrale Themen wie das Bedürfnis, als Person wahrgenommen zu werden, Sorgen um An- und Zugehörige, Angst vor Schmerzen und Furcht vor dem Tod identifiziert.

Dieses Assessment eignet sich besonders für Routinen in der Allgemeinmedizin, um frühzeitig eine palliative Versorgung zu strukturieren. Die Ergebnisse zeigen, dass das CASH-Assessment effektiv existenzielle Anliegen erfasst und als Grundlage für tiefere Gespräche über Sorgen und Hoffnungen dienen kann. Es ist flexibel einsetzbar, erfordert keine Bewertungsskalen und kann von verschiedenen Mitgliedern des Gesundheitsteams genutzt werden.

Fazit

Die Palliativmedizin gehört in die Allgemeinmedizin – nicht erst am Lebensende, sondern von Anfang an bei unheilbarer Erkrankung. Ein proaktiver Umgang mit Vorausplanung, psychosozialer Unterstützung und multiprofessioneller Vernetzung hilft nicht nur den Betroffenen, sondern auch den An- und Zugehörigen und dem gesamten Behandlungsteam. Es ist an der Zeit, die vielzitierte „personalisierte Medizin“ auch in der Gesprächsführung, Haltung und Begleitung zu leben.