Kopfschmerzen zählen zu den häufigsten Schmerzsyndromen in der ärztlichen Praxis. Eine Studie konnte zeigen, dass Patient:innen aufgrund von unzureichend therapiertem Kopfschmerz Arbeitstage und Lebensqualität einbüßen. Laut Klassifikation der internationalen Kopfschmerzgesellschaft (IHS) sind mehr als 200 Kopfschmerzformen zu unterscheiden, von denen die wichtigsten im Folgenden besprochen werden.

Primärer und sekundärer Kopfschmerz

Das laut IHS wichtigste Kriterium für das weitere Vorgehen ist die Unterscheidung, ob es sich um einen primären Kopfschmerz handelt, bei dem der Schmerz selbst die Erkrankung darstellt, oder um einen sekundären Kopfschmerz, der lediglich das Symptom einer anderen Erkrankung ist. Während primäre Kopfschmerzen die Lebensqualität zwar stark beeinträchtigen können, aber nicht lebensbedrohlich sind, können sekundären Kopfschmerzen potenziell bedrohliche Erkrankungen wie Tumoren, intrakranielle Blutungen oder Entzündungen, zum Beispiel der Hirnhaut, zugrunde liegen.

Anamnese und Kopfschmerzarten

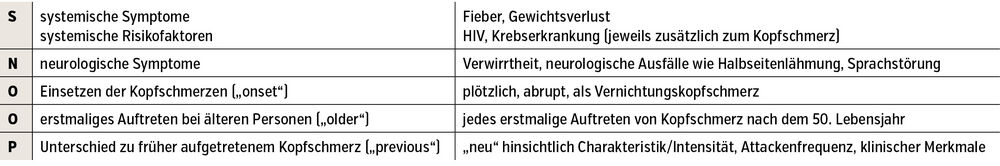

Das wichtigste Instrument für die Diagnose und die Einschätzung des Gefahrenpotenzials von Kopfschmerzen ist die Anamnese. Dabei gilt es, Red Flags zu beachten, die eine sofortige weitere Abklärung erforderlich machen. Ein gut anzuwendendes und verlässliches Instrument dafür sind die SNOOP-Kriterien (Tab.). Ist eines oder mehrere dieser Kriterien erfüllt, sollte eine weitere Abklärung der Kopfschmerzen erfolgen.

Trifft keines der Kriterien zu, können die Betroffenen im Allgemeinen dahingehend beruhigt werden, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen nicht bedrohlichen primären Kopfschmerz handelt. Die Differenzierung der primären Kopfschmerzarten erfolgt klinisch anhand der Symptomatik. Die drei häufigsten primären Kopfschmerzarten sind Migräne, Clusterkopfschmerz (der generell die höchste Schmerzintensität aufweist) und Spannungskopfschmerz. Letzterer ist mit einer Lebenszeitprävalenz von bis zu 80 % die verbreitetste Kopfschmerzart, etwa 20–30 % der Erwachsenen leiden gelegentlich daran. Die Migräne hat aufgrund ihrer Häufigkeit einen großen Stellenwert unter den neurologischen Erkrankungen, sie betrifft 10–15 % der Erwachsenen und 3–10 % der Kinder. Die Prävalenz mit Aura liegt bei etwa 4 %. Frauen sind häufiger betroffen als Männer, so leiden 30 % der Frauen zwischen dem 30. und dem 50. Lebensjahr unter Migräne. Die 1-Jahres-Prävalenz des Clusterkopfschmerzes liegt zwischen 0,1 % und 0,2 %, und er betrifft Männer häufiger als Frauen, im Verhältnis von etwa 3 : 1. Das durchschnittliche Lebensalter bei Erstmanifestation liegt bei 28–30 Jahren, Clusterkopfschmerz kann aber in jedem Lebensalter beginnen. Bis zu 80 % der Patient:innen leiden nach 15 Jahren noch immer an Clusterepisoden.

Behandlung nach Kopfschmerzart

Die Therapie der primären Kopfschmerzen orientiert sich an der Diagnose und umfasst drei Säulen:

- nichtmedikamentöse Behandlung (zum Beispiel regelmäßiger Ausdauersport, Biofeedbacktraining, Entspannungsübungen, Beeinflussung von Triggerfaktoren, kognitive Verhaltenstherapie etc.)

- Attackenmedikation

- Prophylaxe zur Verringerung der Attackenfrequenz

Die Auswahl der Medikation richtet sich prinzipiell nach der Kopfschmerzart und muss zusätzlich individuell erfolgen. Über die Anwendung einer Prophylaxe entscheidet vor allem die individuelle Attackenfrequenz. Die Akutbehandlung der Migräne richtet sich nach der Schwere der Attacken und beginnt meist mit einem nichtsteroidalen Antirheumatikum (NSAR). Wird damit kein ausreichendes Ansprechen erzielt (beurteilt 2 Stunden nach der Einnahme), besteht der nächste Schritt in der Verordnung eines Triptans, darüber hinaus kommen auch die neuen Wirkstoffklassen der Ditane und Gepante zum Einsatz. Bei eingeschränkter Schluckfähigkeit stehen Medikationen in Form von Nasenspray oder Spritze zur Verfügung. Wird der Kopfschmerz von Übelkeit begleitet, empfiehlt sich die Anwendung eines Antiemetikums noch vor Einnahme der Schmerzmedikation.

Spannungskopfschmerz kann in den meisten Fällen mit NSAR zufriedenstellend behandelt werden. Bei sehr häufigen und belastenden Attacken können trizyklische Antidepressiva zur Besserung beitragen und prophylaktisch eingesetzt werden. Beim Clusterkopfschmerz kommen für die Behandlung der Attacken Sauerstoffinhalationen und subkutan oder in Form von Nasenspray verabreichte Triptane zum Einsatz.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die große Anzahl an Kopfschmerzpatient:innen erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Ärzt:innen für Allgemeinmedizin, Fachärzt:innen und spezialisierten Zentren. Den Hausärzt:innen kommt – als oft ersten Ansprechpersonen – die wichtige Funktion zu, zwischen primären und sekundären Kopfschmerzformen zu differenzieren und beim Vorliegen von „Red Flags“ unverzüglich eine weitere Abklärung beziehungsweise Versorgung zu veranlassen.

Nur wenn alle Ebenen des Gesundheitssystems gut vernetzt sind, kann eine gute Behandlung von Kopfschmerzen gewährleistet werden.

Hilfreich sind digitale Kopfschmerztagebücher und Apps zur Attackendokumentation, die zunehmend eingesetzt werden. An die betroffenen Patient:innen ist zu appellieren, dass die schlechteste Herangehensweise zum Umgang mit Kopfschmerz darin besteht, leidend zuhause zu bleiben. Ihnen muss vermittelt werden, dass viele neue und gut verträgliche Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen, mit denen ein Großteil der Kopfschmerzen gut behandelbar ist.