Der Psychopharmakotherapie kommt in der Behandlung depressiver Erkrankungen ein zentraler Stellenwert zu. Patient:innen sollte dabei verständlich vermittelt werden, dass es im Rahmen einer depressiven Episode zu messbaren Veränderungen im Gehirnstoffwechsel kommt. Diese biologischen Veränderungen lassen sich durch eine gezielte medikamentöse Behandlung sowie durch ärztliche Empfehlungen zum Umgang mit der aktuellen Lebenssituation in vielen Fällen deutlich verbessern oder sogar vollständig normalisieren.

Rund 70 % der Patient:innen sprechen auf eine adäquat dosierte und regelmäßig eingenommene Antidepressivatherapie gut an. Bleibt eine ausreichende Besserung jedoch aus, sind eine Überweisung an Fachärzt:innen für Psychiatrie oder – bei schwerer Symptomatik – eine stationäre Einweisung in eine psychiatrische Fachklinik angezeigt.

Behandlungsoption bei therapieresistenter Depression

Erfreulicherweise wurde die psychopharmakologische Behandlung in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Für Patient:innen mit sogenannter therapieresistenter Depression steht inzwischen auch ein innovativer Wirkstoff in Form eines esketaminhaltigen Nasensprays zur Verfügung. Dieser wird ergänzend zu einer bestehenden SSRI- oder SNRI-Therapie eingesetzt und kann ausschließlich in spezialisierten, zertifizierten Behandlungszentren – etwa an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Wien – verabreicht werden.

Stufenschema der medikamentösen Therapie

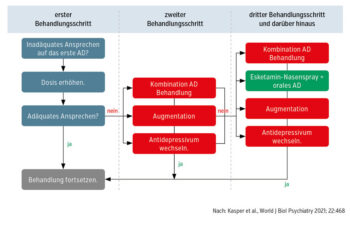

Der Abbildung kann ein praktischer Leitfaden für die medikamentöse Behandlung der Depression entnommen werden, wobei festgehalten werden sollte, dass eine Psychotherapie oder eine nichtmedikamentöse Therapie, z. B. die transkranielle Magnetstimulation (TMS) oder die an speziellen Einrichtungen durchgeführte Elektrokrampftherapie (EKT), bei jedem Behandlungsschritt in Erwägung gezogen werden kann.

Erster Schritt: Dosiserhöhung

Wenn die Patient:innen auf das erste Antidepressivum, das nach Rücksprache mit ihnen über Wirkung und vor allem Nebenwirkung gewählt werden soll, kein adäquates Ansprechen erreichen, d. h. zumindest eine Symptomreduktion von über 50 %, sollte eine Dosiserhöhung bis zur indizierten Höchstdosis vorgenommen werden. Falls dann noch immer kein Ansprechen erreicht ist, könnte eine Plasmaspiegelbestimmung des gegebenen Medikamentes vorgenommen werden. Wenn es sich bei den Patient:innen um „ultrarapid metabolizer“ handelt, können gegebenenfalls auch die entsprechenden genetischen Grundlagen bestimmt werden, die diesen niedrigen Plasmaspiegel erklären können. Damit wären die Patient:innen auch für die Zukunft bei einer anderen Medikamentengabe auch aus dem Gebiet der Inneren Medizin gut gerüstet, da diese Medikamente natürlich auch über die Leber über das sogenannte Cytochrom-P450-System abgebaut werden. Falls durch die Dosiserhöhung – auch über die zugelassene Höchstdosis hinaus – ein Behandlungserfolg erzielt wird, sollte die Behandlung fortgesetzt werden.

Zweiter Schritt: Kombinationstherapie

Wenn das nicht der Fall ist, sollte als zweiter Behandlungsschritt die Kombination von zwei Antidepressiva mit einem unterschiedlichen Wirkmechanismus – z. B. SSRI + Trazodon oder Mirtazapin – oder die Augmentationsbehandlung durch Lithium oder ein sog. atypisches Antipsychotikum erfolgen; dann in einer niedrigeren Dosierung, als sie bei der Schizophrenie- oder Maniebehandlung Verwendung findet, z. B. Quetiapin XR 100 mg bis 200 mg bzw. Olanzapin 2,5 mg bis 5 mg oder Aripiprazol 2,5 mg bis 5 mg. Der Wechsel des Antidepressivums sollte lediglich erfolgen, wenn die Patient:innen kein Ansprechen zeigen bzw. die aufgetretenen Nebenwirkungen für sie unerträglich sind und dadurch die notwendige Behandlung über einen längeren Zeitraum verunmöglichen.

Dritter Schritt: Zusatz von Esketamin

Im dritten Behandlungsschritt kommt nun – und dies in Österreich zurzeit lediglich in speziellen Behandlungszentren – die Behandlung mit Esketamin-Nasenspray zur Anwendung, der zusätzlich zur Therapie mit selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) oder Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmern (SNRI) gegeben wird, wodurch erneut etwa 70 % der Patient:innen eine antidepressive Besserung zeigen.

Zurzeit wird intensiv geforscht, inwieweit Psychopharmaka mit einem glutaminergen Wirkmechanismus – dem Wirkprinzip von Esketamin – weitere Behandlungserfolge sicherstellen können, mit dem Ziel eines raschen Wirkungseintrittes des antidepressiven Effektes bei spezifischen, auch biologisch charakterisierbaren Subgruppen.

Fazit

Die medikamentöse Behandlung der Depression ist ein zentraler Bestandteil der psychiatrischen Therapie und sollte stets individuell, strukturiert und evidenzbasiert erfolgen. Bei unzureichendem Ansprechen auf eine Erstmedikation stehen wirksame Strategien wie Dosiserhöhung, Kombinationstherapie oder Augmentation zur Verfügung. Für therapieresistente Verläufe eröffnen neue Substanzen wie Esketamin vielversprechende Optionen – insbesondere bei rasch einsetzender Wirkung und selektivem Einsatz in spezialisierten Zentren.

Zukünftige Entwicklungen in der Psychopharmakologie, insbesondere im Bereich glutamaterger und neuroplastischer Ansätze, könnten die Behandlung weiter verbessern und personalisieren. Entscheidend bleibt jedoch die enge ärztliche Begleitung, eine sorgfältige Aufklärung der Patient:innen sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit, um den komplexen Anforderungen dieser häufig chronisch verlaufenden Erkrankung gerecht zu werden.

Wissenswertes für die Praxis

- Die Entwicklung der ersten Antidepressiva begann in den 1950er-Jahren, wobei MAO-Hemmer und trizyklische Antidepressiva zu den Pionieren zählten, SSRI wurden ab den 1970er-Jahren eingeführt. Sowohl die frühen Antidepressiva als auch viele der älteren SSRI leiten sich strukturell von Antihistaminika ab.

- Die Depression erfordert eine kontinuierliche und individuell angepasste Behandlung. Die Therapiedauer richtet sich unter anderem nach der Anzahl vorausgegangener Episoden sowie nach psychosozialen Belastungsfaktoren. Unter günstigen Bedingungen kann eine Beendigung der medikamentösen Behandlung in Erwägung gezogen werden – stets unter engmaschiger ärztlicher Kontrolle und mit schrittweisem Ausschleichen des Medikamentes.

- Ein abruptes Absetzen von Antidepressiva kann zu Absetzsymptomen führen, deren Intensität und Dauer unter anderem von der Halbwertszeit des jeweiligen Wirkstoffes abhängen. In der Regel klingen diese Beschwerden innerhalb von zwei bis sechs Wochen ab. Eine erneute Einnahme oder Dosiserhöhung führt meist zu einer raschen Linderung der Symptome.