Das Potenzial kontinuierlicher Schlafmessung mittels Wearables

Die Zukunft der Schlafmedizin hat bereits begonnen: Die Schlafmedizin durchläuft zurzeit eine tiefgreifende Transformation, neue KI-basierte Wearables und Applikationen können bereits heute mittels Analyse der Herzfrequenz oder der Atmung den Schlaf klassifizieren. Hierfür braucht man entweder einen Pulsmesser oder einen Gurt, um die Atmung zu messen. Mit diesen Systemen können genaue Schlafanalysen ohne viel Aufwand und täglich zuhause in der gewohnten Schlafumgebung durchgeführt werden.1, 2

Medizinische Schlaflabore sind oft ausgelastet und haben häufig Wartezeiten von mehreren Monaten, zudem gibt es zu wenige Schlafspezialist*innen. Die Ableitung in einem Schlaflabor spiegelt nicht unbedingt die Realität wider: Die Übernachtung in einem unbekannten Umfeld in einem Krankenhaus kann den Schlaf beeinträchtigen und nicht das normale Schlafverhalten widerspiegeln. Die verschiedenen Sensoren und Kabel, die für die polysomnografische Untersuchung angebracht werden, können als störend empfunden werden und den Schlaf negativ beeinflussen. Untersuchungen im Schlaflabor sind teuer und oft nur auf wenige Nächte limitiert. Besonders Betroffene mit intermittierenden Schlafstörungen können daher mittels Polysomnografie nicht optimal abgeklärt werden.

Darüber hinaus bieten Wearables eine enge Überwachung des Behandlungserfolges. Somit können Patient*innen, die beispielsweise eine Therapie gegen Schlafapnoe durchführen, durch kontinuierliche Ableitung monitorisiert werden, um die Verbesserung der Schlafqualität und den Therapieerfolg aufzuzeichnen.3 Auch ist eine langfristige Kontrolle bei Insomnie im Rahmen von Therapiestudien sinnvoll.4

Beispiel 1: Wearable zur Diagnose des Kleine-Levin-Syndroms

Das Kleine-Levin-Syndrom (KLS) ist eine seltene und komplexe neurologische Erkrankung, die durch wiederkehrende Episoden von Hypersomnie, kognitiven Störungen und Verhaltenssymptomen wie Hyperphagie und Hypersexualität gekennzeichnet ist. Es wird oft als „Dornröschen-Syndrom” bezeichnet, betrifft vor allem Jugendliche und kann die Alltagsfunktionen und Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.5

Die Herausforderungen bei der Diagnose von KLS ergeben sich aus seiner episodischen Natur und der Überschneidung seiner Symptome mit anderen psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen. Daher stützt sich die Diagnose in erster Linie auf die klinische Beurteilung und den Ausschluss anderer Erkrankungen.5

Jüngste Fortschritte in der Wearable-Technologie bieten vielversprechende Möglichkeiten zur Verbesserung der Diagnose und Überwachung des KLS.

Bislang gibt es keinen definitiven diagnostischen Test für das KLS, sodass die Diagnose weitgehend klinisch gestellt wird. Sie stützt sich stark auf die Anamnese der Patient*innen und den Ausschluss anderer möglicher Ursachen. Dies kann besonders schwierig sein, da die Symptome bei einer routinemäßigen klinischen Untersuchung möglicherweise nicht vorhanden sind und sich die Patient*innen unter Umständen nicht genau an die Details ihrer Episoden erinnern können.

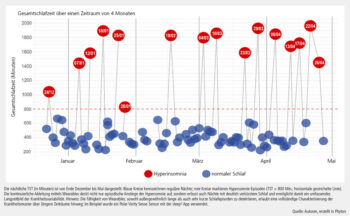

Ein 38-jähriger Patient mit berichteter episodischer Hypersomnie wurde hierorts polysomnografisch für 2 Nächte aufgenommen inkl. Multiplen Schlaflatenztests (MSLT). In beiden Nächten zeigte sich eine normale Schlafarchitektur, kein therapiepflichtiges Schlafapnoe-Syndrom, keine periodischen Beinbewegungen, kein Sleep-Onset-REM.

Der Patient ist in keiner der MSLT-Ableitungen eingeschlafen.

Nukkuaa®, ein Wearable zur Erfassung des Schlafes und der Schlafstadien mittels HRV, wurde verwendet, um diese Episoden über den Zeitraum von 100 Tagen genauer zu verfolgen. Dabei konnte, im Gegensatz zur Actigrafie, eine Aufzeichnung der Schlafphasen und der Schlafstadien erfolgen. In der Langzeitanalyse konnten diese Episoden objektiviert werden – bei ansonsten unauffälligem Schlaf (Abb. 1). Somit konnte die Diagnose gestellt werden.

Abb. 1: Langzeitverlauf der mittels Wearables erfassten Gesamtschlafzeit bei einem 38-jährigen Patienten mit Kleine-Levin-Syndrom (KLS)

Beispiel 2: Objektivierung und Behandlung von Insomnien

Moderne Applikationen bieten zudem digitales Schlaftraining (orientiert an der kognitiven Verhaltenstherapie für Insomnie [KVT-I]) und sollen so den Schlaf langfristig verbessern. Diese Art der nichtpharmakologischen Intervention ist auch das empfohlene „first-line treatment“ in den neuesten Leitlinien zur Behandlung der Insomnie, nachdem medikamentöse Ansätze in der Regel nur für die Akutphase über einen Zeitraum von 4 Wochen empfohlen werden.6

Für die Wirksamkeit solcher Applikationen wird die regelmäßige Nutzung über den Zeitraum von mindestens 8 Wochen empfohlen. Die Betroffenen durchlaufen dabei die klassischen Bausteine der KVT-I mit Psychoedukation, Entspannungstechniken, Schlafrestriktion, Stimuluskontrolle und kognitiver Therapie zur Umstrukturierung dysfunktionaler Gedanken.7

Zudem können auch tägliche Rückmeldungen zu bekannten Schlafvariablen am Morgen via Sensor erfolgen und diese in Relation zur alters- und geschlechtsgematchten Norm gesetzt bzw. mit individuellen Schlaftipps begleitet werden. Zusätzliche digitale Schlaftagebücher am Morgen ergänzen die objektiven Sensordaten und spiegeln auch das Erleben der Patient*innen wider.

Vorteile moderner Applikationen bei Insomnie

- Zugang und Einfachheit: Schlaf-Applikationen sind leicht zugänglich und können rund um die Uhr genutzt werden. Sie bieten eine kostengünstige Möglichkeit, Schlafstörungen zu überwachen und zu behandeln, ohne dass sofort professionelle Hilfe benötigt wird.

- Personalisierte Unterstützung: Viele Apps bieten personalisierte Programme, die auf die individuellen Schlafmuster und -bedürfnisse der Nutzer*innen abgestimmt sind. Dies geschieht oft durch eine anfängliche Analyse der Schlafgewohnheiten und der Symptomatik.

- Verhaltensänderung durch KVT-I: Einige der effektivsten Schlaf-Applikationen basieren auf der kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie (KVT-I). KVT-I ist eine empirisch validierte Therapieform, die darauf abzielt, dysfunktionale Gedanken und Verhaltensweisen rund um den Schlaf zu verändern. Applikationen sind dabei als Medizinprodukte geprüft sowie zugelassen und erlauben die Identifizierung evidenzbasierter Applikationen.

- Biofeedback und Entspannungstechniken: Viele moderne Applikationen beinhalten Funktionen wie geführte Meditationen, Atemübungen oder Biofeedback, die den Nutzer*innen helfen können, sich zu entspannen und die Schlafqualität zu verbessern.

Im Umfeld der polysomnografischen Untersuchungen kommt es häufig zum „First night“-Effekt, bei dem Betroffene deutlich schlechter schlafen als zuhause. Besonders bei Insomniebetroffenen kann es zu einem paradoxen „First night“-Effekt kommen, bei dem es einmalig zu einer Besserung des Schlafes unter der Schlafableitung kommen kann, da sich die Betroffenen unter der Ableitung beobachtet und sicher fühlen und sich kein Schlafdruck aufbaut.

Ein entscheidender Vorteil von Wearables gegenüber den polysomnografischen Ableitungen im klinischen Setting ist ihre Fähigkeit, langfristige Daten über Schlafmuster zu sammeln (Abb. 2). Polysomnografien bieten zwar detaillierte Informationen, sind jedoch in der Regel auf 2 bis 3 Nächte begrenzt. Wearables bieten die Möglichkeit, den Schlaf über Wochen oder sogar Monate hinweg zu überwachen, was wertvolle Einblicke in die alltäglichen Schlafgewohnheiten einer Person ermöglicht.

Viele moderne Wearables bieten nicht nur die Möglichkeit, Daten zu sammeln, sondern auch, diese Daten zu analysieren und personalisierte Empfehlungen zu geben. Benutzer*innen erhalten Informationen darüber, wie sie ihre Schlafqualität verbessern können, sei es durch Veränderungen der Schlafumgebung, der Schlafzeiten oder des Lebensstils.7

Die neuesten Guidelines zur Behandlung der Insomnie beinhalten kognitive Verhaltenstherapien (KVT-I) durch geschultes Personal – dieses ist jedoch oft nur schwer verfügbar und könnte mittels digitaler Programme unterstützt werden um einen echten „Stepped care“-Zugang zu realisieren, der im ersten Schritt versucht, Patient*innen rasch digitale 24/7-Lösungen zur Verfügung zu stellen.

Herausforderungen und Überlegungen

Obwohl moderne Applikationen und Wearables vielversprechend bei der Unterstützung von Menschen mit Schlafstörungen sind, gibt es auch einige Herausforderungen: Die Wirksamkeit der Applikationen variiert, und es ist wichtig, dass Anwender*innen wissenschaftlich fundierte Programme auswählen. Erstklassige Applikationen bieten Unterstützung durch Schlafwissenschafter*innen und verwenden validierte Messinstrumente zur Überwachung des Schlafes. Es ist daher wichtig zu prüfen, ob derartige Applikationen wissenschaftlich publizieren und dokumentieren, wie ihre Algorithmen funktionieren und wie ihre klinische Wirksamkeit aussieht. Erfüllen sie derartige Kriterien, sind sie auch häufig als Medizinprodukte registriert. In Deutschland gibt es seit 2019 sogar ein digitales Versorgungsgesetz (DVG), das die rechtliche Grundlage für digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) – d.h. medizinische Applikationen, die vom/von der Ärzt*in verordnet werden können – schuf, die von gesetzlichen Krankenkassen vergütet werden. In Österreich gibt es leider derzeit kein mit Deutschland vergleichbares Gesetz, das DiGA in die Regelversorgung der Krankenkassen integriert. Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) diskutiert seit 2023 eine mögliche Einführung eines österreichischen DiGA-Systems, das aber bis dato noch ohne Ergebnis blieb.

Die Nutzung moderner Applikationen bietet eine vielversprechende Ergänzung zur traditionellen Behandlung von Insomnien. Während sie keinen vollständigen Ersatz für medizinische Interventionen darstellen, können sie ein wirksames Werkzeug für viele Betroffene sein, die ihre Schlafqualität verbessern möchten.

Fazit und Ausblick

Die Schlafmedizin steht vor einem bedeutenden Wandel, der durch die zunehmende Digitalisierung und die Nutzung mobiler Anwendungen geprägt ist. Die Integration dieser Technologien bietet sowohl Patient*innen als auch Fachleuten im Gesundheitswesen neue Möglichkeiten, Schlafstörungen effektiver zu diagnostizieren und zu behandeln.

Mit fortschreitender Technologie werden Wearables noch leistungsfähiger und noch präziser, möglicherweise werden Wearables in der Lage sein, komplexere Schlafdaten zu analysieren und umfassende Einblicke zu bieten. Die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in Schlaf-Apps kann die Interpretation der gesammelten Daten revolutionieren. Algorithmen des maschinellen Lernens analysieren große Datensätze und identifizieren Muster, die auf spezifische Schlafstörungen hinweisen könnten.

Die Zukunft der Schlafmedizin mit Applikationen wird durch technologische Innovation und die Integration in den Alltag der Menschen weiterentwickelt. Es ist wahrscheinlich, dass diese Entwicklungen nicht nur die individuelle Versorgung und das Verständnis von Schlafstörungen verbessern, sondern auch die Effizienz des Gesundheitswesens insgesamt steigern werden. Durch die Nutzung von Sensoren in Smartphones oder tragbaren Geräten wie Smartwatches können detaillierte Daten über Schlafzyklen, Herzfrequenz und Bewegungen während der Nacht gesammelt werden. Die zukünftige Entwicklung dieser Technologie wird noch präzisere personalisierte Schlafprofile ermöglichen, die nicht nur zur Selbsterkenntnis, sondern auch als Grundlage für maßgeschneiderte Behandlungspläne dienen können.

Die Zukunft der Schlafmedizin wird auch durch erweiterte therapeutische Ansätze geprägt sein, die über herkömmliche Medikationen hinausgehen. Apps können Zugang zu bewährten Therapien wie der kognitiven Verhaltenstherapie bieten, diese über komplexe KI-Netzwerke auch zunehmend personalisieren und durch immersive Technologien wie Virtual Reality (VR) anreichern, was letztlich in eine erhöhte Patientenmotivation und -bindung münden sollte.

Durch die Nutzung von Schlaf-Apps wird digitale Schlafmedizin für Schlafstörungen noch zugänglicher. Patient*innen können ihre Schlafdaten an Gesundheitsdienstleister senden und in virtuellen Konsultationen besprechen, was den Zugang zu spezialisierten Behandlungen insbesondere in ländlichen oder unterversorgten Regionen verbessert.

Applikationen haben das Potenzial, die Aufklärung über Schlafhygiene zu verbessern, indem sie den Nutzer*innen helfen, schlechte Gewohnheiten zu erkennen und positive Veränderungen einzuleiten. Automatisierte Erinnerungen und Informationsinhalte können Nutzer*innen unterstützen, fundierte Entscheidungen über ihren Schlaflebensstil zu treffen.

Die ständige Weiterentwicklung von Technologien bietet aufregende Perspektiven für eine personalisierte und präventive Gesundheitsversorgung im Bereich des Schlafes.

Zukünftige Herausforderungen werden darin bestehen, Datenschutz auf einem hohen Niveau zu gewährleisten und messgenaue Wearables und evidenzbasierte Therapieapplikationen von rein gewerblichen Produkten zu unterscheiden. Unterschiedliche Fachgesellschaften arbeiten daher an Richtlinien, wie derartige DiGA unabhängig geprüft werden könnten bzw. nach welchen Richtlinien sie ihre Messgenauigkeit und auch klinische Wirksamkeit nachweisen sollten. Die Genauigkeit gesammelter Daten muss zunehmend maximiert werden, während gleichzeitig eine einfache und ansprechende Nutzererfahrung sichergestellt werden muss, sodass der therapeutische Zweck nicht aus dem Auge verloren geht.

Wearables werden kontinuierlich weiterentwickelt und erreichen inzwischen eine bemerkenswerte Präzision. Nachdem ihre Leistungsfähigkeit sorgfältig validiert und ihre Grenzen klar aufgezeigt wurden, ist es an der Zeit, sie systematisch in die klinische Praxis zu integrieren. Es empfiehlt sich daher für Schlafmediziner:innen, bereits jetzt den Blick weit nach vorn zu richten und sich auf die revolutionären Veränderungen vorzubereiten, die Wearables in die klinische Schlafmedizin bringen werden.