Digitalisierung im Gesundheitswesen: „Verflucht viel Luft nach oben“

Hautkrebs über eine App erkennen oder per Videocall mit dem Hausarzt bzw. der Hausärztin sprechen – digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) machen in der Regelversorgung schon heute vieles ohne volle Wartezimmer und für Patient:innen von zu Hause aus möglich. In Deutschland können bereits webbasierte Programme und Apps für Smartphones und Tablets von Ärzt:innen verschrieben werden. Basis dafür ist das seit November 2019 bestehende Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG), das durch Digitalisierung und Innovation eine bessere Gesundheitsversorgung anstrebt. Dadurch können DiGA – vorausgesetzt, das deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat sie geprüft und freigegeben – verordnet werden.

In Österreich gibt es kein solches Gesetz. Unternehmen und Start-ups finden mit ihren Anwendungen nur schwer den Weg ins System, in den Ordinationen scheitert es oft schon an fehlenden Lesegeräten für die e-card.

Ungenutzte Daten und liegen gelassenes Geld

Höchste Zeit, etwas zu ändern, erklärte der Wiener Standortanwalt und ehemalige Hauptverbandsvorsitzende Alexander Biach bei einer Diskussionsveranstaltung in der Wiener Wirtschaftskammer zum Thema digitale Gesundheitsanwendung und Gesundheitsdaten. Potenzial gäbe es in Österreich allemal: Beim digitalen Impfpass hat man 166 Millionen Abrufe seit dessen Einführung registriert, das ELGA-Portal verzeichnet 365.000 Abrufe pro Monat – das sei ausbaufähig, aber es zeigt, dass es bereits viele Daten gibt. Wenn man diese pseudonymisiert und kombiniert, könnte man viel „menschliches Leid lindern“. Man müsse den „Rohstoff Daten“ für die Gesundheit nutzen – der Wiener Gesundheitsverbund (WiGev) sowie die Anwendung „Alles gurgelt“ machen es vor, das sei aber noch nicht genug. „Wir lassen viel Geld liegen“, sagt Biach und verweist auf eine von der Wirtschaftskammer Wien in Auftrag gegebene Studie.

Seit es das Digitale-Versorgung-Gesetz gibt, zahlen in Deutschland die Kassen für geprüfte und freigegebene DiGA. Natalie Gladkov vom Bundesverband für Medizintechnologie (BVMed) Berlin verteidigt die Kassenfinanzierung. Die Angst vor „explodierenden Kosten“ hätte sich in Deutschland nicht bewahrheitet. Die Kosten lagen 2021 im Promillebereich. Sie verstehe das Zögern der Kassen in Österreich; um erfolgreich zu sein, brauche es aber eine gute Zusammenarbeit – auch bei der Sammlung von Gesundheitsdaten.

Der dritte Vizepräsident der Ärztekammer Wien, Dr. Stefan Konrad, ist zuversichtlich. Vor allem die junge Generation sei offen für eine Digitalisierung, gerade bei der Nachsorge wären Apps und tragbare Geräte „ein Benefit“. Auf die Ärzt:innen, die noch skeptisch wären, müsse man aktiv zugehen, um ihnen DiGA schmackhaft zu machen. Die Ärztekammer werde sich auf jeden Fall nicht gegen digitale Anwendungen und Digitalisierung wehren, verspricht Konrad. Eine aktuelle Umfrage des Nachrichtenkanals RELATUS-MED unter Ärzt:innen zeigte, dass 50,1% die Digitalisierung als Chance sehen, 28,1% aber als Risiko. Der Rest gibt sich unentschieden. 71,9% der Ärzt:innen fürchten, dass Versicherungen Patient:innen kontrollieren wollen, 65,6% fürchten Datenmissbrauch.

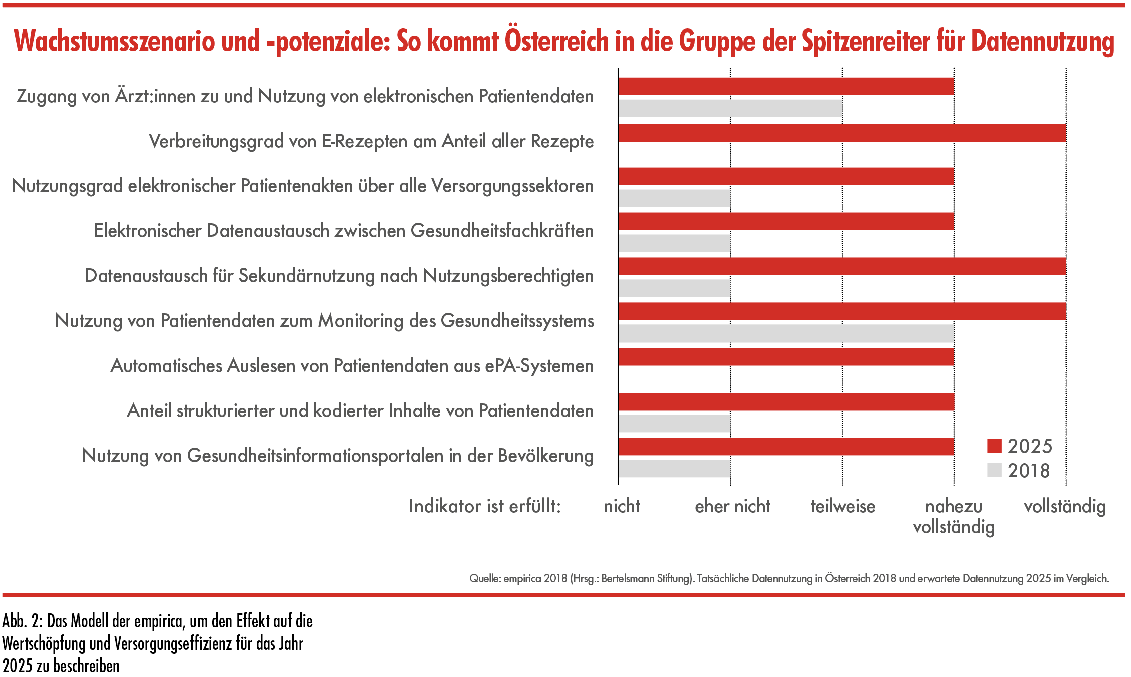

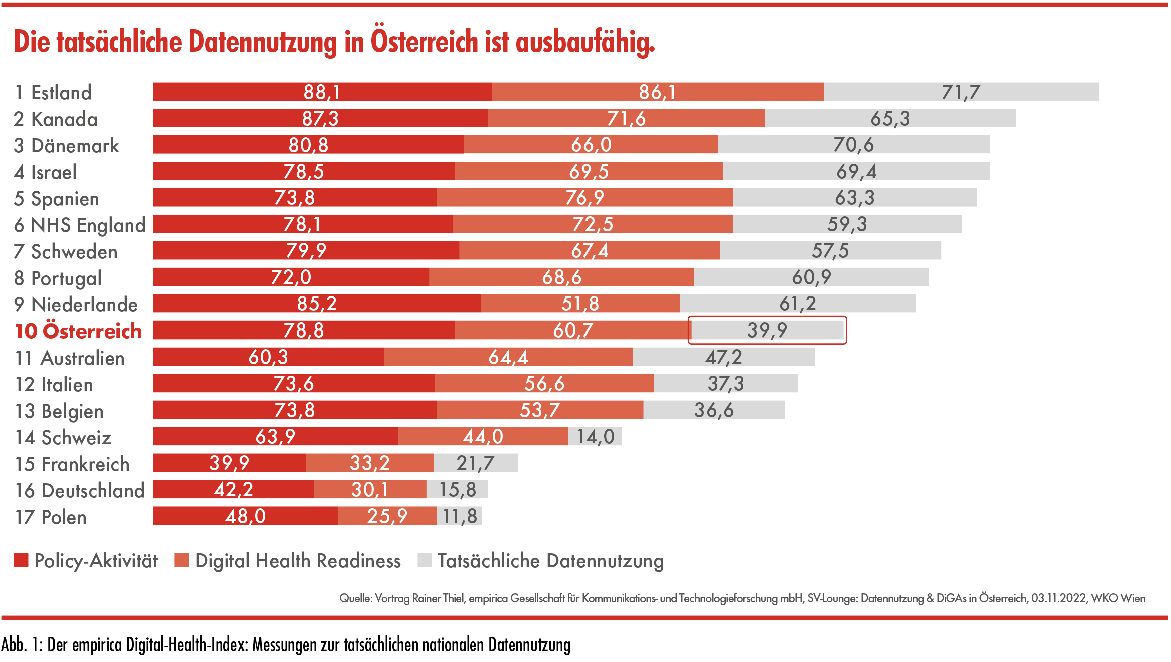

Unter der Leitung von Rainer Thiel der empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH wurden die wirtschaftlichen Auswirkungen von Datennutzung im Gesundheitsbereich in der EU untersucht. Das Ergebnis: Staaten wie Finnland und Estland, wo die Nutzung und eine gute Vernetzung von Gesundheitsdaten bereits fixer Bestandteil des Versorgungssystems sind (Abb. 1), haben ein erhöhtes Einsparungs- sowie Wertschöpfungspotenzial. Genauer gesagt: In Österreich gäbe es ein Einsparungspotenzial von 4,7 Mrd. Euro (das sind knapp 9% der gesamten Gesundheitsausgaben; Anm.) und eine direkte Wertschöpfung von 132 Mio. Euro pro Jahr – mit der indirekten Wertschöpfung käme man auf rund 200 Mio. Euro. „Je mehr Daten ich nutze, desto mehr Wertschöpfung sehe ich. Die Gründe sind natürlich komplex, aber die Zusammenhänge sind eindeutig. Darüber hinaus sieht man auch eine verkürzte durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Krankenhaus, eine gestiegene Teilnahme an innovativen Forschungstätigkeiten auf EU-Ebene und mehr Gründungen von Unternehmen“, fasst Thiel die Ergebnisse der Studie zusammen. Letzteres lässt sich möglicherweise durch die positive Einstellung gegenüber der Datennutzung in diesen Ländern erklären. Damit Österreich Gesundheitsdaten erfolgreich nutzen könne, empfiehlt der Experte einen „progressiven Rechtsrahmen“ sowie eine „Daten-, Digitalisierungs- und KI-Strategie“ (Abb. 2). Es brauche standardisierte, strukturierte Daten und Zugriffsrechte auf Routinedaten für die Industrie – hier könnte die Einführung eines Datentreuhänders bzw. einer Datentreuhänderin helfen.

Risikokapital als mögliche Lösung

Die Verantwortung für die Finanzierung von digitalen Gesundheitsanwendungen sieht Standortanwalt Biach bei den Sozialversicherungsträgern. „Digitale Anwendungen sind und müssen Aufgabe der Sozialversicherungen sein“, ist er überzeugt.

Bernhard Wurzer, Generaldirektor der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), betont den Willen der ÖGK, die Digitalisierung voranzutreiben. Bis 2030 wolle man der modernste Krankenversicherungsträger Europas sein. Als ÖGK sitze man auf einem „großen Datenschatz“, den man aber nicht nutzen könne. Wurzer sieht außerdem das Problem darin, dass es für Unternehmen und Start-ups in Österreich derzeit sehr schwierig sei, ins System zu kommen. „Digitale Gesundheitsanwendungen sind und werden Teil der Gesundheitsversorgung sein“, so der ÖGK-Generaldirektor. Die Frage sei, wie man den Unternehmen helfen könne, ihren Weg ins Gesundheitssystem zu finden. Er könne sich den Einsatz von Risikokapital sowie eines Innovationstopfes vorstellen – das müssten sich die Sozialversicherungsträger gemeinsam überlegen. Für Wurzer wäre es also kein Refundierungssystem, sondern es ginge um Einzelvergaben.

Gegen Datensilos, für mehr Zusammenarbeit

Ein erster wichtiger Schritt war laut Julia Schuster von Statistik Austria die Einführung des Austrian Micro Data Center (AMDC) im Juli dieses Jahres. Österreich hätte das Problem, dass es zu viele „Datensilos“ gibt. Auch sie setzt sich für mehr Zusammenarbeit und mehr Ressourcen ein und wird dabei von Johannes Pleiner-Duxneuner, Medical Director bei Roche Austria, unterstützt. Er fordert, dass das AMDC möglichst schnell und gründlich gefüllt wird. Es brauche rechtliche Rahmenbedingungen, um die erfolgreiche Nutzung von Gesundheitsdaten in Österreich voranzutreiben. Außerdem müsse man sich das Vertrauen der Bürger:innen aktiv erarbeiten.

Ohne Digitalisierung keine Apps

Ein Dämpfer kommt vom Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ): „Für ein digitales Gesundheitssystem fehlt es in Österreich derzeit ganz einfach noch am Fundament. Wir sind nicht in der Lage, auf gleicher Basis zu arbeiten“, ärgert sich Hacker. Es sei „absurd“, dass hierzulande Gesundheitsdaten teilweise nicht einmal vom Labor ins Spital überliefert würden, befindet der Gesundheitsstadtrat. In Wien versuche man derzeit, die Klinikstrukturen zu modernisieren. Die Grundordnung der Spitäler wurde gerade festgelegt, es laufe ein „intensives Bauprogramm“ – Vorbild sei vor allem die Klinik Floridsdorf. Die Anwendung von Apps und Webprogrammen im Gesundheitswesen fände er super, es fehle aber ganz einfach an einer gleichen Ausgangslage. Hacker verweist dabei auf eine vor Kurzem veröffentliche Aussendung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), wonach von 10.000 Wahlarztpraxen nur 460 eine e-card-Anbindung hätten. „Die Nutzung von ELGA, des E-Rezeptes, einer für Patient:innen transparenten Online-Abrechnung, bei der ersichtlich ist, welche Wahlarztleistung eine erstattbare Kassenleistung und welche eine reine Privatleistung (Homöopathie, Bioresonanz usw.) ist, muss für Wahlärzt:innen Standard werden“, fordert ÖGK-

Obmann Andreas Huss in besagter Aussendung. Auch Hacker sieht Handlungsbedarf: „Bei der Digitalisierung im österreichischen Gesundheitswesen gibt es verflucht viel Luft nach oben“, unterstreicht der Stadtrat und erwähnt in diesem Zusammenhang vor allem den niedergelassenen Bereich.

In einer Sache waren sich alle Diskussionsteilnehmer:innen einig: Das Wichtigste sei das Wohl der Patient:innen und Angehörigen. Der Wille der Stakeholder sei da und man glaube nicht, dass man in 20 Jahren noch einmal dieselbe Diskussion führen werde. Hacker: „Was es jetzt braucht, ist politischer Mut und das Durchsetzen einheitlicher Strukturen.“ Von den Menschen aus Medizintechnologie, Forschung und Wirtschaft fordert er, dass sie ihre Anliegen bei Politik, Sozialversicherungen und der Ärztekammer konsequent einfordern.