Darm-Mikrobiom: Neue Erkenntnisse aus der Forschung

© Anatomy Insider – stock.adobe.com

© Anatomy Insider – stock.adobe.com Forschende aus Graz, Norwich (UK) und Wien ergründen die Signalübertragung von Archaeen, früher auch „Urbakterien“ genannt. Das eröffnet neue Therapiemöglichkeiten.

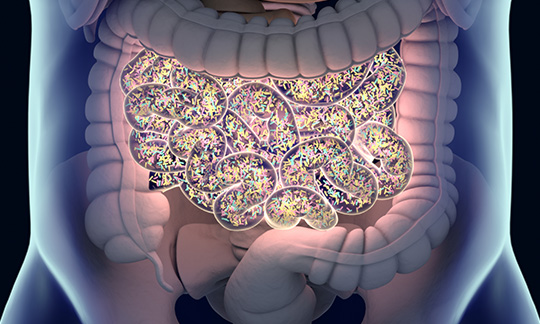

Das Zusammenspiel der Mikroorganismen auf und in unserem Körper ist hochkomplex. Wird das feine mikrobielle Gleichgewicht gestört, können unliebsame Krankheitserreger leichter die Oberhand gewinnen. Forschende weltweit untersuchen daher intensiv die Interaktionen von Mikroorganismen mit ihren „Nachbarn“, dem Wirtslebewesen sowie ihre Beteiligung an zentralen Lebensprozessen. An der MedUni Graz will das Team um Christine Moissl-Eichinger vom Diagnostik- und Forschungsinstitut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin herausfinden, welche Rolle die Archaeen, früher auch „Urbakterien“ genannt, für unsere Gesundheit spielen.

Auf ihrer Zellmembran können Archaeen kleine kugelförmige Partikel – sogenannte Vesikel – ausbilden. Damit können sie biologische Informationen übermitteln: untereinander, mit anderen Darmbakterien und mit dem Wirt, dem Menschen. Forschende aus Graz, Norwich (UK) und Wien haben dies untersucht. Archaeen sind eine erst in den 1970er-Jahren entdeckte Domäne von urzeitlichen Einzellern ohne Zellkern, die verschiedene Anpassungsstrategien an extreme Bedingungen entwickelt haben. Sie sind in Bezug auf den menschlichen Organismus bisher eher wenig beachtet worden.

Unter dem Mikroskop sehen Archaeen ähnlich wie Bakterien aus, aber sie unterscheiden sich in vielen grundlegenden Aspekten: etwa in ihrer Zellmembran, in Stoffwechselwegen und genetischen Eigenschaften. Ursprünglich entdeckte man Archaeen vor allem in extremen Lebensräumen wie heißen Quellen oder Salzseen, doch inzwischen ist klar: Auch der menschliche Körper, insbesondere der Darm, wird von ihnen besiedelt.

Die im menschlichen Darm häufigsten Archaeen sind methanbildend. In der sauerstoffarmen Umgebung des Darms dürften Archaeen der Gattung Methanobrevibacter die dort lebenden Bakterien in ihrer Stoffwechselaktivität unterstützen und deren Stoffwechselprozesse effizienter machen. Das Grazer Team hat erst jüngst wieder zwei besondere Vertreter dieser Gattung aus dem Darm isoliert und zeigt laufend, dass die Welt der Archaeen im menschlichen Darm komplexer ist als bisher angenommen.

Nun haben die Wissenschafter:innen untersucht, wie ihre Signalübertragung funktioniert. „Wir konnten zeigen, dass auch Darm-Archaeen aktiv extrazelluläre Vesikel bilden, mit denen sie ihre Umgebung beeinflussen“, erklärte Viktoria Weinberger aus dem Grazer Team. Die Grazer Forschenden haben gemeinsam mit Forschenden aus Norwich (UK) und Wien nun erstmals die Zusammensetzung extrazellulärer Vesikel von vier unterschiedlichen Darm-Archaeen detailliert untersucht.

Diese Vesikel zeigten neben einer Vielzahl besonderer Proteine auch interessante Metabolite wie etwa die freien Aminosäuren Glutamat und Aspartat, die als sogenannte Neurotransmitter bekannt sind. „Es könnte durchaus sein, dass diese Archaeen uns aktiv Signale senden – etwa über abrupte Veränderungen im Darmmilieu“, so Moissl-Eichinger. Es zeigte sich auch, dass die Vesikel in Abhängigkeit von ihrer Konzentration und abhängig von der jeweiligen Archaeenspezies oder -stamm eine Zytokinausschüttung in Epithel- und Immunzellen auslösen. Besonders spannend sei die Frage, wie diese Vesikel mit dem Immunsystem interagieren – und ob sie sich therapeutisch nutzen lassen, „etwa als Trägersystem für Impfstoffe oder Medikamente“, so Moissl-Eichinger. Jedenfalls würden die bisherigen Ergebnisse wichtige Hinweise darauf liefern, dass auch Archaeen aktiv in die molekularen Kommunikationsprozesse im Darm eingreifen, hob die Grazer Professorin für interaktive Mikrobiomforschung und Letztautorin der jüngsten Publikation hervor. Im Juni wurde Moissl-Eichinger ein ERC Advanced Grant des Europäischen Forschungsrates zugesprochen. Für ihr Projekt „Archmeth“ wird sie in den kommenden fünf Jahren mit 2,5 Millionen Euro gefördert. (red)

Service: Publikation