Pharmakoökonomie und altersgerechte Medizin im Brennpunkt

Welche Medizin können, wollen, müssen wir uns leisten?

Geht es um die Finanzierung der medizinischen Leistungen in Österreich, dann ist das meistgehörte und meistgelesene Schlagwort „sparen“. Diesen Ansatz hält Univ.-Doz. Dr. Ernst Agneter, MBA, für falsch: „In Österreich als einem der reichsten Länder der EU ist leistbare Medizin jene Medizin, die von der Politik als solche definiert wird. Und wir sollten uns eine gute Medizin leisten.“ Die Bedürfnispyramide in unserer Gesellschaft habe jedoch nicht mit der sozialen Entwicklung Schritt gehalten. „Der Umgang mit Schwachen und Kranken bedarf einer Meinungsbildung. Die Politik betreibt Meinungsbildung aber nur dort, wo sie eine Mehrheit hinter sich hat. Daher sind Gesundheitsthemen nicht mehrheitsfähig“, bedauerte Agneter.

Das Maß des Notwendigen: Eine von den Krankenkassen finanzierte Krankenbehandlung muss nach einer sehr alten Definition „ausreichend und zweckmäßig sein und darf das Maß des Notwendigen nicht überschreiten“ – eine auf den ersten Blick vernünftig erscheinende Definition. Was aber ist „ausreichend und zweckmäßig“? Agneter kritisierte unter anderem, dass es auf Grund dieser Definition keinen Bonus für verbesserte Galeniken gebe, auch wenn diese die Compliance deutlich verbessern. Für retardierte Arzneiformen erhalten Pharmafirmen dennoch keinen höheren Preis. Denn nach Ansicht der Sozialversicherungen übersteige die optimierte Galenik das Maß des Notwendigen, so Agneter: „Hier sollte die Gesellschaft über eine andere Form der Auslegung nachdenken.“

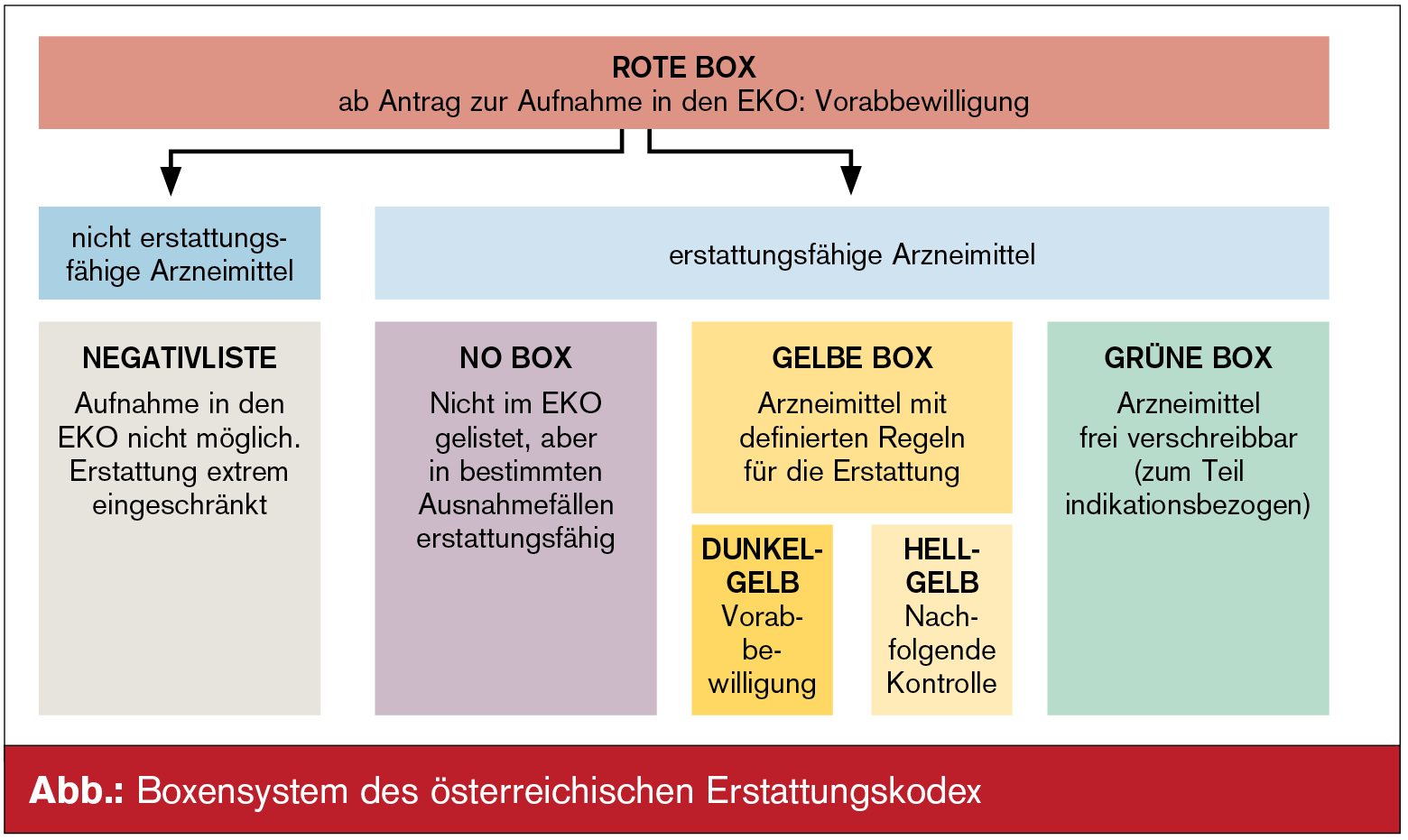

Wissenslücken beim Patienten und Arzt: In Österreich entscheiden Chefärzte, welche Medikamente erstattet werden und welche nicht. Da Einzelentscheidungen bei über 120 Mio. Verordnungen jährlich unmöglich wären, ist im Boxensystem des Erstattungskodex (EKO) geregelt, welche Medikamente ohne chefärztliche Genehmigung verordnet werden dürfen. Medikamenten aus der Grünen Box und aus der Hellgelben Box gelten als medizinisch sinnvoll und ökonomisch vertretbar (Abb.). Wie Agneter festhielt, ist es Ärzten prinzipiell auch möglich, Medikamente zu verordnen, die im Boxensystem nicht gelistet sind. Der Chefarzt muss allerdings davon überzeugt werden, die Kosten dafür zu übernehmen.“

Über die Aufnahme eines neuen Medikaments in den EKO entscheiden pharmakologische, medizinische/therapeutische und gesundheitsökonomische Kriterien, deren Bewertung durch die 21 Mitglieder umfassende Heilmittel-Evaluierungskommission erfolgt. Die Kommission setzt sich aus unabhängigen Vertretern der Wissenschaft, der Sozialversicherung, der Wirtschaftskammer, der Bundesarbeitskammer, der Apothekerkammer und der Ärztekammer zusammen – allerdings nicht in Parität. „Aufgrund ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit können die Vertreter der Sozialversicherung niemals überstimmt werden“, erläuterte Agneter.

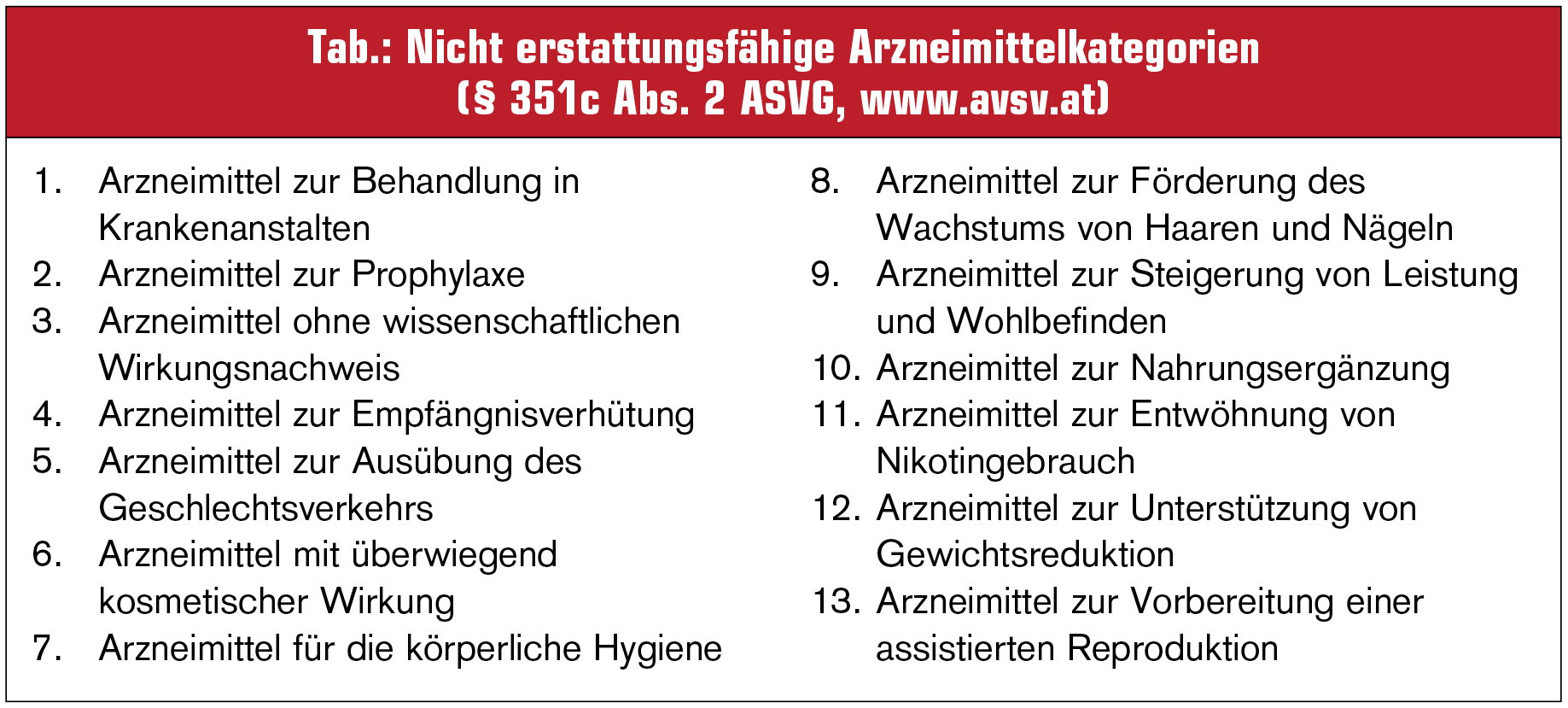

Medikamente zur Behandlung in Krankenanstalten nicht erstattungsfähig: Einige Arzneimittelgruppen sind von vornherein nicht erstattungsfähig. Dazu zählen unter anderem Arzneimittel für die körperliche Hygiene und auch jene zur Förderung des Haar- und Nagelwachstums (Tab.) – so weit, so nachvollziehbar. Als nicht erstattungsfähige Arzneimittel gelten aber auch Medikamente zur Behandlung in Krankenanstalten – konkret jene, deren Absatz zu über 50 % in Spitälern erfolgt, was Agneter für völlig unverständlich hält. Und dies nicht nur, weil Politiker immer wieder von der notwendigen Forcierung der ambulanten Betreuung sprechen. Es könne auch nicht sein, dass jeder Einzelne zwar einen Vertrag mit der Sozialversicherung habe, der Anspruch auf ein Medikament aber davon abhänge, wo die anderen Versicherten behandelt werden. Agneter gab seiner Verwunderung darüber Ausdruck, dass dieser Widerspruch bisher ohne Widerstand akzeptiert wird.

Kaum neue Medikamente für Österreichs Patienten: In Hinblick auf die zukünftige Verfügbarkeit innovativer Medikamente zeichnete Agneter ein düsteres Bild – vor allem aufgrund der Preisgestaltung. Denn der Preis für ein Arzneimittel orientiert sich am Preis der Vergleichsprodukte und dem zusätzlichen Patientennutzen. Fehlt dieser, wie bei einem Generikum, dann muss dieses kostengünstiger sein. Der Preis des ersten Generikums liegt etwa bei der Hälfte des Originalpräparats, beim zweiten Generikum sinkt der Preis um weitere mindestens 15 %, beim dritten um weitere 10 % – man landet bei 60 % des Originalpreises oder darunter. Wie Agneter ausführte, ist das ein großes Problem für die Einführung von Innovationen: „Innovationen müssen einen zusätzlichen Nutzen gegenüber dem günstigsten Medikament nachweisen. Atorvastatin wird demnächst generisch, der Preis dürfte bei minus 70 % der Originalsubstanz liegen. Für ein neues Statin kann, selbst wenn ein überzeugender Vorteil gezeigt werden könnte, ein Preis von nur plus 10 % gegenüber dem Generikum erzielt werden. Daher wird es in Österreich keinen neuen Cholesterinsenker mehr geben – und auch keinen neuen Blutdrucksenker.“ Österreich befindet sich bezüglich der Medikamentenpreise zudem immer in der Verliererhälfte Europas. Denn hierzulande darf der erstattete Arzneimittelpreis per Gesetz den EU-Durchschnitt nicht übersteigen. Da Österreich für viele Länder Referenzland ist, wird der Preis zum „moving target“ und sinkt, wenn Österreich den Preis senkt. Aktuell belaufen sich die Kosten pro erstattete Verordnung in Österreich auf 22,05 Euro, in der Regel sind dies Monatspackungen – beeindruckend wenig im Vergleich zum Preis für eine „Monatsration“ Zigaretten.

Kriterium „wesentlicher zusätzlicher Nutzen“: Ein höherer Preis kann potenziell für Innovationen mit „wesentlichem zusätzlichem Nutzen“ erzielt werden. Der Nachweis dessen ist dort möglich, wo ein Effekt auf harte Endpunkte gezeigt werden kann – allen voran auf die Mortalität. Wie Agneter erläuterte, sind zum Zeitpunkt der Zulassung aber für die wenigsten Medikamente Mortalitätsdaten verfügbar. Oft werden diese erst publiziert, wenn die Substanz generisch wird, wie dies bei Simvastatin der Fall war. Zudem sei, wie Agneter betonte, der Effekt bestimmter Arzneimittel in Studien nur anhand von Surrogatparametern nachweisbar. Aus diesem Grund ist es beispielsweise unmöglich, den wesentlichen zusätzlichen Nutzen eines Antidiabetikums nachzuweisen, das in Studien in erster Linie an der HbA1c-Senkung gemessen wird. „Das ist der Grund dafür, dass Österreich neben Polen und Portugal eines der nur drei europäischen Länder ist, in denen GLP-1-Agonisten nicht erstattet werden“, berichtete Agneter.

Die Pharmaindustrie hat auf diese Entwicklungen reagiert und investiert zunehmend in die Karzinomforschung, da hier Mortalitätsdaten rasch generiert werden können. In anderen Bereichen findet kaum pharmazeutische Forschung mehr statt. So werden beispielsweise keine neuen Antibiotika mehr entwickelt, obwohl der Bedarf aufgrund der Resistenzlage hoch ist. „Die erzielbaren Preise sind so gering, das sich die Forschung nicht mehr lohnt“, stellte Agneter fest und fügte hinzu: „Für die Zulassung sind placebokontrollierte Studien notwendig. Mit diesen kann aber kein zusätzlicher Nutzen nachgewiesen werden.“

Agneters abschließende Forderung: „Das bestehende Preisbildungssystem sollte unbedingt überdacht werden, wenn das Gesundheitssystem auch im Jahr 2020 noch funktionieren soll.“

Mehr Geriater für Österreich

Ein weiteres Gebiet, auf dem ein rasches Umdenken notwendig ist, ist die Betreuung alter Patienten. Wie Univ.-Prof. Dr. Regina Roller-Wirnsberger anschaulich erläuterte, werden in Zukunft in allen Gebieten der Medizin Geriater benötigt, die sich intensiv mit den speziellen Bedürfnissen alter Menschen beschäftigen.

Das Prinzip der Evidence-based Medicine scheitert in der Geriatrie vielfach an der Tatsache, dass alte Menschen aus Studien weitgehend ausgeschlossen sind. Das erhöht die diagnostische und therapeutische Unsicherheit im Gegensatz zu jüngeren Patienten deutlich. „In der Praxis müssen Ärzte immer abwägen, was die Studienergebnisse für den konkreten Patienten bedeuten“, sagte Roller-Wirnsberger. „In die ,Evidence-based Praxis‘ fließen neben Evidenz die Werte von Patienten und Gesellschaft genauso ein wie klinische Aspekte sowie Bevölkerungs- und Gesundheitsaspekte, und letztendlich steht sie auch unter politischem Einfluss“, hielt Roller-Wirnsberger fest: „Das alles unter einen Hut zu bringen ist die Kunst der Praxis.“

Die geriatrischen Herausforderungen sind vielfältig. Im Alter ist nicht nur die physiologische Reserve verändert, auch Multimorbidität und Polypharmazie machen die Situation komplex. Vielfach ist die Präsentation der Symptome unspezifischer als bei jüngeren Patienten und es muss mit einem raschen Verlust der Funktionalität und hohen Komplikationsraten gerechnet werden – sowohl hinsichtlich Erkrankungen als auch hinsichtlich Interventionen. „Hinzu kommt, dass unsere Gesundheitsstrukturen auf die Akutbetreuung ausgerichtet ist und keinen Platz für ,Chronic Care Management‘ bietet“, kritisierte Roller-Wirnsberger.

Sie hielt fest: „Unsere Aufgabe als Ärztinnen und Ärzte umfasst einerseits die Betreuung unserer individuellen Patienten mit ihren individuellen Bedürfnissen, und dies möglichst evidenzbasiert. Ist noch keine Evidenz vorhanden, sollte die Therapie einem anerkannten Konsensus eines Experten-Panels folgen. Darüber hinaus haben wir auch eine politische Aufgabe: die Prägung des Bildes des Alters. Das müssen wir gemeinsam machen, um erfolgreich zu sein. Die Fachgesellschaft für Geriatrie und Gerontologie bietet sich hier als Forschungs- und Kooperationspartner an.“