Nachsorge als Vorsorge

Die Gesundheitszentren der ÖGK sind als klassische Polikliniken anzusehen, die eine Nachbetreuung ermöglichen und hämatologische Zentren entlasten.

Strukturierte Nachsorge hämatologischer Neoplasien

Bei vielen hämatologischen Krebserkrankungen ist die strukturierte Nachsorge auch nach Abschluss der Primärtherapie ein zentraler Bestandteil der Versorgung. Durch den Aufbau unseres Hämatologieverbundes in Wien haben wir die Möglichkeit, speziell in der hämatologischen Nachsorge unsere Patient:innen nach Abschluss der Behandlung extramural zu betreuen und auch diverse Zentren in Wien zu unterstützen. Gerade extramural können mit einem Zentrum assoziierte Hämatolog:innen die Qualität der Nachsorge verbessern und immer noch häufig durchgeführte radiologische und laborchemische Untersuchungen vermeiden und diese sowohl den Patient:innen als auch den Stakeholder:innen ersparen.

Ein weiterer wichtiger Bereich sind Patient:innen mit indolenten hämatologischen Erkrankungen, die langjährig ohne Therapie auskommen und erst bei Behandlungsindikation an die zuständigen Zentren zugewiesen werden müssen. Dies entspricht zwar nicht dem klassischem Nachsorgeprofil, aber ist ebenso Bestandteil der extramuralen Betreuung. Auch ist zu erwähnen, dass orale Therapien, sei es in der Behandlung von aktiven Erkrankungen oder als Erhaltungstherapien bei Remission, in unserem Versorgungsnetz gut durchgeführt werden können.

Ein Vorteil der Nachsorge durch Polikliniken der ÖGK im Rahmen des Hämatologieverbundes ist zudem, dass auch allgemeine internistische Probleme, wie etwa Langzeitfolgen von Therapien oder hinzukommende Komorbiditäten, sehr gut vor Ort betreut werden können. Speziell endokrinologische oder kardiovaskuläre Probleme sowie spät auftretende Toxizitäten und Fatigue werden somit interdisziplinär, rasch und effizient vor Ort versorgt.

IONA – die Interdisziplinäre Onkologische Nachsorge-Ambulanz

Wir versorgen seit 2020 erfolgreich Erwachsene, bei denen im Kindes- und Jugendalter Krebs diagnostiziert wurde und die im St.-Anna-Kinderspital oder in der Kinder- und Jugendklinik des AKH behandelt wurden und sich in stabiler Remission befinden. Diese können im Erwachsenenalter nicht ihr ganzes Leben lang „auf Kindersesseln“ sitzen. Um für diese Patient:innen eine langfristige umfassende Betreuung zu ermöglichen, wurde in Kooperation mit der ÖGK, der Stadt Wien und der Kinder-Krebs-Hilfe die erste Nachsorgeambulanz in Ostösterreich aufgebaut. Durch die Interdisziplinäre Onkologische Nachsorge-Ambulanz (IONA) im Gesundheitszentrum Mariahilf konnte somit in Zusammenarbeit mit dem St.-Anna-Kinderspital und der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde des AKH die Nachsorge der Betroffenen trotz der widrigen Umstände (Beginn der COVID-19-Pandemie) etabliert werden.

Die betreuten Patient:innen erhalten durch Mediziner:innen, Psycholog:innen, Sozialdienste und Case Management eine strukturierte, altersgerechte und interdisziplinäre Langzeitnachsorge. Der Fokus liegt dabei nicht allein auf der medizinischen Kontrolle, sondern darüber hinaus auch auf psychosozialer Stabilisierung. Diese sinnvoll vernetzte, extramurale Einheit erlaubt uns eine dichte und multiprofessionelle Nachsorge dieser Patientengruppe.

Welche Patient:innen kommen zur IONA?

Insgesamt betreut die IONA seit 2020 aktuell 709 Patient:innen, mit einem jährlichen Zuwachs von über 100 Neuzugängen. Die Zuweisung erfolgt dabei zum Großteil durch das St.-Anna-Kinderspital (n = 406) und durch die Neuroonkologie der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Wien (n=197).

Was sind die Grunderkrankungen der zugewiesenen Patient:innen?

Bei knapp der Hälfte der zugewiesenen Patient:innen besteht eine hämatologische Grunderkrankung, z.B. Leukämien oder MDS. Eine weitere große Gruppe machen mit etwa 27 % der Patient:innen Tumoren des zentralen Nervensystems aus.

Unter welchen Langzeitfolgen bzw. Komorbiditäten leiden die Patient:innen?

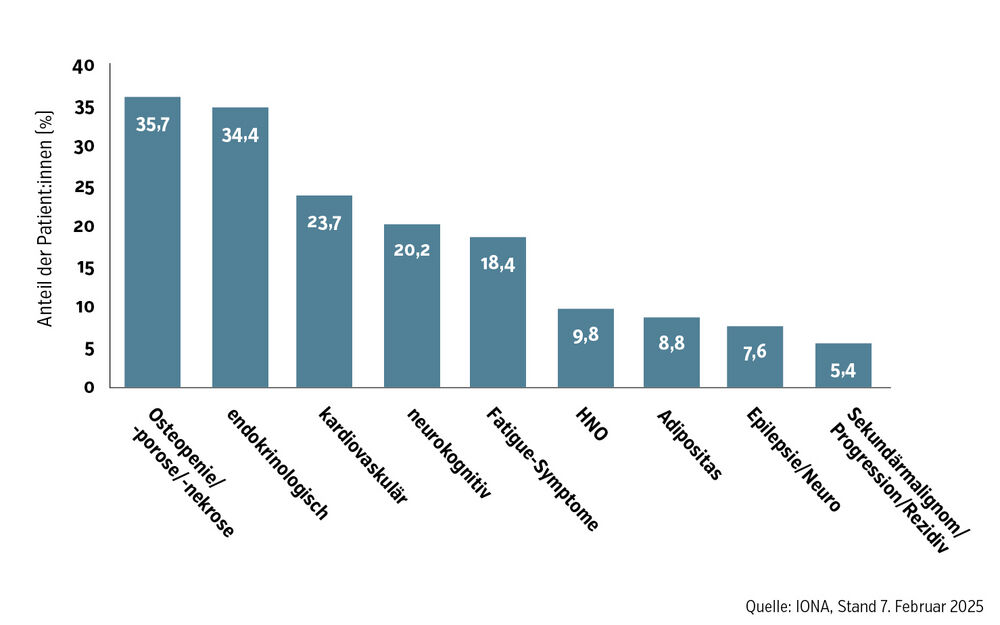

Hinsichtlich der Langzeitfolgen treten bei etwa 36 % der betreuten IONA-Patient:innen Probleme wie Osteopenie oder Osteoporose auf (Abb.).

Abb.: Langzeitfolgen und Komorbiditäten von n = 684 IONA-Patient:innen, Angaben in % der Patient:innen

In weiterer Folge sind, in absteigender Häufigkeit, oft die endokrinologischen (34 %), kardiovaskulären (24 %) oder neurokognitiven (20 %) Funktionseinheiten betroffen. Bemerkenswert ist, dass viele Patient:innen (18 %) zudem an Fatigue-Symptomen leiden. Gerade hier ist es wichtig, den Betroffenen bezüglich Spätkomplikationen zu helfen. Zusätzlich ist es für uns hilfreich, wertvolle Erfahrungen hinsichtlich der Spätfolgen von erfolgreichen Therapien zu sammeln und zu bewerten. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer lebenslangen Nachsorge mit interdisziplinärem Ansatz.

Welche Betreuung nehmen die Patient:innen in Anspruch?

Basierend auf den neuesten Daten (Stand 29. April 2025) nehmen alle 709 Patient:innen eine medizinische Betreuung in Anspruch. Der überwiegende Anteil (n = 659) ist zudem in psychologischer Betreuung. Des Weiteren werden 192 unserer Patient:innen von Sozialarbeiter:innen unterstützt. Dies betrifft klassische Probleme wie Arbeitsplatzsuche, Unterstützung bei behördlichen Anträgen oder die Wohnungssuche. Um weitere eventuelle therapiebedingte Spätfolgen zu erfassen und diese Patient:innen zu unterstützen, wurden 97 Betroffene neurodiagnostisch betreut. Diese multiprofessionelle Versorgung trägt dazu bei, dass die Betroffenen nach ihrer Krebserkrankung nicht nur medizinisch stabilisiert, sondern auch psychosozial begleitet werden und so leichter den Weg zurück in den Alltag und das soziale Umfeld finden.

Wie viele Patient:innen sind zu erwarten?

Basierend auf den Daten, die durch die IONA jährlich erhoben werden, rechnen wir auch in den kommenden Jahren mit etwa 100 Neuzuweisungen pro Jahr. Der Großteil der Patient:innen (82 %) benötigt 1–2 Kontakte pro Jahr, während ein kleinerer Anteil von etwa 16 % eine intensivere Betreuung mit kürzeren Intervallen benötigt. Aufgrund der guten Inanspruchnahme und der positiven Resonanz auf das bestehende Angebot ist in Kooperation mit der Stadt Wien die Errichtung einer weiteren Ambulanz zur Nachsorge hämatoonkologischer Erkrankungen in Planung.

Fazit

Die onkologische Nachsorge führt bei niedergelassenen Kolleg:innen, aus Angst, spezielle Faktoren zu übersehen, oft zur Scheu, diese Patient:innen zu betreuen. Gerade Patient:innen mit vielseitigen Beschwerden, wie Fatigue oder späten Zahnproblemen infolge von Bestrahlung, können von unseren Ärzt:innen frühzeitig betreut werden. Zusammen mit der Stadt Wien planen wir daher in Zukunft die Weiterentwicklung dieses bewährten Modells, mit der IONA als Pilotprojekt.