Vaskulitis mit vielen Gesichtern

Die eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis (EGPA, früher Churg-Strauss-Syndrom) ist eine seltene Autoimmunerkrankung, bei der kleine bis mittelgroße Gefäße entzündet sind. Meistens entwickelt sie sich auf dem Boden eines allergischen Asthmas, in Kombination mit einer Eosinophilie – und kann bei verzögerter Diagnostik lebensbedrohlich verlaufen. Für Hausärzt:innen ist die frühe Erkennung entscheidend.

Leitsymptom: persistierende Eosinophilie

Die EGPA geht nahezu immer mit einer Eosinophilie > 1.000/μl einher. Meist bestehen seit Jahren ein allergisches Asthma bronchiale oder eine chronischeRhinosinusitis. Besonders verdächtig ist eine Kombination dieser Symptome mit:

- generalisierten Beschwerden (z. B. Fieber, Gewichtsverlust)

- neu aufgetretenen neurologischen Ausfällen (z. B. Mononeuritis multiplex)

- Hautveränderungen (z. B. palpable Purpura)

- untypischerHerzsymptomatik (z. B. Perikarderguss, Herzinsuffizienz).

Auch eine eosinophile Pneumonie (Milchglastrübungen im CT) oder Gastroenteritis können Manifestationen der Erkrankung sein.

Diagnostik: Der Schlüssel liegt im Muster

Da es keinen spezifischen Einzeltest für EGPA gibt, erfolgt die Diagnose anhand der klinischen Präsentation, Laborwerte und Biopsie. Wichtige Hinweise:

- Blutbild: Eosinophilie, ggf. Anämie, erhöhte IgE, Hypergammaglobulinämie

- ANCA (meist p-ANCA/MPO): bei ca. 40–60 % positiv

- Bildgebung Thorax: Milchglasverschattungen, Knotenbildungen, Kavernen, eosinophilenreiche Pleuraergüsse

- EKG, Echo, ggf. Herz-MRT: eosinophile Entzündung kann sämtliche Teile des Herzens betreffen (Perikarderguss, Klappeninsuffizienz, Herzinsuffizienz etc.)

- Urinstatus, Kreatinin: Hämaturie, Proteinurie, Kreatininerhöhung

- Biopsie: z. B. Haut oder Nerv vor Therapiebeginn (wenn möglich)

Individuelle Therapie nach Schweregrad

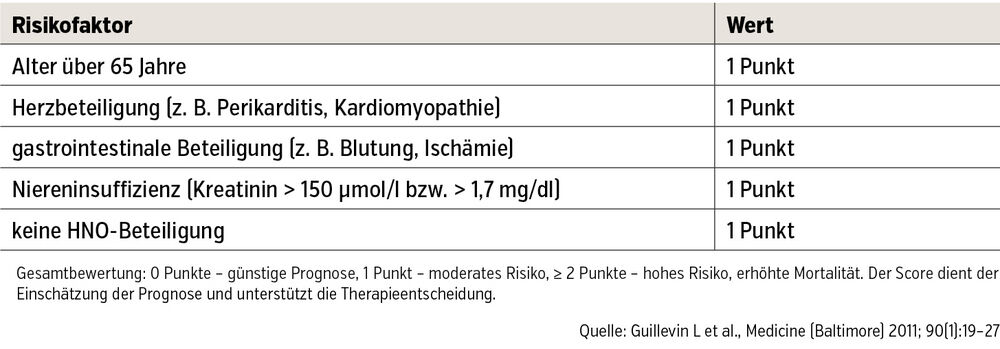

Die Behandlung wird in Induktions- und Erhaltungstherapie unterteilt. Zur Einschätzung des individuellen Risikos und der Prognose hat sich der Five Factor Score bewährt (Tab.).

- bei organ- oder lebensbedrohlicher Erkrankung: hochdosierte Glukokortikoide (z. B. Prednisolon 1 mg/kg KG oder i.v. Methylprednisolon) kombiniert mit Cyclophosphamid oder Rituximab

- bei nichtbedrohlichem Verlauf: Kombination aus Glukokortikoiden mit Mepolizumab (Anti-IL-5-Antikörper), Methotrexat, Azathioprin oder Mycophenolat-Mofetil

- Erhaltungstherapie: nach Erreichen der Remission niedrig dosierte Glukokortikoide und ein Immunmodulator (Methotrexat, Azathioprin, Mycophenolat-Mofetil oder Mepolizumab). Die Glukokortikoiddosis sollte schrittweise reduziert (nach 3 Monaten <10 mg Prednisolon/Tag) und möglichst innerhalb eines Jahres ganz ausgeschlichen werden.

- Langzeitmanagement: Eine langfristige Kontrolle dieser Patient:innen inklusive Monitoring der Eosinophilenzahlen ist wichtig, da es nicht selten zu Rückfällen kommt, die eine neuerliche Intensivierung der Therapie notwendig machen.

- Wichtig: Infektionsprophylaxe (z. B. Pneumokokken-, Influenza-, COVID-19-Impfung) sowie Pneumocystis-Prophylaxe bei intensiver Immunsuppression

Drastisch verbesserte Prognose

Mit den heute zur Verfügung stehenden Medikamenten hat sich die Prognose der EGPA dramatisch verbessert. Die ehemals 50%ige Mortalität innerhalb von 3 Monaten hat sich zu einer 70–90%igen 5-Jahres-Überlebensrate entwickelt. Nach wie vor kommt es jedoch leider zu Todesfällen aufgrund von Herzversagen, Hirnblutung, Nierenversagen, gastrointestinalen Blutungen sowie unbeherrschbarem Status asthmaticus.