Update Hyposensibilisierung

Seit die englischen Wissenschafter Leonard Noon und John Freeman im Jahr 1911 die erste Desensibilisierungstherapie des Heufiebers durchführten, blieb das Prinzip der allergenspezifischen Immuntherapie (AIT) im Wesentlichen unverändert: Durch kontinuierliche Verabreichung des Allergens wird Toleranz induziert. Seit damals hat sich die spezifische Immuntherapie IgE-vermittelter Allergien jedoch kontinuierlich weiterentwickelt. Die Allergene, die Verabreichungsformen und -intervalle, die verwendeten Adjuvanzien sowie allfällige Kontraindikationen, um nur einige zu nennen, unterliegen einem stetigen Wandel und spiegeln die intensive wissenschaftliche Forschung in dem Gebiet wider.

Anamnese und Diagnostik

Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung der AIT gibt es auch Dinge, die unverändert bleiben. Dazu gehört der erste Schritt der Diagnostik: die Anamnese. Es wird erhoben, ob die angegebenen Beschwerden einer IgE-vermittelten Allergie entsprechen, welcher Beschwerdezeitraum bzw. welche Trigger (Hymenopteren, Nahrungsmittel etc.) vorliegen, welche Therapien bisher eingesetzt wurden und wie erfolgreich sie waren. Erst dann erfolgt die weitere Diagnostik mittels Hauttests und des Nachweises spezifischer und rekombinanter IgE. Der Nachweis von IgE ohne dazu passende Beschwerden entspricht einer klinisch nicht relevanten Sensibilisierung, hier ist eine Therapie nicht indiziert.

Procedere der AIT

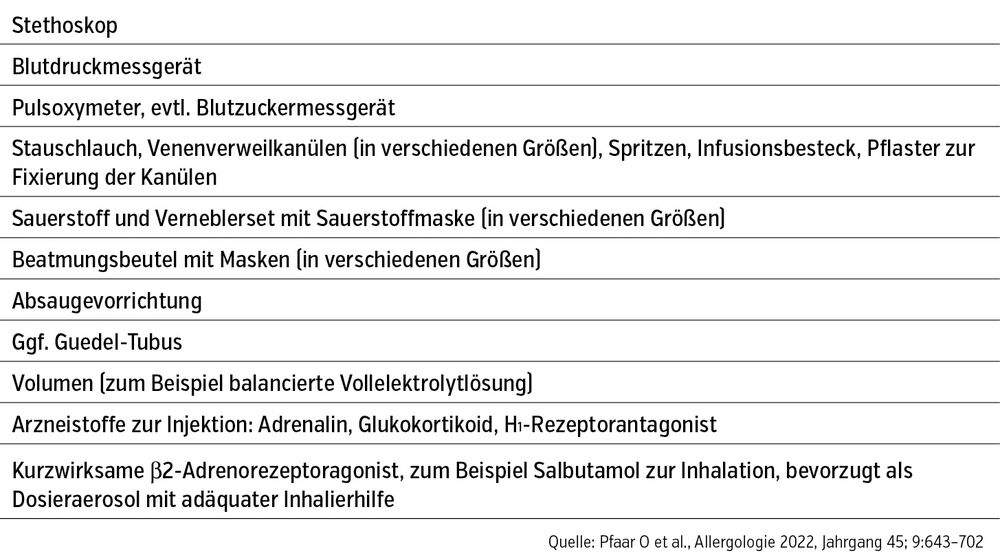

Häufig wird die AIT im niedergelassenen Bereich begonnen und/oder fortgeführt. Um einen möglichen allergischen Notfall sicher behandeln zu können, gibt es eine Empfehlung für die Notfallausstattung in der Ordination (Tab.).

Das Risiko allergischer Reaktion ist in den ersten 30 Minuten nach AIT-Gabe am höchsten, weshalb Patient:innen nach subkutaner Gabe zumindest für diesen Zeitraum überwacht werden sollen.

Auch die Ersteinnahme der sublingualen Immuntherapie (SLIT) erfolgt standardmäßig unter ärztlicher Aufsicht, die weiteren Einnahmen erfolgen zuhause. In den ersten drei Wochen sind enorale Nebenwirkungen (Jucken, Schwellungen) häufig, diese sind jedoch meist mild und selbstlimitierend. Zur Behandlung dieser Nebenwirkungen werden orale Antihistaminika eingesetzt; hilfreich ist es aber auch, beispielsweise 5 Minuten nach der Einnahme ein Eisstückchen unter die Zunge zu legen oder etwas Wasser zu trinken. Das Risiko für eine systemische anaphylaktische Reaktion ist geringer als bei subkutanen Präparaten.

Kaum Kontraindikationen vorhanden

Bei den möglichen Kontraindikationen für eine spezifische Immuntherapie zeigt sich eine zunehmende Lockerung. Betablocker (auch in lokaler Form, wie Ophthalmika) sind zwar teilweise nach wie vor in den Fachinformationen als Kontraindikation einer AIT angeführt, werden mittlerweile aber im Falle der Insektengiftallergie nur noch als relative Kontraindikation angesehen. Einige Autoimmunerkrankungen, wie z. B. eine gut eingestellte Autoimmunthyreoiditis (Hashimoto-Thyreoiditis), stellen keine absolute Kontraindikation für eine AIT dar, andere Autoimmunerkrankungen (multiple Sklerose, rheumatoide Arthritis, Morbus Crohn u. a.) bedürfen einer individuellen Abwägung unter Berücksichtigung von Krankheitsaktivität und Verlauf. Da hohes Alter keine Kontraindikation für eine AIT mehr ist und die Inzidenz von Tumorerkrankungen mit dem Alter ansteigt, gibt es eine steigende Population von Patient:innen mit allergischer Rhinokonjunktivitis/Asthma und einer onkologischen Erkrankung in der Anamnese. Eine auch relativ rezente Tumorerkrankung, die zurzeit stabil ist, muss nicht notwendigerweise eine Kontraindikation für eine AIT darstellen.

Sublinguale AIT nun auch für Kinder

Seit Februar 2025 ist eine sublinguale Hausstaubmilben-Tablette auch für Kinder ab 5 Jahren zur Behandlung einer allergischen Rhinokonjunktivitis zugelassen. Bisher waren für diese Altersgruppe nur Therapiepräparate zur Hyposensibilisierung mit Spritzen „on-label“ verfügbar. Diese Hochdosis-Sublingualtabletten sind in der Wirkung der klassischen subkutanen Therapie mit Allergenextrakten ebenbürtig. Neben Hausstaubmilbenallergie gibt es solche Präparate auch für Gräser-, Baum- und Ragweedpollen.