Von Schmerz bis Malabsorption

Die chronische Pankreatitis ist ein multifaktorielles, fibroinflammatorisches Syndrom, bei dem wiederkehrende, teils subklinische Entzündungen der Bauchspeicheldrüse zu einer zunehmenden Fibrosierung des gesunden Gewebes führen. Dies hat chronische Schmerzen, einen möglichen Verlust sowohl der exokrinen (Verdauungsenzyme) als auch endokrinen Funktion (Insulinproduktion) sowie eine deutlich verminderte Lebensqualität und verkürzte Lebenserwartung zur Folge.

Im Verlauf entwickeln etwa 10 % der Patient:innen nach ihrer ersten bekannten Episode einer akuten Pankreatitis und 30 % der Patient:innen mit wiederholten akuten Pankreatitiden eine chronische Pankreatitis.

Symptome und Diagnostik

Etwa 75 % der Patient:innen mit chronischer Pankreatitis leiden unter Bauchschmerzen, deren Ausmaß jedoch nicht mit dem Schweregrad der Organschädigung korreliert. Rund 10 % zeigen keine Schmerzen, sondern primär Zeichen der Malabsorption. Gewichtsverlust ist das zweithäufigste Erstsymptom (22 %), bedingt durch Enzymmangel, Insulininsuffizienz oder schmerzbedingte Nahrungsvermeidung.

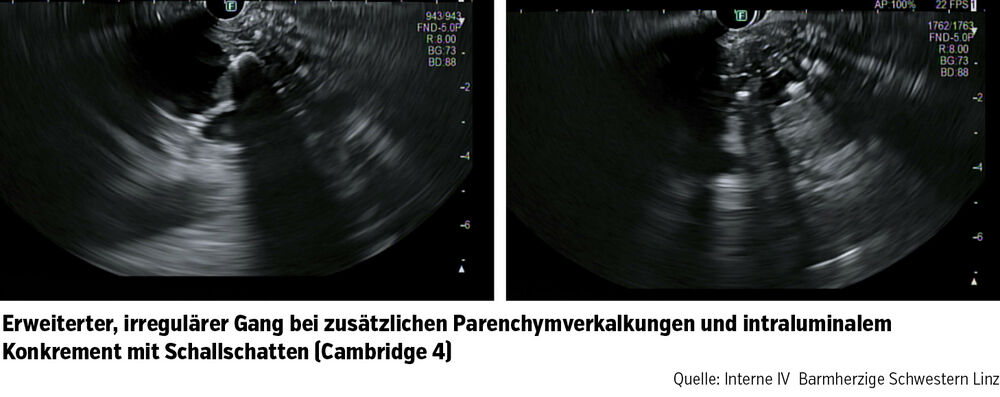

Die Diagnosestellung basiert auf Anamnese, Klinik und Bildgebung – bevorzugt MRT/MRCP oder CT, ggf. ergänzt durch EUS bei unklaren Befunden oder Biopsiebedarf. Verkalkungen gelten als pathognomonisch. Weitere morphologische Veränderungen wie Fibrosezeichen oder Gangveränderungen (z. B. Stenosen) sollten gemäß der Cambridge-Klassifikation eingeordnet werden. Nichtinvasive Funktionstests wie fäkale Elastase oder Atemtests mit 13C-markierten Lipiden unterstützen die Beurteilung der exokrinen Funktion.

Mögliche Komplikationen

Häufige Folgeprobleme sind Diabetes mellitus – auch Typ 3c oder pankreopriver Diabetes genannt (bei bis zu 33 % innerhalb von 5 Jahren) –, Malnutrition +/– Steatorrhö (erst bei > 90 % Funktionsverlust), Osteoporose sowie vaskuläre Komplikationen wie Milzvenenthrombosen, Pseudoaneurysmen oder linksseitige portale Hypertension.

Die anhaltende Entzündung kann zudem Gangstrikturen, Pseudozysten oder selten Fisteln (z. B. pankreatikopleurale Fisteln) verursachen. Auch distale DHC-Stenosen sind möglich und bedürfen immer endoskopischer Therapien, um eine sekundär sklerosierende Cholangitis zu verhindern. Das Lebenszeitrisiko für ein Pankreaskarzinom liegt bei bis zu 5 %. Symptome wie ungewollter Gewichtsverlust, Ikterus oder neu auftretender Diabetes sollten daher umgehend abgeklärt werden. Ein Vorsorgeprogramm konnte bisher in Studien keinen klaren Nutzen zeigen.

Therapieansätze

Die Behandlung der chronischen Pankreatitis ist multimodal und richtet sich nach Symptomatik und Verlauf. Zentrale Bestandteile sind die Enzymsubstitution – bei Steatorrhö (> 15 g Fett/Tag wenn vorhanden) oder Malabsorptionszeichen wie Gewichtsverlust – und pathologische Funktionstests.

Pankreatin wird während der Mahlzeiten eingenommen: 40.000–50.000 IE Lipase zu Haupt- und etwa die Hälfte zu Zwischenmahlzeiten. Bei unzureichender Wirkung kann die Dosis verdoppelt oder verdreifacht und bei normaler Magensäureproduktion ein Säureschutz ergänzt werden. Der Therapieerfolg wird klinisch beurteilt – etwa über Gewichtszunahme oder Symptomrückgang. Die Schmerztherapie erfolgt in Anlehnung an das WHO-Stufenschema, auch wenn dieses für die chronische Pankreatitis nicht spezifisch validiert wurde. Wichtig sind regelmäßige Reevaluationen und ggf. Erweiterung um endoskopische oder chirurgische Maßnahmen. Medikamentös kommen NSAR, Metamizol, Acetaminophen, Pregabalin (v. a. bei therapierefraktären Schmerzen) und Opioide (z. B. Tramadol) infrage – individuell angepasst.

Interventionen sind bei therapierefraktären Schmerzen oder Komplikationen angezeigt, z. B. ESWL oder intraduktale Lithotripsie bei Pankreatikolithiasis, ERCP/EUS bei Gangstenosen oder Drainage symptomatischer Pseudozysten. Bei ausbleibendem Erfolg konservativer Maßnahmen kann ein operativer Eingriff erforderlich werden– insbesondere bei frühzeitiger Durchführung innerhalb der ersten drei Jahre können diese laut Studien mit einer besseren Symptomkontrolle und Prognose einhergehen.

Praxismemo

- Goldstandard in der Bildgebung für den Nachweis einer chronischen Pankreatitis sind MRT/MRCP oder CT.

- Erhöhtes Karzinomrisiko: Symptome wie Gewichtsverlust oder Ikterus erfordern sofortige Abklärung.

- Zentrale Bestandteile der Behandlung sind die Enzymsubstitution sowie die Schmerztherapie.