Welche Therapieoptionen stehen zur Verfügung?

Die unkomplizierte akute Zystitis der nichtschwangeren Frau ist ohne relevante anatomische und funktionelle Anomalien innerhalb des Harntraktes oder ohne Komorbiditäten meist selbstlimitierend. Die Behandlung führt jedoch bei der Mehrheit zu einem schnelleren Abklingen der Symptome, und der klinische Erfolg ist signifikant wahrscheinlicher.

Symptomatische und antimikrobielle Therapie

Bei Patientinnen mit leichten bis mäßigen Beschwerden kann eine symptomatische Therapie mit Ibuprofen, Diclofenac, Uva Ursi oder BNO 1045 (den deutschen Leitlinien entsprechend) eine Option sein. Weiters empfehlen aktuelle Leitlinien zur antimikrobiellen Therapie in der Erstlinie eine orale Behandlung mit Pivmecillinam (für 3 bis 5 Tage), Fosfomycin-Trometamol als einmalige Einzeldosis und Nitrofurantoin für 5 Tage. Auch Trimethoprim steht zunehmend wieder zur Verfügung, da entsprechend aktuellen AURES-Daten die Resistenzraten für E. coli wieder tendenziell unter 20 % abnehmen. Cephalosporine und Aminopenicilline in Kombination mit einem Beta-Laktamase-Inhibitor (Aminopenicilline allein weisen ca. 50 % Resistenzen auf) sind für die Therapie der unkomplizierten Zystitis aufgrund negativer ökologischer Effekte („collateral damage“) und ihrer verstärkten Selektion für ESBL („extended-spectrum beta-lactamase“) produzierende Bakterien nicht mehr empfohlen. Fluorchinolone wurden wegen steigender Resistenzraten und potenziell langanhaltender Nebenwirkungen durch die EU in ihrer Anwendung stark eingeschränkt und für die Indikation der unkomplizierten akuten Zystitis nur zugelassen, „wenn andere Antibiotika, die für die Behandlung dieser Infektionen üblicherweise empfohlen werden, für ungeeignet erachtet werden“. Bei der Behandlung in der Schwangerschaft sind Penicilline, Cephalosporine und Fosfomycin für die Kurzzeitbehandlung zu erwägen.

Klinische Evidenz unzureichend

Die kritische Auseinandersetzung mit den Leitlinien (EAU, S3-Leitlinien Deutschland) zeigt jedoch weiterhin die schwache Evidenzlage durch mangelnde Qualität und Aktualität der Studien auf:

- Neuere Studien zeigen, dass die einmalige Dosierung von Fosfomycin-Trometamol aufgrund der Pharmakokinetik einer 2. Gabe nach 3 Tagen unterlegen ist und so durch unzureichende Dosierung sogar Resistenzen fördern kann.

- Weiters ist die Single-Shot-Gabe von Fosfomycin-Trometamol der 5-tägigen Therapie mit Nitrofurantoin unterlegen. Diese Therapie wiederum ist bei jeder Art von Niereninsuffizienz und Schwangeren im 3. Trimenon kontraindiziert und mit schwerwiegenden Nebenwirkungen bei älteren Frauen und Langzeitgabe assoziiert.

- Cotrimoxazol ist nicht mehr Mittel der 1.Wahl und zeigt keinen Vorteil gegenüber Trimethoprim, ist jedoch als einzige wirksame Substanz bei Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie (PjP) von Bedeutung. Folsäureantagonisten bergen zusätzlich ein erhöhtes Risiko für Hyperkaliämie und Nierenversagen, z. B. in Kombination mit Spironolacton bzw. Ciclosporin.

- Pivmecillinam zeigt ebenfalls ein erhöhtes Risiko der Induktion von ESBL- bzw. Beta-Laktamase-Bildnern, v.a. aufgrund der unzureichenden Klarheit der optimalen Dosierung.

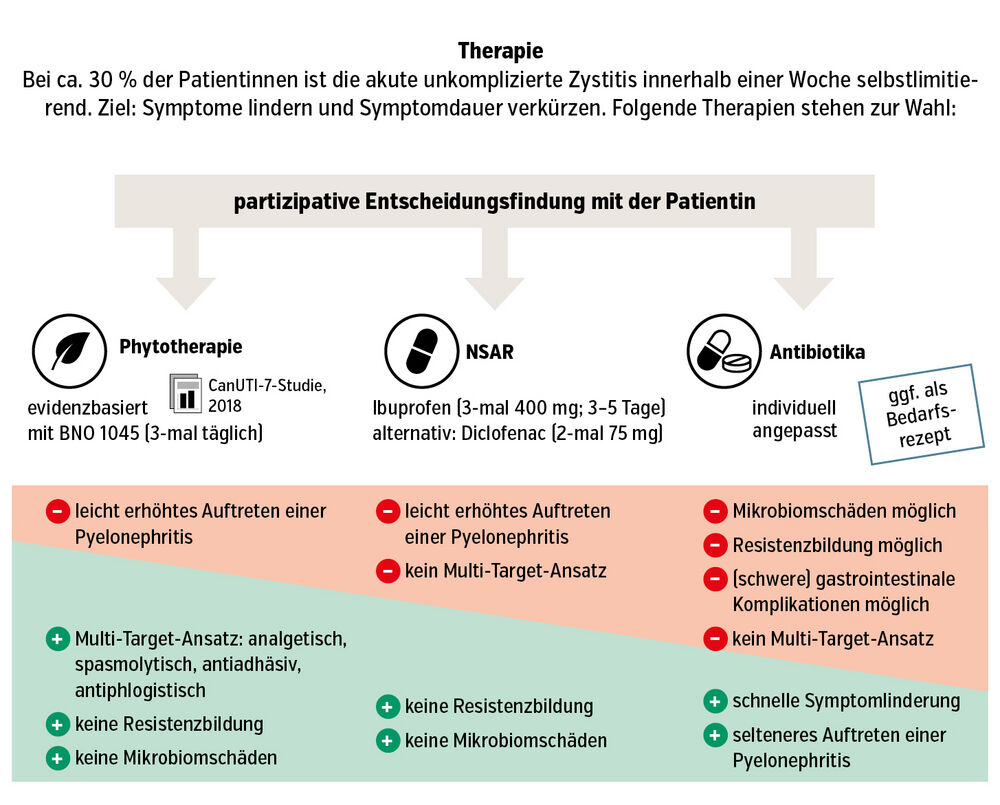

Im Vergleich zu früheren Empfehlungen ergaben sich mittlerweile deutliche Veränderungen bei der Therapie im Sinne einer partizipativen Entscheidungsfindung (Abb.).

Präventive Strategien

Die Erforschung neuer Substanzen und nichtantibiotischer therapeutischer und präventiver Strategien konzentriert sich v. a. auf die Prävention und Prophylaxe der rezidivierenden Zystitis. Neben den herkömmlichen Empfehlungen (Trinkmenge, Hygiene) steht v. a. die ausführliche Beratung der Patientin zur Vermeidung von Risikoverhalten im Vordergrund.

Für die Prophylaxe stehen mittlerweile zahlreiche nichtantimikrobielle Substanzen zur Verfügung. Es werden D-Mannose und eine orale Immunprophylaxe mit OM-89 bzw. eine parenterale Immunstimulation empfohlen. Weiters können Cranberrys/Moosbeeren durch die Blockierung der Fimbrien eine Hemmung der bakteriellen Adhäsion bewirken. Bei postmenopausalen Frauen kann eine vaginale Östrogensubstitution zur Reduktion von Harnwegsinfekt-Episoden führen. Auch GAG-Schicht-Substituenten und Akupunktur können eine unterstützende Option sein. Die Wirkstoffe MV 140 und Methenamin-Hippurat sind im deutschsprachigen Raum derzeit nicht erhältlich. Weiters stehen pflanzliche Harnwegsdesinfizienzien wie u.a. Liebstöckelwurzel, Rosmarinblätter und Tausendgüldenkraut, Meerrettichwurzel und Kapuzinerkressekraut sowie Bärentraubenblätter und Birke bzw. Löwenzahn zur Verfügung.

Die Rolle des Mikrobioms

Einen wesentlichen Faktor in der Zukunft wird die Rolle des menschlichen Mikrobioms ausmachen. Trotz mittlerweile zahlreicher Publikationen und intensiver Forschung auf diesem Gebiet wissen wir weiterhin nur sehr wenig über das Zusammenspiel und den potenziellen Einfluss dieses Kommensalismus. Als Beispiel seien laktobazillenhaltige Produkte in Verbindung mit dem Bienenharz Propolis erwähnt, die vielversprechende Ergebnisse in Studien zeigen. Weitere Ansätze zur Prävention untersuchen Techniken, die das Bakterienwachstum und die Biofilmbildung auf Kathetern verhindern sollen (z. B. antimikrobielle Beschichtungen wie Silber, Peptide, Enzyme oder Bakteriophagen).