Simulieren vor Optimieren

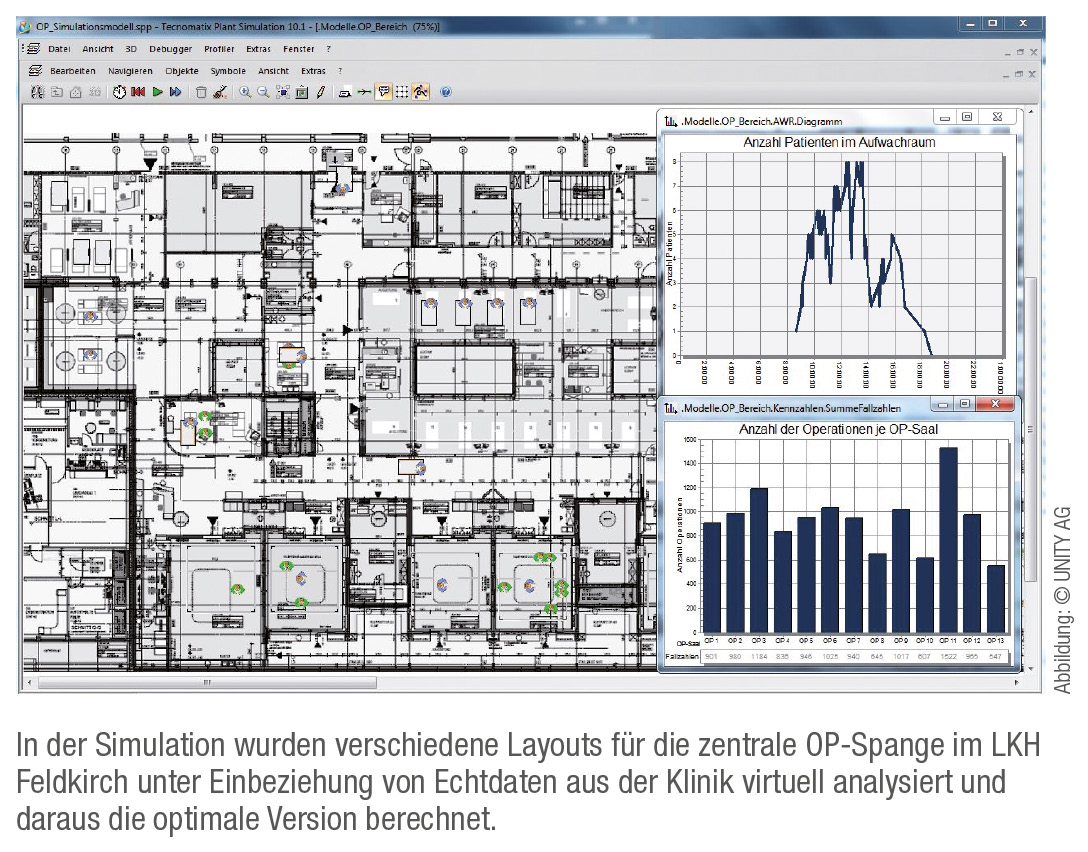

Das Werkzeug der Materialfluss-Simulation wird im Industrieumfeld seit mehr als 20 Jahren zur Planung von Fabriken und zur Optimierung von Fertigungsprozessen genutzt. Vor rund zehn Jahren haben auch im deutschsprachigen Raum erste Unternehmen begonnen, diese Methodik für die Abbildung von klinischen Prozessen zu adaptieren. Die Managementberatung UNITY war einer der Pioniere und ist heute führender Anbieter in Europa. Insgesamt wurden inzwischen weit mehr als 50 Simulationsprojekte alleine im Spitalsbereich abgewickelt – und die Nachfrage wächst. Ein aktuelles Projekt wickelt UNITY Austria derzeit mit dem Landeskrankenhaus Feldkirch in Vorarlberg ab. An diesem Schwerpunktkrankenhaus mit 540 Betten und mehr als 15.000 Operationen pro Jahr entsteht bis 2017 ein völlig neues OP-Zentrum, eine zentrale OP-Spange mit zwölf OP-Sälen, 16 Aufwachraum-Plätzen und zehn IMCU-Betten. Um diese optimal zu dimensionieren und zu gestalten, wurde eine Simulation durchgeführt. Dabei sollten auch Verbesserungspotenziale im Bestand erkannt und umgesetzt werden. Für diesen Zweck wurden unterschiedliche Layout-Optionen entwickelt und nach quantitativen und qualitativen Kriterien bewertet. Anschließend wurden erfolgversprechende Optionen weiterentwickelt und schließlich wurde das unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen optimale Layout identifiziert.

Reale Datenbasis

Anhand von Simulationsmodellen können Abläufe und Prozesse optimiert bzw. Raumbedarf und Infrastruktur entsprechend geplant werden, fasst UNITY-Teamleiter Dipl.-Kfm. Dennis Braun die Vorteile dieser Methode zusammen: „Kern des Simulationsmodells sind die im Projekt erarbeiteten Soll-Prozesse. Klinik-individuell werden zusätzlich das Layout, die Raum-, Personal- und Materialressourcen sowie Störungen abgebildet und die Prozesse von allen relevanten Fachbereichen als digitale Behandlungsschritte im Computer modelliert.“

Dafür ist eine enge Abstimmung mit den betroffenen Mitarbeitern erforderlich, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte auch tatsächlich berücksichtigt werden. In die Simulation fließen auch Echtdaten und -zeiten ein: individuelle Prozesszeiten, Patientenzahlen und Patientenwege sowie Behandlungs- und OP-Zeiten. „Das Ergebnis ist ein Simulationsmodell“, sagt Braun, „das die realen Daten der einzelnen Klinik berücksichtigt und gleichzeitig die in der Planung festgelegten Rahmenbedingungen abbildet.“ Auf diese Weise sei es möglich, die Verhältnisse der Zukunft zu untersuchen, Engpässe zu beheben und die bisherige Planung „kritisch zu prüfen und zu optimieren – bevor durch Stahl und Beton unumgängliche Fakten geschaffen werden“. Verschiedene Prozessvarianten oder Fallzahlszenarien können so virtuell erprobt werden und müssen nicht im Echtbetrieb ausprobiert werden. Durch die intensive Einbeziehung der Mitarbeiter in den Entwicklungsprozess und die klaren, transparenten Aussagen, die aus dem Simulationsmodell abgeleitet werden, ist das Commitment der Mitarbeiter üblicherweise sehr hoch.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten

Inzwischen hat die Simulationsmethode längst auch andere klinische Anwendungsbereiche gefunden, unter anderem Notaufnahmen, Elektivambulanzen, Funktionsbereiche oder die Sterilgut- und Materialversorgung. „Mittels dieser Technik lässt sich ein Zukunftsmodell der Klinik erstellen“, so Braun, „um die zuvor skizzierten Fragestellungen in unterschiedlichen Szenarien zu bewerten und frühzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen.“ Damit leiste sie einen wichtigen Beitrag, um die Planungszeiten von Klinikneubauten oder Erweiterungen zu verkürzen und die bestmögliche Alternative für die Realisierung auszuwählen, ist Braun überzeugt: „In verschiedenen Projekten konnten wir hohe sechsstellige Einsparungen bei Bau- und Investitionskosten realisieren sowie spätere Umplanungen oder Umbauten im Betrieb vermeiden.“

Modellbasierte Personaleinsatzplanung

Organisationskonzepte und Personaleinsatzszenarien lassen sich ebenfalls virtuell bewerten. Nicht zuletzt aufgrund des neuen Arbeitszeitgesetzes (AZG) müssen Abläufe neu organisiert, Prozess- sowie Rollendefinitionen analysiert und neu angepasst werden. Durch die Modellierung können Auswirkungen von Tätigkeitsverschiebungen in Richtung eines ausbildungsgerechten Personaleinsatzes realistisch abgebildet werden.

„Bei der modellbasierten Personaleinsatzplanung legen wir den Fokus auf die Abbildung der Tätigkeitsverteilung der einzelnen Berufsgruppen“, erläutert Braun. Ziel sei, zu überprüfen und zu bewerten, welche Tätigkeiten auf andere Berufsgruppen umverteilt werden können oder welche Auswirkungen Prozessoptimierungen haben. „Mit dem Einsatz eines Simulationsmodells wird eine sehr gute Arbeitsgrundlage geschaffen, um Prozessveränderungen und Tätigkeitsverschiebungen sehr offen zu diskutieren und die Auswirkungen auf den Einsatz der Berufsgruppen und die notwendigen Dienstmodelle sehr transparent aufzuzeigen.“

In bereits abgeschlossenen Projekten habe sich gezeigt, so Braun abschließend, dass sich mit solchen Modellen „Einsparpotenziale der klinikbezogenen Personalkosten von weit mehr als zehn Prozent erzielen lassen“, im Ambulanzbetrieb eher noch mehr, im Stationsbetrieb etwas weniger. Derzeit läuft ein aktuelles Projekt an einem österreichischen Universitätsklinikum.