Fertiloskopie als neuer Goldstandard?

Seit mehreren Jahren wird eine neue Methodik, die Fertiloskopie, zur Abklärung anatomischer Ursachen weiblicher Sterilität angewandt und kommt nun auch in Österreich und Deutschland zunehmend zum Einsatz. Da sie schonender, schneller, effektiver, sicherer und billiger ist als der derzeitige Goldstandard, die Laparoskopie, könnte sie schon bald zum wesentlichen Bestandteil der Sterilitätsdiagnostik werden. Die Abteilung für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin der Frauenklinik am AKH Wien gehört zu den ersten Zentren im deutschsprachigen Raum, die diese Methode ihren Patientinnen anbieten.

Derzeitige Abklärungsstandards

Ungewollte Kinderlosigkeit betrifft etwa 12 % aller Paare, die sich ein Kind wünschen, Tendenz steigend. Dies bedeutet für die Paare einen zum Teil erheblichen Leidensdruck, der sich auch auf Psyche und Partnerschaft negativ auswirken kann. Um die Ursache für die Sterilität zu finden, wird in einem ersten Schritt der Hormonstatus der Frau, das Spermiogramm des Mannes, ein Ultraschall des inneren Genitales der Frau und gegebenenfalls ein Zyklusmonitoring der Frau durchgeführt.

Oft reicht diese Basisdiagnostik aber nicht aus, um die Ursache zu finden. Daher wird in einem zweiten Schritt die Abklärung von anatomischen Veränderungen bei der Patientin notwendig, die in bis zu einem Drittel der Fälle Ursache für die Sterilität sind. Neben anatomischen Veränderungen des Uterus (Müller’sche Malformationen) sind es vor allem Pathologien der Tuben und Ovarien, die eine Unfruchtbarkeit bedingen. Hier sind es vor allem Tubenverschlüsse, tuboperitoneale Adhäsionen oder tuboperitoneale Endometriose, die für die Sterilität verantwortlich sind.

Grenzen der Kontrastsonografie der Tuben und Hysterosalpingografie: Zur Abklärung der Tubenpathologien werden derzeit vor allem die Kontrastsonografie der Tuben (HyCoSy) oder die Hysterosalpingografie eingesetzt. Diese Methoden, die häufig aufgrund ihres niedrigen Risikoprofils und der einfachen Durchführbarkeit als erstes diagnostisches Tool eingesetzt werden, sind jedoch zur Überprüfung der Tubendurchgängigkeit nur eingeschränkt sensitiv1 und bringen keinerlei Information über die Tubenmukosa oder tuboperitoneale Verwachsungen und damit die Funktion der Tube. Ebenso ist die Darstellung von anatomischen Veränderungen des Uterus, wie kleiner Polypen oder intrakavitärer Myome, durch diese Methode nur bedingt möglich. Hier wäre die Durchführung einer Hysteroskopie notwendig, die aber nicht zu den routinemäßig angewandten Methoden der Erstabklärung gehört, sondern meist erst in einem zweiten Schritt durchgeführt wird.

Grenzen der Laparoskopie mit Chromopertubation: Die Laparoskopie mit Chromopertubation ist der derzeitige WHO-Goldstandard in der Abklärung anatomischer Sterilitätsursachen im weiblichen Becken. Diese sollte immer kombiniert mit einer Hysteroskopie durchgeführt werden, um auch oben genannte anatomische Veränderungen des Uterus auszuschließen. Aufgrund der Aufwändigkeit der Methode mit ihrem gleichzeitig naturgemäß höheren Risikoprofil wird diese Methode jedoch zumeist nicht als primäre Abklärungsmethode eingesetzt, sondern kommt vor allem bei Patientinnen mit Verdacht auf Endometriose, PCO mit Amenorrhö oder anovulatorischem Zyklus (zur gleichzeitigen Ovarstichelung) oder anderen vermuteten anatomische Pathologien des kleinen Beckens primär zum Einsatz. Neben dem höheren Risikoprofil sind aber auch die deutlich höheren Kosten sowie die zum Teil mehrtägigen Krankenhausaufenthalte die offensichtlichen Nachteile der Laparoskopie.

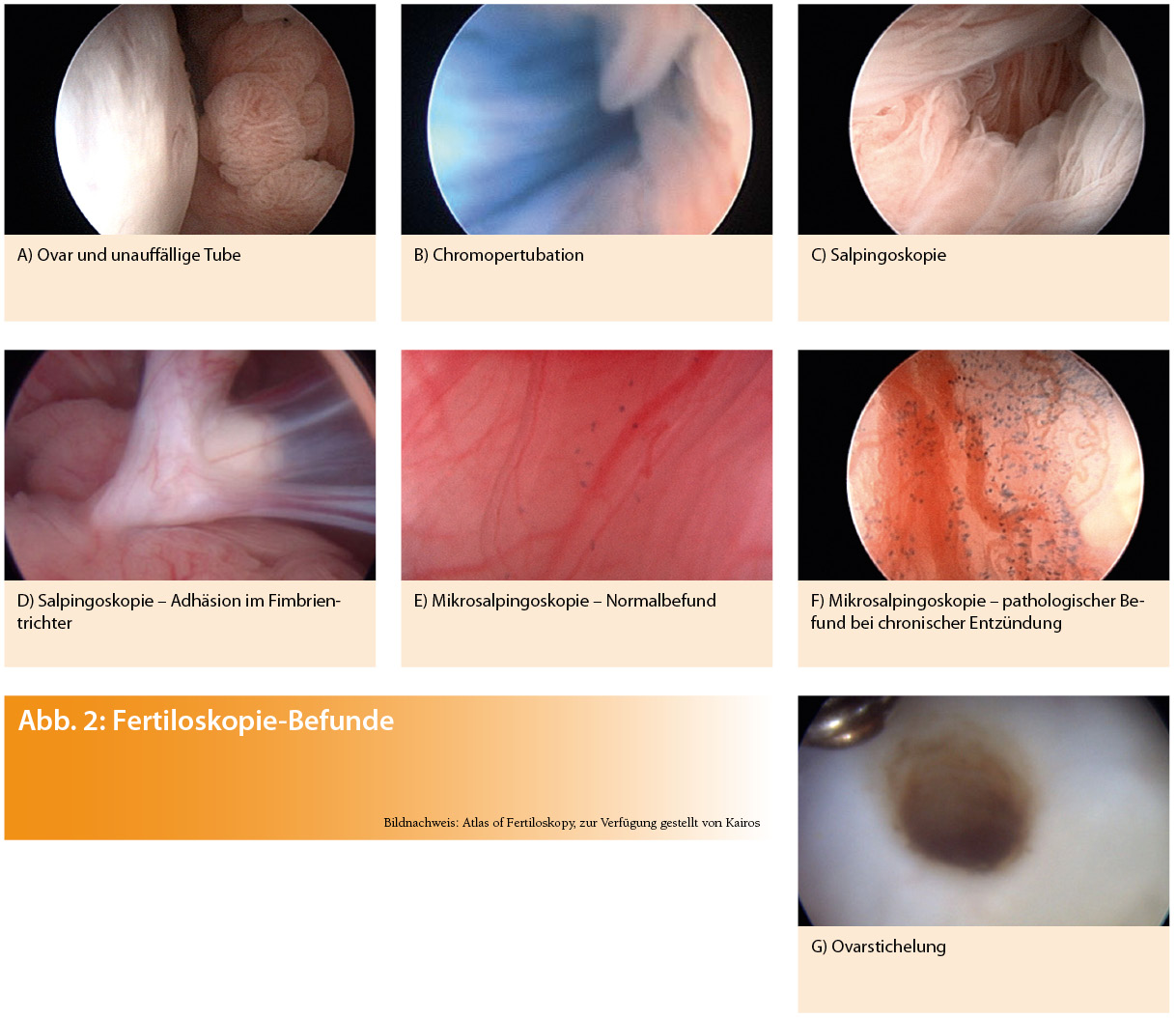

Die Laparoskopie mit Chromopertubation hat aber noch weitere Nachteile: aufgrund des intraperitonealen Gasdruckes fallen feinste Strukturen in sich zusammen und minimale postentzündliche Veränderungen der Fimbrientrichter oder subtile Verwachsungen der Ovarien sind teilweise durch den Operateur nur schwer bis nicht erkennbar. Eine genaue Beurteilung postentzündlicher Veränderungen der Fimbrienmukosa (Mikrosalpingoskopie) ist bei der Laparoskopie nicht möglich. Gerade aber diese feinen Strukturen und die Veränderungen der Fimbrienmukosa erlangen zunehmend an Bedeutung für die frühembryonale Entwicklung der ersten 48–72 Stunden und subtile Adhäsionen der Ovarien (die auch als Endometriosevorstufen eingeschätzt wurden2) und Tuben behindern die Oozytenaufnahme durch die Fimbrien3. Diese Strukturen und Veränderungen scheinen bisher für die Einschätzung der natürlichen Konzeptionschancen weit unterschätzt worden zu sein. So können Chromopertubation und Fimbrienmukosa im Rahmen einer Laparoskopie vollkommen unauffällig sein und dennoch erscheinen die Konzeptionschancen aufgrund unentdeckter feinster postentzündlicher Veränderungen der Fimbrienmukosa sehr eingeschränkt zu sein.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die derzeitigen Standards der Abklärung der Ursachen weiblicher Sterilität also nicht immer zufrieden stellend die anatomischen Veränderungen abbilden und realisieren. Hieraus resultiert eine nicht zu unterschätzende Anzahl an Paaren, bei denen über einen längeren Zeitraum eine konservative Therapie durchgeführt wird (Verkehr oder Insemination im überwachten oder stimulierten Zyklus), obwohl aufgrund unerkannter Tubenpathologie wenig Aussicht auf Erfolg besteht4. Neben Zeitverlust und Frustration der Paare führt dies auch zu nicht unerheblichen Kosten, die meist von den Paaren selbst zu tragen sind.

Fertiloskopie als neue Option

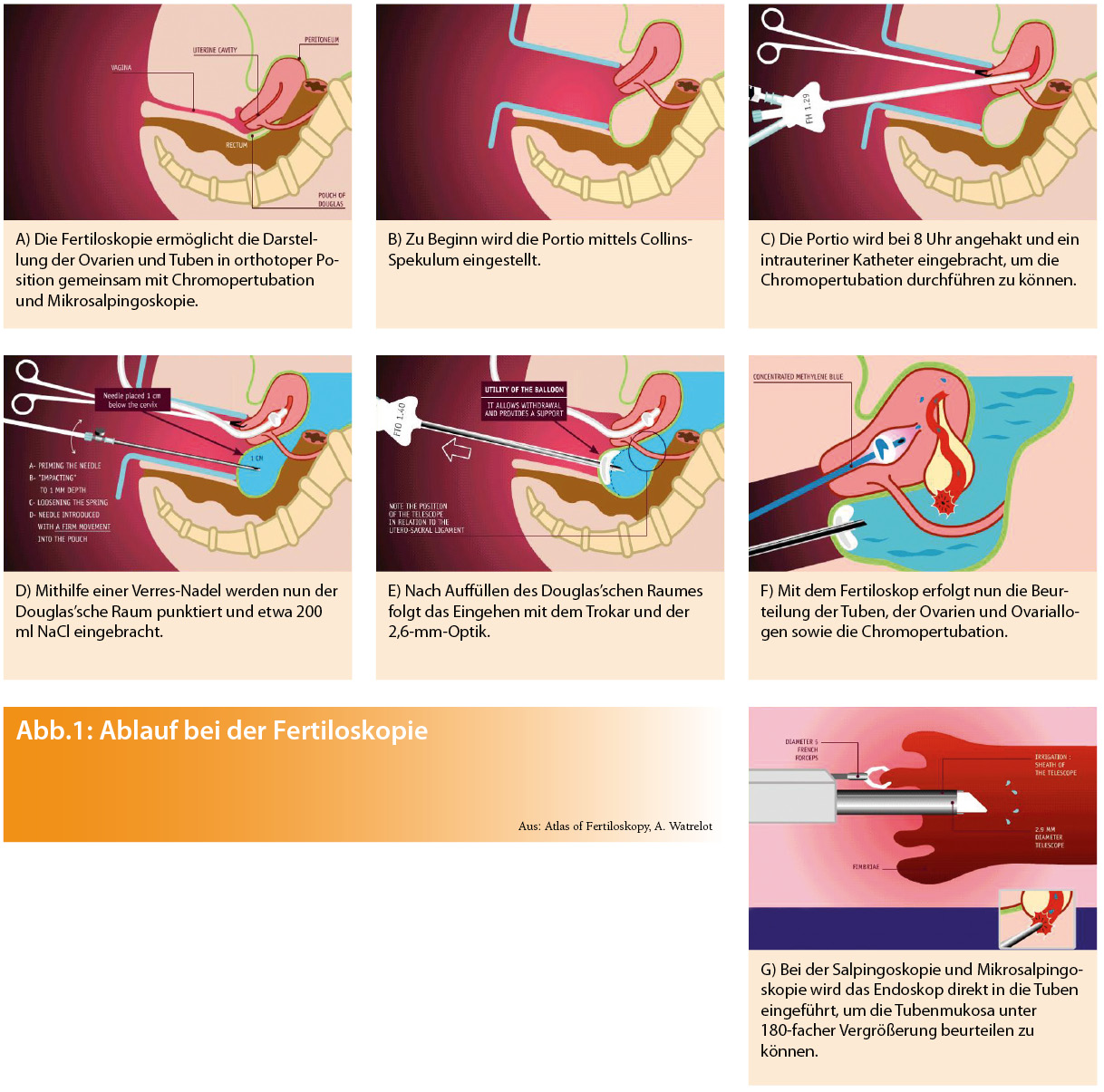

An dieser Stelle verspricht nun eine neue, innovative Technik, die Schwachstellen der derzeitigen Untersuchungsmethoden zu beheben. Mit der aus der Kuldoskopie hervorgegangenen Fertiloskopie, einer transvaginalen Hydrolaparoskopie, können die Strukturen des Tuben und Ovarien nun in orthotoper Lage beurteilt werden und eine Salpingoskopie und eine Mikrosalpingoskopie durchgeführt werden. Hierbei wird über eine kleine transvaginale Insertion ein Trokar in den Douglas’schen Raum eingebracht und anschließend eine Endoskopie unter NaCl-Distension durchgeführt. Neben dem Endoskop kann auch noch ein Arbeitsgerät durch den Trokar eingeführt werden, sodass auch kleinere Manipulationen wie Ovarial-Stichelungen oder Adhäsionslösungen problemlos durchgeführt werden können. Störende OP-Narben der Laparoskopie könnten also in der Sterilitätsdiagnostik bald der Vergangenheit angehören. Lediglich bei größeren Veränderungen oder Verwachsungen ist ein Umstieg auf eine herkömmliche Laparoskopie notwendig.

Schonend und komplikationsarm: Diese Methode hat sich als extrem schonend und komplikationsarm herausgestellt und kann anstatt in Intubationsnarkose in Maskennarkose oder Sedoanalgesie durchgeführt werden. In der Regel kann die Patientin damit das Kinderwunschzentrum bereits nach einer Observanzzeit von wenigen Stunden verlassen oder benötigt maximal eine Übernachtung. Da in der Fertiloskopie eine Distension mit Gas wegfällt, da diese mit NaCl durchgeführt wird, spielen postoperative Beschwerden wie Schulter- oder Rückenschmerzen praktisch keine Rolle. Die Fertiloskopie wird in der Regel mit einer NaCl-Distension von 200 bis 300 ml durchgeführt, wobei der größte Flüssigkeitsanteil am Ende des Eingriffs abgelassen wird und der Rest schnell resorbiert wird. Insgesamt dauert ein diagnostischer Eingriff bei einem geübten Untersucher selten länger als 15 Minuten. Eine anschließende Hysteroskopie wird mit derselben Optik durchgeführt.

Bisherige Daten aus klinischen Studien zeigen, dass auch Darmverletzungen, Blutungen oder Infektionen kein großes Problem darstellen. So zeigte Prof. Watrelot, einer der Urväter der Fertiloskopie, im Rahmen einer Vorstellung und Live-Demonstration der Fertiloskopie an der Medizinischen Universität Wien im Frühjahr diesen Jahres, dass es bei Einhaltung der Kontraindikationen nur in 0,2 % (3/1.500) zu einer Verletzung des Rektums kommt und bisher alle Fälle mit einer antibiotischen Therapie über 5 Tage behandelt werden konnten5. Weiters zeigten sich in dieser Studie anhand von 1.500 Fällen nur 2 Fälle von Blutungen und nur eine Infektion6. Als Kontraindikationen für die Fertiloskopie gelten vor allem ein retrovertiert fixierter Uterus, Obstruktionen des Douglas’schen Raumes (tief infiltrierende Endometriose) oder chronische Unterleibsinfektionen.

Entscheidender Vorteil Mikrosalpingoskopie: Neu an der Fertiloskopie ist, dass in dieser von nur einem Untersucher durchgeführten Operation neben der Beurteilung des kleinen Beckens und der Tubendurchgängigkeit auch die Abklärung der Tubenmukosa, die Mikrosalpingoskopie, durchgeführt werden kann. Hierbei kann der Operateur an der Optik mit einer Stellschraube das 30-Grad-Endoskops auf 180-fache Vergrößerung einstellen und damit in die Tube eingehen. Dabei kann die Tubenmukosa auf mikroskopisch kleine Veränderungen untersucht werden und durch Anfärbung mittels Methylenblau kann zusätzlich eine nur mikroskopisch zu beurteilende chronische Entzündung an den Tuben festgestellt werden. Dem Untersucher ist es somit erstmals möglich, nur mikroskopisch sichtbare Veränderungen der Tube zu erfassen, die zwar nicht zu einem offensichtlichen Tubenverschluss geführt haben, die Konzeptionschancen der Patientin aufgrund eines strukturellen Funktionsverlustes der Tubenmukosa aber erheblich einschränken. Dies begründet sich offenbar vor allem durch negative Effekte chronischer Entzündungen auf die Fimbrienmotilität und besonders auch auf das endoluminale Mikromilieu. Diese Faktoren sind letztendlich für die regelrechte Entwicklung während der ersten 48 bis 72 embryonalen Lebensstunden von entscheidender Bedeutung.

Da diese Mikrosalpingoskopie bei der Laparoskopie nicht bzw. nur mit erheblichem Aufwand durchgeführt werden kann, ist es nun leichter erklärbar, warum viele Frauen mit makroskopisch unauffälligen Eileitern nicht schwanger werden konnten. Mit dieser zusätzlich gewonnenen Information können nun die Konzeptionschancen wesentlich realistischer eingeschätzt werden und dem betroffenen Paar deutlich individueller die geeignete Behandlungsstrategie angeboten werden.

Medizinhistorischer Exkurs: Wie bereits zuvor erwähnt, ist die Technik der transvaginalen Laparoskopie nicht neu, sondern geht auf die Kuldoskopie zurück, die erstmals 1944 in den USA von Decker beschrieben wurde7. Diese Technik, die mittels Gasdistension durchgeführt wurde, wurde aber wieder verlassen, da die aufkommende transabdominale Laparoskopie nicht nur eine Übersicht über die Organe des kleinen Beckens, sondern auch der Abdominalhöhle bot und da durch die geänderte Position eine bessere chirurgische Therapie möglich war. Das Konzept der Hydrolaparoskopie wurde 1973 in Frankreich von Odent8 aufgebracht und die transvaginale Hydrolaparoskopie erstmals von Grodts 19989 beschrieben, wobei hier bereits eine abdominale Distension mit NaCl durchgeführt wurde und neue, kleinere Endoskope verwendet wurden. Durch den Einsatz von NaCl statt Gas kommt es zu keiner wesentlichen intraabdominalen Druckerhöhung und die Organe des kleinen Beckens können voll entfaltet in ihrer orthotopen Lage betrachtet werden, feine Strukturen fallen nicht in sich zusammen. Das hieraus resultierende Konzept der Fertiloskopie mit transvaginaler Hydrolaparoskopie, Mikrosalpingoskopie und Hysteroskopie wurde erstmals von Watrelot 199810 beschreiben.

FAZIT: Mehrere Studien konnten belegen, dass sich mithilfe der Fertiloskopie und den daraus abgeleiteten Behandlungsempfehlungen die Schwangerschaftsraten der Kinderwunschpaare deutlich erhöhen6. Damit wird wertvolle Zeit für die betroffenen Paare gewonnen und die Behandlungskosten lassen sich deutlich senken. Es sollte also in Betracht gezogen werden, künftig bei Patientinnen ohne offensichtliche Pathologie primär die Kontrastsonografie und sekundär die Laparoskopie durch die Fertiloskopie zu ersetzen11.