„Accepted for publication“ – Publikation ohne Peer-Review? Das Phänomen der „Predatory Journals“

In den letzten Jahren hat sich das Modell, wie wissenschaftliche Literatur publiziert wird, drastisch verändert:

Subscription-Based-Journale: Traditionellerweise war es so, dass Journale ihre Infrastruktur dadurch finanziert haben, dass sie interessante Artikel für ihre Leserschaft veröffentlicht und dadurch Abonnenten lukriert haben. Solche Journale wurden und werden aufgrund ihres Geschäftsmodelles auch „Subscription-Based-Journale“ genannt, da man Artikel nur lesen konnte, wenn man über ein aktives Abonnement verfügt. Hatte man selbiges nicht, waren die Artikel hinter einer „paywall“, und es mussten teilweise enorme Gebühren bezahlt werden, um einzelne Artikel lesen zu können. So war es paradox, dass die öffentliche Hand zweimal zahlen musste: einerseits indem öffentliche Forschungsförderungsgesellschaften (FWF, DFG u. a.) die Forschung finanzierten und somit die Journale mit wissenschaftlichen Arbeiten versorgten und andererseits die Universitätsbibliotheken, die die Journale auch noch abonnieren mussten.

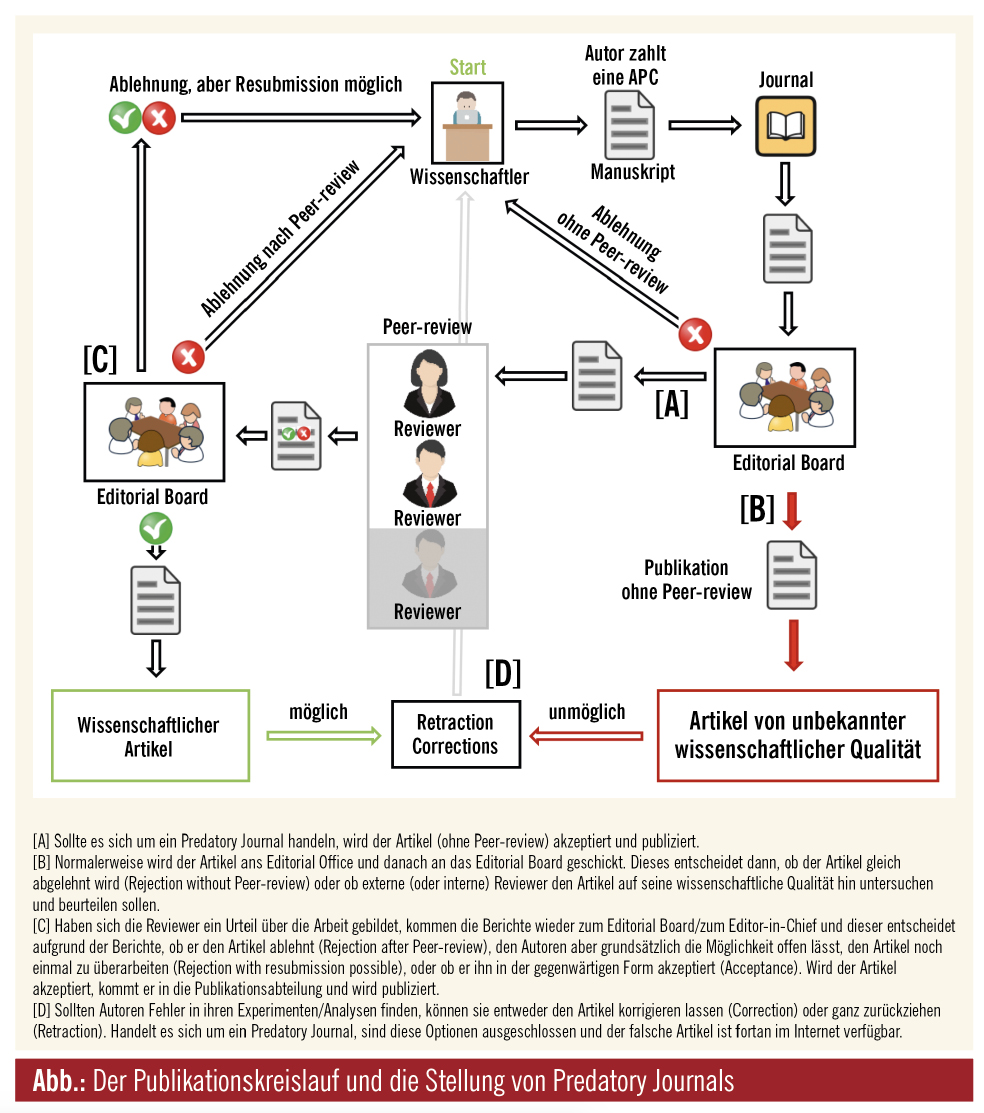

Open-Access-Journale: Aus dieser Kritik heraus entwickelte sich ein Publikationsmodell, in dem Autoren, die ihre Arbeit veröffentlichen wollten, für die Publikation im jeweiligen Journal zahlen mussten. Dadurch, dass der Autor für die Publikation bezahlt hatte, war der Artikel in weiterer Folge aber auch für die potenzielle Leserschaft kostenfrei erhältlich und somit konnte jeder Wissenschaftler oder jede interessierte Person die Artikel lesen. Aufgrund dieses Merkmales wurden diese Journale auch als „Open-Access-Journale“ bezeichnet. In der Theorie war also der wichtigste Unterschied zwischen einem Subscription-Based- und einem Open-Access-Journal, dass der Autor für seinen Artikel zahlen musste, nicht aber der Leser, da alle Artikel – egal in welchem Journal sie publiziert wurden – durch das Peer-Review-Verfahren mussten, um das Prädikat „wissenschaftlich“ zu bekommen.

Der Aufstieg der „Predatory Journals“

Eine weitere Entwicklung revolutionierte den Weg, wie Wissenschaft unter die Wissenschaftler kam: das Internet. Früher war es so, dass Journale tatsächlich noch physische Journale waren, die an die einzelnen Abonnenten verteilt wurden und Bibliotheken füllten. Die Nachteile eines physischen Journales waren beispielsweise die enormen Kosten (Druck, Distribution usw.), die begrenzte Seitenzahl pro Artikel pro Heft und die Tatsache, dass es keine Möglichkeit der direkten Korrektur gibt. So kam es, dass mit der Entwicklung und v. a. mit der Verbreitung des Internets die Idee aufkam, Artikel zuerst online zu posten („Epub ahead of print“), bevor sie letztendlich einer Printausgabe beigelegt wurden. Im Kontrast zu den „alten“ traditionsreichen Journalen, die mit diesem System versuchten, in das digitale Zeitalter einzusteigen, sind Open-Access-Journale fast ausschließlich reine Online-Only-Journale, die gar keine Print-Versionen mehr ausliefern. Der immanente Vorteil eines solchen Ansatzes war, dass man nicht mehr auf eine gewisse Seitenzahl pro Ausgabe beschränkt war und sogar kontinuierlich publizieren konnte. Auf der anderen Seite mussten Open-Access-Journale, um profitabel zu sein, eine gewisse Anzahl an Artikeln pro Jahr veröffentlichen (da sie ja nicht mit einem Abonnement finanziert wurden).

Zusammenfassend kann also pauschalisiert werden, dass sich Subscription-Based-Journale über die Anzahl der Abonnenten finanzierten und Open-Access-Journale über die Anzahl der Artikel pro Jahr. Das führte dazu, dass Subscription-based-Journale ihre Artikel sehr genau auswählten und darauf achteten, was für ihre Leserschaft interessant war bzw. was dazu führen könnte, dass sie mehr Abonnements bekommen. Im Laufe der Entwicklung zeigte sich leider, dass es einige „schwarze Schafe“ unter den Open-Access-Journalen gab. Diese nahmen es nicht so genau, was ihnen als wissenschaftliche Arbeit verkauft wurde, und akzeptierten Artikel dementsprechend ohne oder unzulängliches Peer-Review (was aufgrund des besprochenen Geschäftsmodells und des dahinterstehenden monetären Drucks nicht verwunderlich war).

Predatory Journals: Dies war die Sichtbarwerdung sogenannter „Predatory Journals“ (vgl. Bohannon, 2013). Diese Open-Access-Journale wurden deswegen so genannt, da sie einzig und alleine darauf ausgerichtet waren, so viele Artikel (und somit so viele APCs [article processing charge]) wie möglich zu publizieren – ohne wissenschaftliche Standards einzuhalten. Vor allem junge, unerfahrene Wissenschaftler und Wissenschaftler aus Entwicklungsländern waren gefährdet, in solchen Journalen zu publizieren. Ein Bibliothekar, der sich exzessiv mit diesem Phänomen beschäftigte und auch eine Liste mit „potenziellen“ Predatory Journals und Publishern erstellte, war Jeffrey Beall aus Denver, Colorado, USA. Die sogenannte „Bealls list“ wurde fortan, v. a. von der Wissenschaft, recht unkritisch angewandt und 2017 nach massiven rechtlichen Drohungen gegen Jeffrey Beall und seinen Arbeitgeber wieder vom Netz genommen (eine Kopie findet sich allerdings noch immer im Netz und wird zudem laufend aktualisiert). Seit dem Ende von Bealls Liste kämpft die Wissenschaft mit der Herausforderung, potenziellen Autoren Werkzeuge und Kriterien zur Verfügung zu stellen, um „Predatory Journals“ identifizieren zu können.

Identifikationsmerkmale

Harte Kriterien, mit denen man mit großer Zuverlässigkeit „Predatory Journals“ von legitimen Open-Access-Journalen unterscheiden kann, gibt es nicht. Vielmehr ist es ein Zusammenspiel aus multipelsten Faktoren, die dann ein Gesamtbild ergeben. In Wahrheit hat Publizieren sehr viel mit gegenseitigem Vertrauen zu tun, da die Journalinterna (inklusive open Peer-Review) aus zahlreichen Gründen nicht öffentlich sind. In Lichte dessen ist ein wesentliches und derzeit noch ungelöstes Problem, wie neue, junge Journale (die zwar grundsätzlich gewillt sind, ein Journal seriös zu betreiben, jedoch einige „Kinderkrankheiten“ aufweisen) von wirklichen „Predatory Journals“ zu unterscheiden sind. Ein wesentlicher Dreh- und Angelpunkt und eine wichtige Anlaufstelle für Autoren ist das Editorial Office mit dem Editorial Board oder dem Editor-in-Chief. Neben dem Journalinhaber bzw. dem Publisher ist es v. a. das Editorial Board/der Editor-in-Chief, das über Ablauf und Struktur eines Journales informiert. Leider hat sich gezeigt, dass es auch hier möglich ist, dass Personen zufällig in solche Editorial Boards aufgenommen werden (ohne deren Zustimmung und/oder Wissen), dass es Personen verweigert wurde, von der Journal-Homepage wieder gelöscht zu werden, oder dass einfach Personen erfunden wurden. Somit ist das bloße Aufsuchen und Betrachten der Seite des Editorial Boards kein guter Marker, um die Seriosität eines Journales zu beurteilen.

Vertrauenswürdig? Ein guter Weg, um einen ersten Eindruck über die Seriosität eines Journales zu erlangen, der über das bloße Betrachten der Journal-Homepage hinausgeht, ist, mit dem Editor-in-Chief in Kontakt zu treten. Das Herzstück eines wissenschaftlichen Journales bleibt aber sein Peer-Review-Verfahren und die Sicherheit, dass es durchgeführt wird. Somit sollte auf der Journal-Seite klar ersichtlich sein, wie selbiger Prozess durchgeführt wird. Das ist natürlich letztendlich auch kein sicherer Garant dafür, dass der Peer-Review-Prozess auch tatsächlich bzw. suffizient durchgeführt wird. Die Tatsachen, dass Peer-Review-Berichte meistens nicht öffentlich sind (closed peer-review) und dass Reviewer meistens keine (monetäre und/oder gesellschaftliche) Anerkennung bekommen, haben dazu geführt, dass Journale teilweise ihre Reviewer nennen und dass sich eine Seite (http://www.publons.com) diesem Problem angenommen hat.

Ein weiteres wichtiges Indiz für ein Predatory Journal sind aggressive E-Mail-Kampagnen, in denen Autoren aufgefordert werden, ihre Ergebnisse in einem bestimmten Journal zu veröffentlichen. Meistens sind diese E-Mails gespickt mit Rechtschreibfehlern, falschen Angaben (z. B. Impact Factor, falsche Adresse) und dem Versprechen, dass der Artikel innerhalb von ein paar Tagen publiziert wird (inklusive Peer-Review-Prozess). Meist hat das vorgeschlagene Journal nichts mit der Expertise des E-Mail-Empfängers zu tun. Will man die angegebene Adresse des Editorial Office beispielsweise bei Google Maps überprüfen, sollte man sich immer vor Augen halten, dass ein leerer Acker kein Garant dafür ist, dass dort nicht mittlerweile ein neues Bürogebäude steht (Google Maps liefert keine Livebilder!) und dass eine exklusive Adresse in einer Großstadt auch eine Briefkastenfirma sein kann (eine Google-Suche kann hier rasch Aufklärung verschaffen).

Generell sollte am Anfang einer Journalsuche immer eine Google-Abfrage stehen, da viele einschlägige betrügerische Journale und Publisher bereits bekannt sind und es dementsprechende Erfahrungsberichte gibt. Eine weitere Möglichkeit ist auch, dass man mit Autoren in Kontakt tritt, die schon einmal in diesem Journal publiziert haben, um mehr über die Qualität, das Service und den Peer-Review-Prozess zu erfahren. So können Autoren v. a. darüber Auskunft geben, ob und wie detailliert das Peer-Review vonstattengegangen ist (was ein wesentlicher Kritikpunkt an der Praxis von Predatory Journals war).

Listung in Datenbanken: Ein weiterer Faktor, der jedem Autor, der einen wissenschaftlichen Artikel veröffentlichen will, wichtig ist, ist die Frage bzw. das Bedürfnis, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch gefunden bzw. verbreitet werden. Somit ist es bei weitem nicht unerheblich, in welchen Datenbanken ein Journal gelistet oder geführt wird. Das ist einerseits von Interesse, weil dies direkt damit zusammenhängt, wem oder welcher Gruppe von Wissenschaftlern/interessierten Personen der Artikel zugänglich gemacht wird; andererseits haben unterschiedliche Datenbanken auch unterschiedliche Aufnahmekriterien. Dies beginnt mit technischen Details und endet bei inhaltlichen Kriterien. Grundsätzlich kann aber davon ausgegangen werden, dass ein Journal, das in mehreren Datenbanken gelistet ist (und es sich nicht nur um Datenbanken handelt, die technische/formale Anforderungen stellen), einen zunehmenden Grad an Seriosität hat. Letztendlich ist auch das leider kein Garant dafür, da die Aufnahme in Datenbanken oft eine lange Zeit dauern kann (Web of Science), die Aufnahme in eine Datenbank unter Umständen nicht nur an formale Kriterien geknüpft ist oder das Journal gar kein Interesse hat, sich in einer (spezifischen) Datenbank listen zu lassen.

Eine Frage der Optik: Für Autoren sollte von weiterem Interesse sein, wie das Journal mit der Arbeit, die man hinschickt, nach einer Annahme umgeht. Letztendlich war die Erstellung der wissenschaftlichen Arbeit mit viel Zeit, Geld und persönlichem Einsatz verknüpft und dementsprechend sollte Interesse bestehen, diese Daten sprachlich wie optisch bestmöglich zu präsentieren. Hierzu gehört also auch die Frage, wie das Layout des Journals aussieht und ob es sonstige Services (z. B. Spellchecking) gibt. Letztendlich ist das Publizieren ein Dienstleistungsprozess und als solcher sollte es auch gesehen werden.

Das Problem

Wenn es um die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Arbeiten geht, hat das Publikationssystem, so wie wir es kennen, gravierende Nachteile, die großteils durch den Peer-Review-Prozess entstehen: Erstens kann der Peer-Review-Prozess enorm lange dauern, da einerseits geeignete Experten gefunden werden müssen (was sich manchmal als nicht trivial herausstellt, wenn es sich um ein sehr kleines Forschungsgebiet handelt, wo jeder jeden kennt – vgl. die Geschichte um die Entdeckung der Doppelhelixstruktur durch Watson & Crick) und andererseits das Begutachten von Arbeiten eine enorme Zeit in Anspruch nehmen kann und sich dieser Effekt noch verstärkt, je mehr Reviewer daran beteiligt sind.

Ein weiteres Problem ist, dass viele Subscription-Based-Journale – bedingt durch die limitierte Anzahl der Artikel pro Ausgabe – eine sehr hohe Ablehnungsrate haben und somit Autoren eine hohe Frustrationsschwelle haben müssen. In diesen Bedarf dringen Predatory Journals ein, die kurze Peer-Review-Zeiten und rasche Publikation versprechen sowie hohe Akzeptanzraten haben (dadurch, dass sie nicht in ihrer Seitenzahl beschränkt sind). Das führt also dazu, dass Artikel publiziert werden, deren wissenschaftliche Qualität nicht erkennbar ist – was nicht zwangsläufig bedeutet, dass alles, was in einem Predatory Journal publiziert wird, auch tatsächlich unwissenschaftlich ist. Somit werden einerseits Universitäten und andere Funding-Organisationen betrogen, da selbige die Publikationskosten tragen, und andererseits die wissenschaftliche Gemeinschaft, die nicht sagen kann, ob die publizierten Daten valide sind. Das kann dazu führen, dass Personen, die dieses System ausnutzen, Sachen publizieren können, die ihre These stützen, aber mit Wissenschaft per se nichts zu tun haben. Auf der anderen Seite können solche Arbeiten dann wissenschaftliche Forschungen auslösen oder Themengebiete kontrovers beleuchten, die eigentlich nicht kontrovers sind. Vor allem Patienten und medizinische Laien können nicht unterscheiden, ob es sich bei einem Journal um ein seriöses handelt oder nicht. Dementsprechend können nachteilige Folgen aus der Umsetzung der „gewonnenen Erkenntnisse“ entstehen, wie etwa ein Rückzug aus der Therapie oder ein Vertrauen in unwirksame Therapien.

Für Autoren, die eine bestimmte Agenda verfolgen, z. B. die pseudo-wissenschaftliche Validierung ihres Geschäftsmodells/Produkts, sind Predatory-Journals natürlich eine willkommene Option, da es unter Umständen extrem schwierig ist, in solchen Journalen den Betrug (nicht nur am Leser, sondern auch an der Wissenschaft selbst) zu entlarven/zu identifizieren. So ist es für Wissenschaftler, die in der jeweiligen Materie forschen und arbeiten, unter Umständen einfach, eine solche Publikation als unwissenschaftlich zu erkennen und (bestenfalls) zu ignorieren. Und doch gibt es immer wieder Institutionen, die solche Publikationen bewusst oder unbewusst in ihre Entscheidungsfindung einfließen lassen. Besonders gefährlich in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass wissenschaftliche Fakten verdreht und politisch instrumentalisiert werden. Hierin liegt auch die größte Gefahr für die Wissenschaft: Wir, als wissenschaftliche Gemeinschaft, müssen uns sicher sein, wenn wir einen wissenschaftlichen Artikel vor uns haben, dass der Artikel nach den Regeln der Wissenschaft erstellt und veröffentlicht wurde (was auch immer das Ergebnis der Studie war). Es macht einen gravierenden Unterschied, ob ein einzelner Autor eine These in die Welt setzt oder ob die These durch eine „Studie“ validiert wurde. Insofern ist der Kampf gegen Predatory Journals auch ein Kampf gegen Fake News und Fake Science an sich.

Zusammenfassung

Das Feld der Predatory Journals ist mit Sicherheit nicht neu, wurde allerdings durch das Open-Access-Modell massiv beschleunigt. Die wissenschaftliche Ausarbeitung dieses Themas beruht auf den Fragen, wie man solche Journale erkennen kann, welche Mechanismen eingeführt werden sollen, damit solche Journale niemals wachsen können, und auf der Aufklärung vor allem junger Autoren. All diese Faktoren sollen dazu beitragen, dass Wissenschaftler, Entscheidungsträger und die Bevölkerung das Vertrauen in die Wissenschaft nicht verlieren und sich darauf verlassen können, dass ein „wissenschaftlicher“ Artikel auch tatsächlich Wissenschaft ist.