Lithium im Trinkwasser und Suizidrisiko

Seit langem ist die antisuizidale Wirkung von Lithium bei Patienten mit affektiven Störungen bekannt, das bis heute als Moodstabilizer der ersten Wahl eingesetzt wird. Lithiumsalze lassen sich auch im natürlichen Trinkwasser nachweisen, die in manchen geographischen Regionen Konzentrationen von bis zu 5,2 mg/l erreichen. Ob auch geringe Konzentrationen an Lithium im Trinkwasser einen positiven Effekt auf das Suizidrisiko der Bevölkerung haben könnten, wurde bislang kaum untersucht.

1990 wies erstmals eine texanische Studie auf einen Zusammenhang zwischen höheren Lithiumkonzentrationen im Trinkwasser und niedrigeren Suizid- und Verbrechensraten hin1. 2009 konnte eine japanische Studie eine signifikante negative Korrelation zwischen der Mortalität durch Suizid und der Höhe der Lithiumspiegel im Trinkwasser nachweisen2. Diese Studie wurde viel diskutiert, aber auch wegen methodischer Mängel – nicht zuverlässige Lithiummessungen und Vernachlässigung von sozioökonomischen Faktoren wie z. B. Armut – kritisiert. Nun konnte eine an der medizinischen Universität Wien durchgeführte und vor kurzem publizierte Studie die Hypothese, dass das Suizidrisiko durch natürlich vorkommendes Lithium verringert wird, erstmals auch wissenschaftlich zuverlässig belegen3.

Studiendesign und Ergebnisse: In der Studie untersuchten Dr. Nestor Kapusta, Wiener Universitätsklinik für Psychoanalyse und Psychotherapie, und Mitarbeiter die Situation in Österreich. Dazu wurden im Zeitraum von 2005 bis 2009 die Lithiumwerte von 6.460 Trinkwasserproben aus ganz Österreich mit den Suizidraten in 99 Bezirken verglichen und der standardisierte Mortalitätsquotient (SMR) durch Suizid errechnet. (Beim SMR wird für Unterschiede von Alter und Geschlecht in der untersuchten Region im Vergleich zur Gesamtbevölkerung statistisch korrigiert.) Für die statistischen Auswertungen wurde der durchschnittliche Lithiumspiegel der jeweiligen Bezirke ermittelt. Der durchschnittliche Lithiumspiegel im Trinkwasser lag österreichweit bei 0,0113 mg/l, der höchste einzelne Lithiumwert wurde in der Nähe von Graz (1,3 mg/l), die höchsten durchschnittlichen Lithiumspiegel im Bezirk Mistelbach gefunden (0,0823 mg/l). Sozioökonomische Faktoren, die in Österreich nachweislich die Mortalität durch Suizid beeinflussen wie Bevölkerungsdichte, Pro-Kopf-Einkommen, römischkatholischer Bevölkerungsanteil wurden ebenso in den Regressionsanalysen berücksichtigt wie die psychiatrische, psychotherapeutische und allgemeinmedizinische Versorgungssituation.

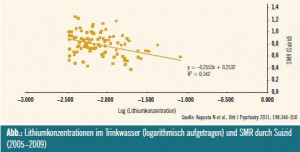

Die Ergebnisse zeigen eine signifikante negative Korrelation sowohl zwischen der Suizidrate insgesamt (p = 0,000073) als auch den SMR (p = 0,00003) und der Höhe der Lithiumkonzentrationen im Trinkwasser (Abb.). Dieser Zusammenhang war auch nach Berücksichtigung der sozioökonomischen Faktoren signifikant.

Fazit: Lithium im Trinkwasser, so die Schlussfolgerungen der Autoren, scheint neben anderer Ursachen ein möglicher eigenständiger Einflussfaktor zu sein und bereits sehr geringe Lithiumkonzentrationen könnten über einen langen Zeitraum eine suizidprotektive Wirkung haben. Noch sei unklar, wie natürliche Mengen als Spurenelement eine solche messbare Wirkung entfalten können. Aktuell wird diskutiert, dass ursächlich neuroprotektive Faktoren eine Rolle spielen könnten, die durch Lithium aktiviert werden und sich wiederum positiv auf die Neurogenese auswirken. In Bezug auf Überlegungen zu einer Anreicherung des Trinkwassers mit Lithium als suizidpräventive Maßnahme, warnen die Autoren vor voreiligen Schlüssen. Noch sei die Frage möglicher Nebenwirkungen ungeklärt und weitere Untersuchungen erforderlich.

1 Schrauzer GN et al., Lithium in drinking water and the incidences of crimes, suicides and arrests related to drug addiction. Biol Trace El Res 1990; 25:105-13

2 Ohgami H et al., Lithium levels in drinking water and risk of suicide. Brit J Psychiatry 2009; 194 :464-5

3 Kapusta N, Mossaheb N, Etzersdorfer E, Hlavin G, Thau K, Willeit M, Praschak-Rider N, Sonneck G, Leithner-Dziubas K, Lithium in drinking water and suicide mortality. Brit J Psychiatry 2011; 198:346-50