ÖGPB 2011: Konsensus-Statement: „Therapieresistente Depression“

Depressionen, die nur unzureichend oder gar nicht auf therapeutische Interventionen ansprechen, stellen Behandler vor eine Reihe von Herausforderungen. Nur rund ein Drittel der Patienten erreicht unter einer pharmakologischen Behandlung mit einem Antidepressivum eine vollständige Remission*, ca. 20 bis 30 % zeigen eine partielle und ca. 30 % der Patienten keine Response** auf die erste antidepressive Medikation.

„Heute wird zwischen unterschiedlichen Formen des Ansprechens auf eine antidepressive Therapie unterschieden, die sich unter dem Begriff der ‚komplexen Depression‘ zusammenfassen lassen“, erklärte o. Univ.-Prof. Dr. h. c. mult. Dr. Siegfried Kasper, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Wien, bei der Präsentation des Konsensus. Bei komplexen Behandlungsverläufen wird zwischen unzureichendem Ansprechen (< 50 % Response) auf eine Therapieoption, Therapieresistenz (ungenügendes Ansprechen auf zwei Optionen), therapierefraktärer Depression (ungenügendes Ansprechen auf _ 3 Behandlungsversuche, inklusive Elektrokonvulsionstherapie) und zwischen chronischer Depression (Andauern der depressiven Störung über zwei Jahre), die differentialdiagnostisch von der Dysthymie abzugrenzen ist, differenziert.

Die komplexe therapieresistente Depression, so der Konsensus, ist als eigenständiges Krankheitsbild zu betrachten. Zu den Faktoren, die die Entwicklung einer therapieresistenten Depression begünstigen, zählen komorbide Angststörungen, komorbide Persönlichkeitsstörungen, Suizidalität, Schwere der Erkrankung, Anzahl der Hospitalisierungen, wiederkehrende Episoden, früher Krankheitsbeginn sowie Nichtansprechen auf die erste antidepressive Behandlung.

Behandlungsalgorithmus

In der Therapie komplexer Depressionen sei keinesfalls therapeutischer Nihilismus angezeigt, vielmehr hat sich eine Behandlung mithilfe von Algorithmen bewährt, da diese eine genaue Überwachung der Therapie ermöglichen und evidenzbasiert sinnvolle Dosisoptimierungen oder mögliche Kombinationsoder Augmentationsstrategien aufzeigen. So ist der Algorithmus der World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) nach wie vor aktuell (Abb.), mit Ausnahme des Wechsels zu einem Antidepressivum mit einem anderen Wirkmechanismus, der aufgrund der vor – liegenden Datenlage in Frage gestellt werden muss.

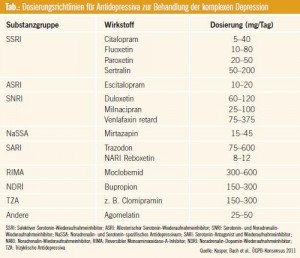

Dosisoptimierung: Grundsätzlich sollte als erster Schritt bei fehlendem Ansprechen auf eine antidepressive Medikation nach ausreichend langer Verabreichungsdauer eine Dosisoptimierung unter Plasmaspiegelbestimmung erwogen werden (Tab.). Eine prinzipielle Hochdosistherapie zeigte jedoch in mehreren Studien keinen nachweisbaren überlegenen therapeutischen Effekt.

Augmentationsstrategien: Eine Augmentationstherapie mit atypischen Antipsychotika als Add-on zu SSRI oder SNRI wurde in mehreren Studien für Quetiapin XR, Aripiprazol und Olanzapin untersucht, wobei die eindeutigste Datenlage für ein positives Ansprechen für Quetiapin XR vorliegt, das auch als einziges Atypikum in Europa in dieser Indikation zugelassen ist. Aufgrund dieser Datenlage wird die Kombination von SSRI/SNRI und atypischen Antipsychotika als Strategie erster Wahl in der Augmentationstherapie empfohlen. Generell müssen für die Augmentationstherapie mit Antipsychotika die Risiken wie metabolisches Syndrom oder extrapyramidale Nebenwirkungen dem Nutzen gegenübergestellt werden. Folgende Dosierun- gen sollten gewählt werden: Quetiapin XR: 150–300 mg, Aripiprazol: 2,5–10 mg, Olanzapin: 2,5–10 mg.

Über viele Jahre galt die Augmentationstherapie mit Lithium (Plasmaspiegel 0,6– 0,8 mVal/l) als Mittel der ersten Wahl. Die Ansprechraten betragen bis zu 50 % und in der Regel ist die Effektivität nach zwei Wochen bereits beurteilbar. Die vorliegenden Daten zeigen eine deutliche Wirksamkeit für die Add-on-Gabe von Lithium zu Trizyklika, die Effekte bei den SSRI sind hingegen deutlich geringer. Klinisch ist unklar, wann, wie oder ob überhaupt Lithium wieder ausgeschlichen werden sollte. Zu bedenken sind auch die Langzeitnebenwirkungen auf Niere und Schilddrüse. Daher wird Lithium als Mittel der zweiten Wahl empfohlen. Trijodthyronine (T3) werden als Mittel der dritten Wahl genannt. Trijodthyronine sind gut verträglich und für den Einsatz sprechen auch die Einmalgabe pro Tag sowie geringe Kosten. Von Nachteil sind die inkonsistente Datenlage, wenige Studien mit neuen Antidepressiva und mögliche Langzeitfolgen (Osteoporose), die noch nicht sicher beurteilbar sind. Besonders empfehlenswert ist der Einsatz von T3 für Patienten mit subklinischer Hypothyreose.

Psychostimulanzien zur Augmentation sind aufgrund der mangelnden Datenlage nicht zu empfehlen, gleichfalls Pindolol und Buspiron.

Der Wechsel auf ein anderes Antidepressivum ist dann empfehlenswert, wenn Patienten intolerable Nebenwirkungen aufweisen, wie z. B. Schlafstörungen, psychomotorische Agitation, Schmerzen, sexuelle Funktionsstörung. Die beschränkte Datenlage lässt lediglich den Wechsel auf ein SNRI nach Non-Response auf ein SSRI als sinnvolle Therapiemöglichkeit erscheinen. Prinzipiell ist anzumerken, dass der Switch mit Absetzphänomenen verbunden sein kann und bei Wechsel zu einem anderen Wirkmechanismus erneut mit einer Latenzzeit bis zum Eintreten des antidepressiven Effekts zu rechnen ist.

Die Kombination zweier Antidepressiva mit unterschiedlichem Wirkmechanismus erscheint aufgrund der vorliegenden Daten günstiger als der Wechsel auf ein anderes Antidepressivum. So verbessert beispielsweise die gleichzeitige Gabe von neueren Antidepressiva und Mirtazapin deutlich das Ansprechen auf die Therapie, was durch eine gute Datenlage gestützt wird. Nachteilig sind Gewichtszunahme, Sedierung, seltene, aber potenziell bedrohliche hämatologische UAW zu bewerten. Auch für Trazodon in Kombination mit SSRI oder den SNRI Venlafaxin wurde eine verbesserte Response dokumentiert.

EKT: Die Elektrokonvulsionstherapie hat einen fixen Stellenwert in der Behandlung der komplexen Depression und sollte zu jedem Zeitpunkt in Erwägung gezogen werden. Die beobachteten Ansprechraten mit deutlicher klinischer Besserung liegen zwischen 40 % und 70 %.

Psychotherapie: Wie Prim Univ.-Prof. Dr. Michael Bach, Landeskrankenhaus Steyr, ausführte, ist die Wirksamkeit von Psychotherapie bei depressiven Störungen unbestritten. „Bei therapieresistenter und/oder chronischer Depression liegen aber nur wenige Studien mit hoher methodischer Qualität vor, sodass derzeit keine verlässlichen Aussagen möglich sind.“ Nach Expertenmeinung existieren jedoch hinreichende Belege, dass Psychotherapie durchaus einen wertvollen Beitrag leisten kann. Während lange Zeit die kognitive Verhaltenstherapie als Methode der Wahl galt, geht die Psychotherapieforschung heute aufgrund der aktuellen Datenlage davon aus, dass die Verfahren, die bei komplexer Depression zum Einsatz kommen, gleichzeitig störungsspezifisch und integrativ sein müssen. Dazu zählen: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP), dialektisch behaviorale Therapie (DBT) und achtsamkeitsbasierte kognitive Verhaltenstherapie (MBCT). Diese psychotherapeutischen Verfahren, so Bach weiter, sind auch am besten empirisch belegt, zu anderen Therapierichtungen fehlen bislang verlässliche Daten. „Ein additiver Effekt von Pharmakotherapie und Psychotherapie ist erwartbar, allerdings ist die Frage, sequenzieller oder simultaner Einsatz, noch offen.“ Aufgrund des hohen Rückfallrisikos und des häufig rezidivierenden Verlaufs depressiver Erkrankungen sollte Psychotherapie als Rezidivprophylaxe angeboten und der Patient bezüglich der Überlegenheit der Kombinationstherapie aufgeklärt werden.

Quelle: Kasper S, Bach M et al., ÖGPB-Konsensus-Statement 2011 „Therapieresistente Depression“: Klinik und Behandlungsoptionen. CliniCum neuropsy, Sonderausgabe November 2011