Psychische Folgen von Gewalt – Teil 1: Das Spektrum der „posttraumatischen“ Erkrankungen

In dieser Artikelserie des SPECTRUM Psychiatrie liegt der Schwerpunkt auf den psychischen Folgen von erfahrener Gewalt. Der folgende Artikel gibt eine Übersicht über die historische Entwicklung und den derzeitigen Stand der allgemeinen Begriffsbildung im Bereich belastungsabhängiger Erkrankungen bzw. dem Spektrum posttraumatischer Erkrankungen nach Gewalterfahrungen. In weiteren Artikeln wird u. a. auf Dokumentation, rechtliche Rahmenbedingungen wie dem „Istanbul-Protokoll“, die Behandlung, die Situation von Kindern, von Opfern krimineller und insbesondere sexueller Gewalt sowie auf die Situation bestimmter Berufsgruppen in praxisbezogenen Darstellungen eingegangen werden.

Zur Geschichte

Zumindest seit der Diskussion um die Folgen von Eisenbahnunglücken vor dem Hintergrund der Industrialisierung kam es im Verlauf der letzten 150 Jahre zu einer zunehmenden Diskussion zu Reaktionen auf außerordentlich belastende Lebenserfahrungen1. Entsprechend den medizinischen und populären Modellen ging man dabei anfangs keineswegs selbstverständlich von primär psychologischen Mechanismen aus; so wurde beispielsweise beim „railway spine“ eine Erschütterung des Rückenmarks, also eigentlich ein primär neurologischer Mechanismus vermutet. In der zunehmenden Literatur zu Kriegsfolgen als Ausdruck extremer physischer und psychologischer Gewalt wurden seit dem Sezessionskrieg in den USA unterschiedliche Syndrome beobachtet, beispielsweise das „soldiers heart“, oder die „Kriegszitterer“ des 1. Weltkrieges.

Neben Symptomen der heutigen posttraumatischen Belastungsstörungen wie Schlafstörungen, einer verstärkten Schreckreaktion oder Albträumen wurden dabei vor allem Symptome wie psychogene Lähmungen oder andere beschrieben, die wir heute am ehesten den Konversionsstörungen zuordnen würden. Kurz nach dem 2. Weltkrieg wurde das komplexe „Konzentrationslagersyndrom“ beschrieben und dann infolge von Beobachtungen an Vietnamveteranen die posttraumatische Belastungsstörung in das amerikanische DSM, und später – als Teil der neuen Gruppe der „belastungsabhängigen Erkrankungen“ – in das ICD-10 übernommen.

Die Gruppe der belastungsabhängigen Erkrankungen im ICD

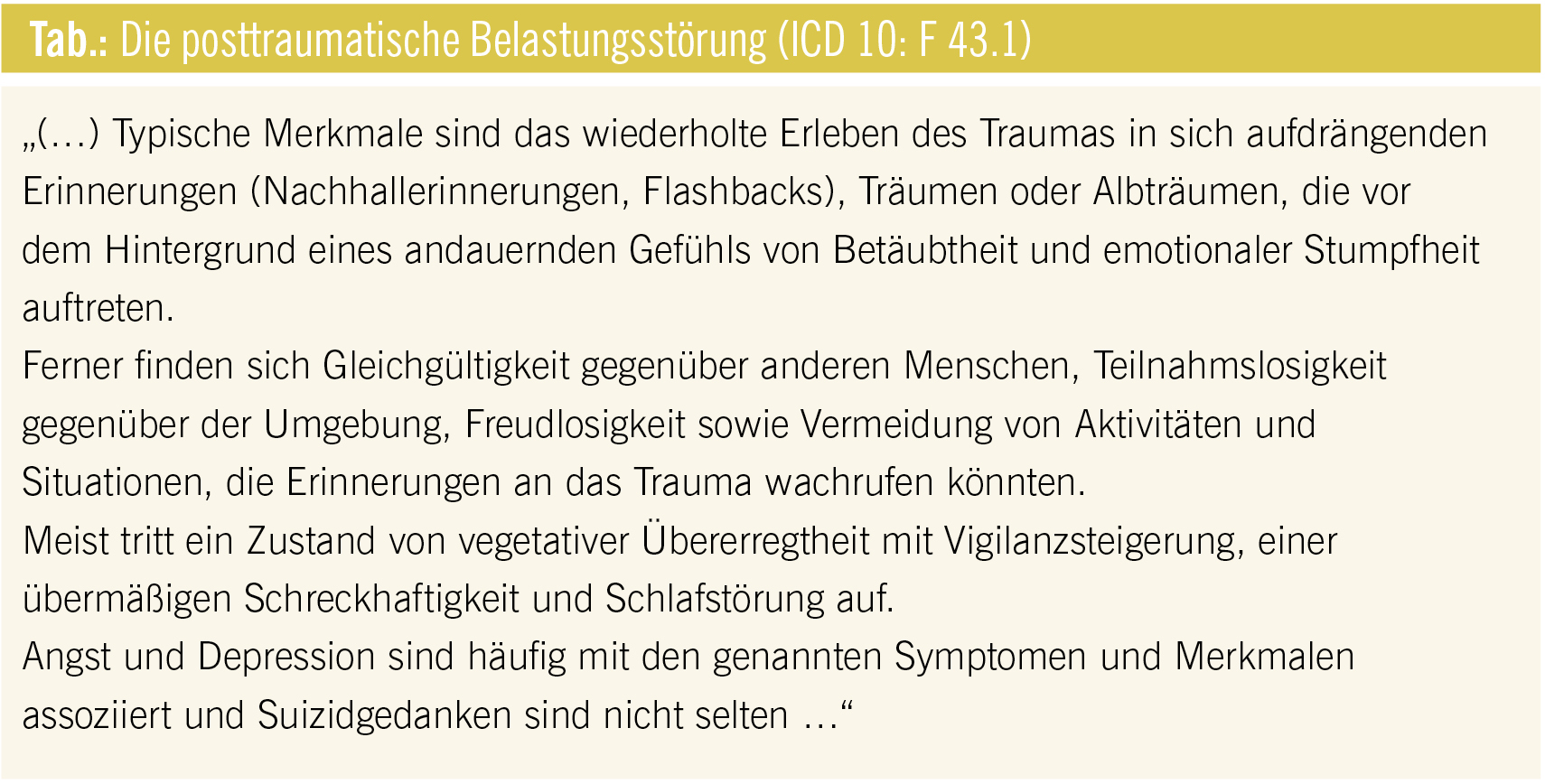

Posttraumatische Belastungsstörung

Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) wird in der Regel als eine Folge besonders schwerer, belastender Erlebnisse gesehen.

Durch ihre Abhängigkeit von Lebensereignissen und Umgebung besteht ein offensichtlich direkter Einfluss der Häufigkeit entsprechender außergewöhnlich schwerer Belastungen, insbesondere von sozialer Gewalt, auf die Prävalenz. Die geografisch breit gefächerten Prävalenzen liegen dabei in sehr sicheren Ländern und gewaltarmem sozialem Umfeld bei etwa 1 %, aber bei über 80 % in Kriegs- und Krisengebieten2, 3, in denen die Prävalenz mit der Zeit auch langsamer abnimmt als beispielsweise bei Opfern von Verkehrsunfällen.

Während bei Unfällen je nach untersuchter Gruppe und Methodik nach 3 Monaten 8–35 % und nach 12 Monaten meist nur noch etwa 8–15 % der Betroffenen an dem Vollbild einer klinischen posttraumatischen Belastungsstörung leiden4, führt besonders schwerwiegende Gewalt zu eher chronischen und unter Umständen lebenslanger Symptomatik5. Besonders in diesem Fall können Sekundärfolgen wie die indirekte Traumatisierung und das sogenannte „Zweite-Generations-Syndrom“6 bei Familienangehörigen auftreten.

Kernsymptomatik und komplexe PTBS: Die posttraumatische Belastungsstörung besteht nach heutigem Wissensstand und unter Berücksichtigung eines integrativen Modells im Wesentlichen aus einer Kerngruppe von Symptomen, die einer persistierenden und zu stark ausgeprägten – ursprünglich normalen und humanethologisch sinnvollen – Reaktion auf Bedrohungen entspricht7.

Es hat sich daher in Abweichung der ersten Modelle zur PTBS gezeigt, dass auch relativ alltägliche Ereignisse je nach kognitiver Einschätzung (beispielsweise Geburten, körperliche Erkrankungen8 oder sogar Wohnungseinbrüchen in Abwesenheit der Betroffenen) zu den Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung führen können.

Neben der in der Tabelle angeführten Kernsymptomatik wird zunehmend auch eine „assoziierte“ oder auch „komplexe“ Symptomatik beschrieben („komplexe“ posttraumatische Belastungsstörung9), bei der neben der angeführten Grundsymptomatik vor allem auch sozialpsychologische Folgen wie Verlust des Selbstwertgefühles, Schuld- und Schamgefühle, suizidales und selbstschädigendes Verhalten3 oder andere, nicht im Kernkonzept berücksichtigte Symptome angeführt werden.

Risikofaktoren und Verlauf: Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der posttraumatischen Belastungsstörung oder auch anderer unspezifischer Folgen, wie beispielsweise depressiver Reaktionsbildungen, sowie der weitere Verlauf bzw. die Chronifizierung hängen sowohl von der bereits angesprochenen Schwere des Ereignisses wie auch von einer Reihe weiterer Faktoren ab10, 11. Dazu gehört neben prädisponierenden, ungünstigen Faktoren insbesondere der „social support“ (psychologische Unterstützung) durch Familie und andere soziale Netzwerke nach dem Ereignis. Unter ungünstigen Umgebungsbedingungen sind Komplikationsrate und Komorbidität hoch, dabei werden vor allem Depressionen sowie Alkohol- und Substanzabusus als Versuch der Selbstbehandlung von Depressionen und Schlafstörungen beobachtet. Unzureichend erfasst werden bei einfachen Traumamodellen auf Basis der PTBS dabei die Folgen kumulativer oder multipler Traumatisierungen12.

Aufgrund der relativ eindeutigen Symptomatik kann die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung heute vor allem aus dem klinischen Bild gestellt werden. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass es im Längsschnitt in Abhängigkeit von psychologischen und Umweltfaktoren zu vorübergehenden Teilremissionen, beispielsweise der intrusiven Erinnerungsaktualisierungen, bei erfolgreicher Vermeidung, etwa in einer sicheren Umgebung außerhalb eines Bürgerkriegsgebietes oder außerhalb eines gewalttätigen sozialen Umfeldes kommen kann.

Bei Veränderung der Lebensumstände oder erzwungener Rekonfrontation, beispielsweise in Asylverfahren, in einem Gerichtsverfahren oder bei zufälliger Exposition, kann es zu einem Wechsel in eine „intrusive“ Phase kommen, bei der zunehmend Albträume, Unruhe, Angstzustände, dissoziative Symptome und Erinnerungsaktualisierungen im Vordergrund stehen. Im ungünstigsten Fall und bei Vorliegen extremer Gewalt geht die PTBS in eine anhaltende Persönlichkeitsänderung nach extremen Lebenserfahrungen (F 62.0; am ehesten entsprechend dem Konzentrationslager-Überlebenden-Syndrom) über.

Akute Belastungsreaktion

Die akute Belastungsreaktion (F 43.0) ist meist gekennzeichnet von einem kognitiv-dissoziativen „Abgleiten aus der Realität“ im Sinne eines Schutzmechanismus, Stupors oder in Form von intensiver Angst und Hyperaktivierung und wird in der Regel als vorübergehendes Phänomen ohne eindeutigen Behandlungsbedarf definiert. Allerdings können situativ stützende Maßnahmen wichtig werden. Weiters wird sie als ein möglicher Prädiktor des wahrscheinlicheren Auftretens einer späteren posttraumatischen Belastungsstörung gesehen13.

Anpassungsstörungen

Anpassungsstörungen (F 43.2) können von unterschiedlichen Symptomen, wie beispielsweise depressiven Verstimmungen oder unspezifischeren Angstsymptomen begleitet sein. Im Modell des ICD-10 bestehen hier unzureichende Copingmechanismen und ein – allerdings sehr subjektiv einzuschätzendes – Missverhältnis zwischen Schwere des auslösenden Ereignisses und Intensität der reaktiven Symptomatik. Dabei ist zu berücksichtigen, dass kaum Studien mit entsprechenden Instrumenten zu den Anpassungsstörungen im Sinne des ICD-10 vorliegen, auch erscheinen die vorgegebenen Zeit- und Belastungskriterien nicht in Übereinstimmung mit den vorliegenden Daten bei psychologisch schwer traumatisierten Gewaltopfern zu stehen.

Kulturabhängige Reaktionen oder Syndrome („idioms of distress“)

Kulturabhängige belastungsabhängige Syndrome, in der internationalen Literatur zunehmend als „idioms of distress“ zusammengefasst14, spiegeln – ähnlich wie die bereits angesprochenen früher auch in Österreich häufigen Konversionsstörungen oder „Kriegszitterer“ – akzeptierte Reaktionsmuster wider. Als besonders häufige und „unspezifisch“, d. h. nicht nur nach extremen Lebenserfahrungen auftretende Erkrankungen sind – vor allem bei Traumatisierung in der früheren Kindheit15 – Essstörungen, generalisierte Angststörungen sowie somatoforme Störungen anzuführen, bei einer Exposition im Erwachsenenalter vor allem Depressionen sowie ebenfalls und in Wechselwirkung mit dem kulturellen Hintergrund somatoforme Störungen.

1 Thomann KD, Rauschmann M, „Post-traumatic stress disorder“-historical aspects of a „modern“ psychiatric illness in the German language areas. Medizinhist J 2003; 38:103–38.

2 Wenzel T, Griengl H, Stompe T, Mirzaei S, Kieffer W, Psychological disorders in survivors of torture: exhaustion, impairment and depression. Psychopathology 2000; 33:292–6.

3 Wenzel T, Rushiti F, Aghani F, Diaconu G, Maxhuni B, Zitterl W, Suicidal ideation, post-traumatic stress and suicide statistics in Kosovo. An analysis five years after the war. Suicidal ideation in Kosovo. Torture 2009; 19:238–47.

4 Mayou RA, Ehlers A, Bryant B, Posttraumatic stress disorder after motor vehicle accidents: 3-year follow-up of a prospective longitudinal study. Behav Res Ther 2002; 40:665–75.

5 Carlsson JM, Olsen DR, Mortensen EL, Kastrup M, Mental health and health-related quality of life: a 10-year follow-up of tortured refugees. J Nerv Ment Dis 2006; 194:725–31.

6 Yehuda R, Schmeidler J, Wainberg M, Binder-Brynes K, Duvdevani T, Vulnerability to posttraumatic stress disorder in adult offspring of Holocaust survivors. Am J Psychiatry 1998; 155:1163–71.

7 Gardner R Jr, Evolutionary perspectives on stress and affective disorder. Semin Clin Neuropsychiatry 2001; 6:32–42.

8 Fones C, Posttraumatic stress disorder occurring after painful childbirth. J Nerv Ment Dis 1996; 184:195–6.

9 Boroske-Leiner K, Hofmann A, Sack M, Assessment of complex PTSD – internal and external validity of a diagnostic interview. Psychother Psychosom Med Psychol 2008; 58:192–9.

10 Foa EB, Trauma and women: course, predictors, and treatment. J Clin Psychiatry 1997; 58 Suppl 9:25–8.

11 Goenjian AK, Steinberg AM, Najarian LM, Fairbanks LA, Tashjian M, Pynoos RS, Prospective study of posttraumatic stress, anxiety, and depressive reactions after earthquake and political violence. Am J Psychiatry 2000; 157:911–6.

12 Harder VS, Mutiso VN, Khasakhala LI, Burke HM, Ndetei DM, Multiple traumas, postelection violence, and posttraumatic stress among impoverished Kenyan youth. J Trauma Stress 2012; 25:64–70.

13 Bryant RA, Creamer M, O’Donnell M, Silove D, McFarlane AC. The capacity of acute stress disorder to predict posttraumatic psychiatric disorders. J Psychiatr Res 2012; 46:168–73.

14 Lewis-Fernández R, Gorritz M, Raggio GA, Peláez C, Chen H, Guarnaccia PJ, Association of trauma-related disorders and dissociation with four idioms of distress among Latino psychiatric outpatients. Cult Med Psychiatry 2010; 34:219–43.

15 Sugaya L, Hasin DS, Olfson M, Lin KH, Grant BF, Blanco C, Child physical abuse and adult mental health: A national study. J Trauma Stress 2012; 25:384–92.