Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie hatte SARS-CoV-2 weitreichende Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme und die Gesellschaft. Dominierten anfangs vor allem Abstandsgebote und Masken zur Verhinderung neuer Infektionen, stehen nun verschiedene medikamentöse Therapieoptionen zur Verfügung. Im Verlauf der Pandemie kam es zu unterschiedlichen Virusvarianten und der Entwicklung verschiedenster therapeutischer Möglichkeiten; daher stellt sich die Frage, welche Therapien im Jahr 2025 gegen die aktuell zirkulierenden Varianten möglich und sinnvoll sind.

SARS-CoV-2 wieder im Steigen begriffen

Laut AGES ist die Prävalenz von SARS-CoV-2 in Österreich wie in Europa aktuell wieder am Ansteigen (Abwassermonitoring, Sentinelproben).1 Vorherrschend ist derzeit die Variante XFG, die aus 2 Omikron-Unterlinien entstanden ist und ebenso als Omikron-Subvariante eingestuft wird.2 Die Winterwelle 2024/2025 ist zwar eher mild verlaufen, das Risiko schwerer Verläufe bleibt jedoch insbesondere für chronisch Kranke, ältere und immunsupprimierte Patient:innen bestehen. Für diese Gruppen ist Prävention weiterhin essenziell.

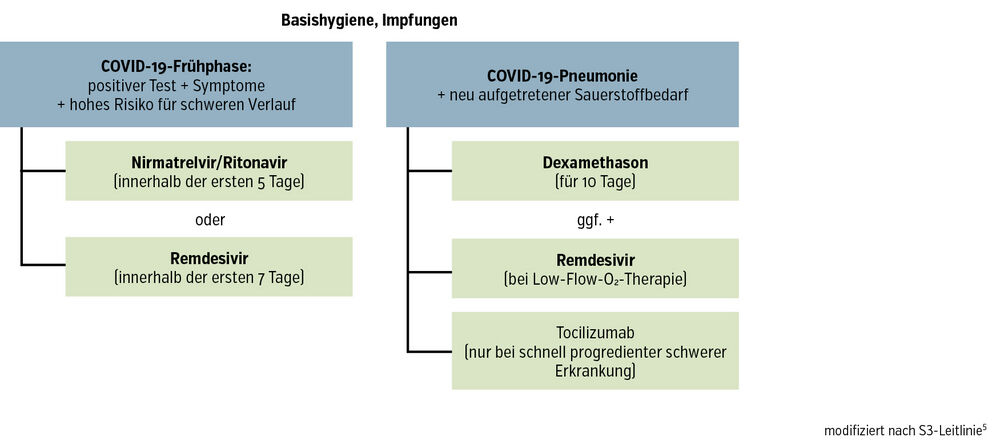

Prävention: Basismaßnahmen und Impfung

Die Basishygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, Desinfektion, Lüften und das Tragen von Masken bei engem Kontakt mit Infizierten oder in medizinischen Einrichtungen werden weiterhin empfohlen. In Spitälern gilt weiterhin eine Einzel- oder Kohortenisolationspflicht für infektiöse Patient:innen.

Die Prävention durch Impfen betreffend werden seit Sommer 2024 in Österreich nur noch an die aktuellen Varianten angepasste Impfstoffe empfohlen. Eine jährliche Auffrischung wird laut aktuellem Impfplan Österreich allen ab 12 Jahren empfohlen, die das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes reduzieren möchten; dies gilt insbesondere für Menschen mit Grunderkrankungen. Die Impfung ist ab einem Alter von 6 Monaten zugelassen und kostenfrei erhältlich. Der Abstand zur letzten Impfung oder bestätigten Infektion sollte idealerweise 12 Monate betragen; bei Immunsupprimierten gegebenenfalls kürzer. Ein angepasster Variantenimpfstoff (LP.8.1) ist seit Mitte September in Österreich verfügbar.3

Erkrankungsverlauf

Eine COVID-19-Erkrankung kann zeitlich und pathophysiologisch in 3 Phasen eingeteilt werden, die individuell mit unterschiedlicher Schwere auftreten können: die virale Phase (Tag 1–7; Virusreplikation mit allgemeinem Krankheitsgefühl, Fieber, Husten und Geruchsverlust), die pulmonale Phase (Woche 2; Dyspnoe, ggf. Sauerstoffbedarf) und die hyperinflammatorische Phase (schwerer Verlauf mit akutem Lungen- und/oder Multiorganversagen).

Medikamentöse Behandlung

Die Entscheidung für eine medikamentöse Therapie ist von der klinischen Symptomatik, den Vorerkrankungen der Patient:innen, der Krankheitsphase und der SARS-CoV-2-Variante abhängig. Auch Medikamenteninteraktionen und Kontraindikationen für antivirale Therapien müssen berücksichtigt werden.

Antivirale Therapien. Nirmatrelvir/Ritonavir ist ein Kombipräparat aus dem Wirkstoff Nirmatrelvir, der mit einer Protease von SARS-CoV-2 interagiert und so die Replikation des Virus hemmt, und dem Wirkstoff Ritonavir, der den Abbau von Nirmatrelvir durch Hemmung des CYP450-Systems verlangsamt. Die Gabe ist nur während der Virusreplikationsphase innerhalb der ersten 5 Tage nach Symptombeginn sinnvoll. Besonders Patient:innen mit einem hohen Risiko für schwere Verläufe profitieren von der Gabe. Die Dosierung erfolgt oral mit 300 mg + 100 mg zweimal täglich für 5 Tage. Bei einer eGFR zwischen 30 ml/min und 60 ml/min ist eine Dosisanpassung nötig. Bei einer eGFR unter 30ml/min wird die Anwendung nicht mehr empfohlen. Zu beachten sind Arzneimittelinteraktionen durch die Hemmung des CYP450-Systems von Ritonavir, beispielsweise bei Simvastatin oder Tacrolimus. Vor der Verschreibung sollte das Interaktionspotenzial der Dauermedikation mittels Tools wie dem Liverpool-Interaktionschecker überprüft werden.4 Die Interaktionen können bis zu 48 Stunden nach Ende der Einnahme anhalten.

Remdesivir ist ein Nukleotidanalogon, das ursprünglich gegen das Ebolavirus und Marburgvirus entwickelt wurde. Indem statt ATP Remdesivirtriphosphat in die RNA eingebaut wird, wird die Replikation von SARS-CoV-2 reduziert. Bei Risikopatient:innen sollte die Gabe innerhalb der ersten 7 Tage nach Symptombeginn erfolgen. Die Gabe ist nur intravenös möglich mit initial 200 mg an Tag 1 und 100mg ab dem 2. Tag für gesamt 5 Tage. Eine Dosisanpassung bei einer reduzierten eGFR ist nicht erforderlich, die Gabe bei Dialysepatient:innen ist möglich. Es sind deutlich weniger Medikamenteninteraktionen bekannt, eine gleichzeitige Anwendung mit Chloroquin oder Hydroxychloroquin wird wegen einer möglichen antagonistischen Wirkung nicht empfohlen.

Neutralisierende monoklonale Antikörper. Als weiterer Therapieansatz wurden im Verlauf der Pandemie unterschiedliche monoklonale Antikörper entwickelt. Durch Bindung an das Spike-Protein kann der Viruseintritt in die Wirtszelle gehemmt werden. Derzeit sind 2 neutralisierende monoklonale Antikörper zur Therapie/Prävention einer Infektion zugelassen: Tixagevimab/Cilgavimab ist ein Kombinationspräparat aus zwei monoklonalen Antikörpern, das 2022 zur Präexpositionsprophylaxe für Patient:innen ohne ausreichende Immunantwort auf eine Impfung zugelassen wurde; wegen fehlender Wirksamkeit gegen aktuelle Varianten ist das Präparat derzeit in Österreich nicht verfügbar. Sipavibart ist seit 2025 zur Präexpositionsprophylaxe für immunsupprimierte Patient:innen zugelassen. Die Gabe erfolgt einmalig i. m. oder i. v. Haben die SARS-CoV-2-Viren eine F456L-Mutation im Spike-Protein, wie die derzeit in Österreich häufigen Subvarianten, ist die Wirkung deutlich eingeschränkt. Gegen die meisten anderen SARS-CoV-2-Subvarianten wirkt das Präparat in vitro und in Studien gut.

Immunmodulative Therapie. Patient:innen, die durch COVID-19 mindestens eine Low-Flow-Sauerstofftherapie brauchen, sollten 6mg Dexamethason p. o oder i. v. für 10 Tage erhalten. Nicht empfohlen ist Dexamethason für Patient:innen ohne Sauerstoffbedarf. Inhalative Steroide sollten generell nicht gegeben werden. Die additive Gabe von Tocilizumab zur Dexamethasontherapie kann bei Patient:innen mit Sauerstoffbedarf, (noch) nicht eingeleiteter invasiver Beatmung und progredienter schwerer COVID-19-Erkrankung erwogen werden. Die Gabe erfolgt dann einmalig gewichtsadaptiert i. v.

Antikoagulation. COVID-19 kann zu Thromboembolien und Mikrothromben führen. Bei ambulanten Niedrigrisikopatient:innen ist keine medikamentöse Thromboembolieprophylaxe empfohlen. Bei Risikopatient:innen sollte eine Prophylaxe mit niedermolekularem Heparin erwogen werden. Besteht bereits eine orale Antikoagulation als Dauertherapie, sollte diese in jedem Fall fortgeführt werden, eine weitere Prophylaxe ist dann nicht notwendig. Bei stationären COVID-19-Patient:innen wird eine prophylaktische Gabe empfohlen. Nach Entlassung sollte patientenindividuell über eine prolongierte Gabe über 4 bis 5 Wochen entschieden werden.

Fazit

Auch im Jahr 2025 sind Basishygienemaßnahmen und Impfungen besonders für Risikopatient:innen essenziell für die Prävention schwerer COVID-19-Erkrankungen. Erkrankten mit hohem Risiko für einen schweren Verlauf stehen antivirale und immunmodulatorische Therapien zur Verfügung. Entscheidend sind die frühzeitige Diagnostik und Therapieeinleitung. Im ambulanten Bereich sollten regelmäßige klinische Kontrollen zur Evaluation einer Spitalsaufnahme erfolgen. Nach einer durchgemachten Infektion sollten die Patient:innen weiterhin ambulant nachbetreut werden.