Stigma und Psychiatrie

In seinem Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ stellt Robert Musil fest: „… denn sie leiden nicht nur an einer minderen Gesundheit, sondern auch an einer minderwertigen Erkrankung.“ Obwohl vor etwa 80 Jahren verfasst, hat diese Bemerkung nichts von ihrer Gültigkeit eingebüßt.

In der Abhandlung „Morgenröte – Gedanken über moralische Vorurteile“ fordert Friedrich Nietzsche: „Wir sind aufgerufen, die Phantasie des Kranken zu beruhigen, dass er wenigstens nicht wie bisher mehr von seinen Gedanken über seine Krankheit zu leiden hat als von der Krankheit selber.“

Auch die nachstehende Äußerung eines Betroffenen untermauert die Ansicht von Asmus Finzen, dass das Stigma durch die Beschädigung der Identität eine „zweite Krankheit“ bewirken kann, die sich unabhängig von der Grunderkrankung entwickelt und den weiteren Krankheitsverlauf negativ beeinflusst1: „Was mich vor 12 Jahren, als ich selbst an einer Depression erkrankte, am meisten erbitterte, war die Erkenntnis, wie sehr der Ruf psychischer Erkrankung das Leiden der an ihr Erkrankten verschlimmerte. Viele meiner Leidensgefährten waren von ihrer psychischen Krankheit abgestoßen und schienen sich ihrer zu schämen“.

Nicht nur diese Auswahl von Zitaten verdeutlicht, dass Stigma und die damit vergesellschaftete Diskriminierung auch heute noch als wesentliche Hindernisse für die Behandlung und Genesung psychisch Erkrankter erachtet werden.

Diese von Irrationalität und Emotionalität geprägten Vorurteile haften an allem, was im „Halo“ psychischen Krankseins anzutreffen ist. Betroffen von den Folgen des Stigmas sind daher nicht nur Patienten, sondern auch Angehörige, professionelle Helfer, Behandlungsmethoden und psychiatrische Institutionen. Es handelt sich um einen der Brennpunkte in der Psychiatrie, dem nicht immer die ihm gebührende Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Das Stigma psychischer Erkrankungen – einige Wurzeln

Hartmann Hinterhuber bemerkt dazu2: „Bedingt durch das negative Numinosum, das seelische Erkrankungen beim Gesunden erzeugt, und die von der Gesellschaft befürchtete kommunikative Anomie sowie die vermeintliche Unberechenbarkeit des psychisch Kranken, fließen in allen Kulturen und zu allen Zeiten irrationale Momente in die Beurteilung des psychisch kranken Menschen und – damit verbunden – auch der Psychiatrie ein.“

Das Stigma und die damit vergesellschaftete Ausgrenzung psychisch Erkrankter ist in unserer kulturellen Tradition fest verankert; die Wurzeln dafür reichen weit zurück. In einer religiösen Interpretation wird in vielen Kulturkreisen nach wie vor der psychisch Kranke als ein von Dämonen Besessener oder Sündiger angesehen, der in der Folge entweder von der Gemeinschaft ausgestoßen wird oder dem unter Anwendung von Exorzismus der rechte Weg gewiesen werden soll.

Auch die Psychiatrie selbst beteiligte sich an der Entwicklung von Vorurteilen. Vertreter der „romantischen Psychiatrie“ wie Johann Christian August Heinroth (1773–1843), der 1811 in Leipzig auf den ersten Lehrstuhl für Psychiatrie berufen wurde, erachtete psychische Erkrankungen als selbstverschuldet und Strafe für sündhaftes Verhalten; eine Meinung, die auch heute noch anzutreffen ist.

Eugenik und Nationalsozialismus: Die vom französischen Psychiater Bénédict Augustin Morel (1809–1873) aufgestellte „Degenerationslehre“ floss in die vom britischen Naturforscher Sir Francis Galton (1822–1911) ins Leben gerufene „Eugenik“ ein, die als weltweite Bewegung bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts Wissenschaft und Politik beeinflusste. In der daraus entwickelten „sozialdarwinistischen Gesellschaftstheorie“ wurde dieses Konzept in der Gesundheits- und Bevölkerungspolitik mit dem Ziel verwendet, den Anteil vermeintlich positiver Erbanlagen zu vermehren (positive Eugenik) und die als negativ bewerteten Erbanlagen „auszumerzen“ (negative Eugenik).

Dieses Gedankengut fiel bei den Nationalsozialisten auf fruchtbaren Boden. Neben den Kosten, die durch die Betreuung psychisch Erkrankter entstehen, wurde die befürchtete „Degeneration“ des Volkes und die damit vergesellschaftete „Gefährlichkeit“ als Legitimation benutzt, in einem ersten Schritt psychisch Erkrankte und geistig Behinderte zu sterilisieren und in der Folge etwa 400.000 Menschen in einer euphemistisch als „Euthanasie“ bezeichneten Aktion zu ermorden3.

Die psychiatrische Diagnostik hat offensichtlich auch zur Ausbildung von Vorurteilen beigetragen. Am Beispiel des Schizophreniekonzepts in Kraepelins, Bleulers und Schneiders Werk führt Heinz Katschnig aus, dass darin stigmarelevante Wurzeln zu orten sind4. Emil Kraepelins Konzept der „Dementia praecox“ – als eine unweigerlich zum seelischen Siechtum führende Krankheit – verfestigte den Mythos der „Unheilbarkeit“.

Der Terminus technicus „Schizophrenie“ von Eugen Bleuler entwickelte durch die falsche Rückübersetzung als „gespaltene Persönlichkeit“ ein Eigenleben, das mit Unberechenbarkeit, Unheimlichkeit und Angst verbunden ist. Kurt Schneider vermittelte mit den „Symptomen 1. Ranges“, in denen Wahnideen und Halluzinationen für die Diagnose Schizophrenie als zentral dargestellt werden, das Bild der „Verrücktheit“. Somit gründen manche Vorurteile von heute auch in der Lehrmeinung von gestern oder vorgestern.

Ein Perspektivenwechsel

Ein Beispiel für einen solchen Wechsel der Betrachtung ist die Arbeit von Beate Schulze und Matthias Angermeyer5. Darin versuchten die Autoren mit Hilfe von Fokusgruppen, mehr über das subjektive Erleben schizophren Erkrankter und ihrer Angehörigen zu erfahren. Diese qualitative Studie konzentrierte sich auf die Sicht jener, die den stigmatisierenden Reaktionen ausgesetzt sind. Dieser Aspekt war bislang in Untersuchungen des Stigmaprozesses und seiner Folgen weitestgehend ausgespart worden.

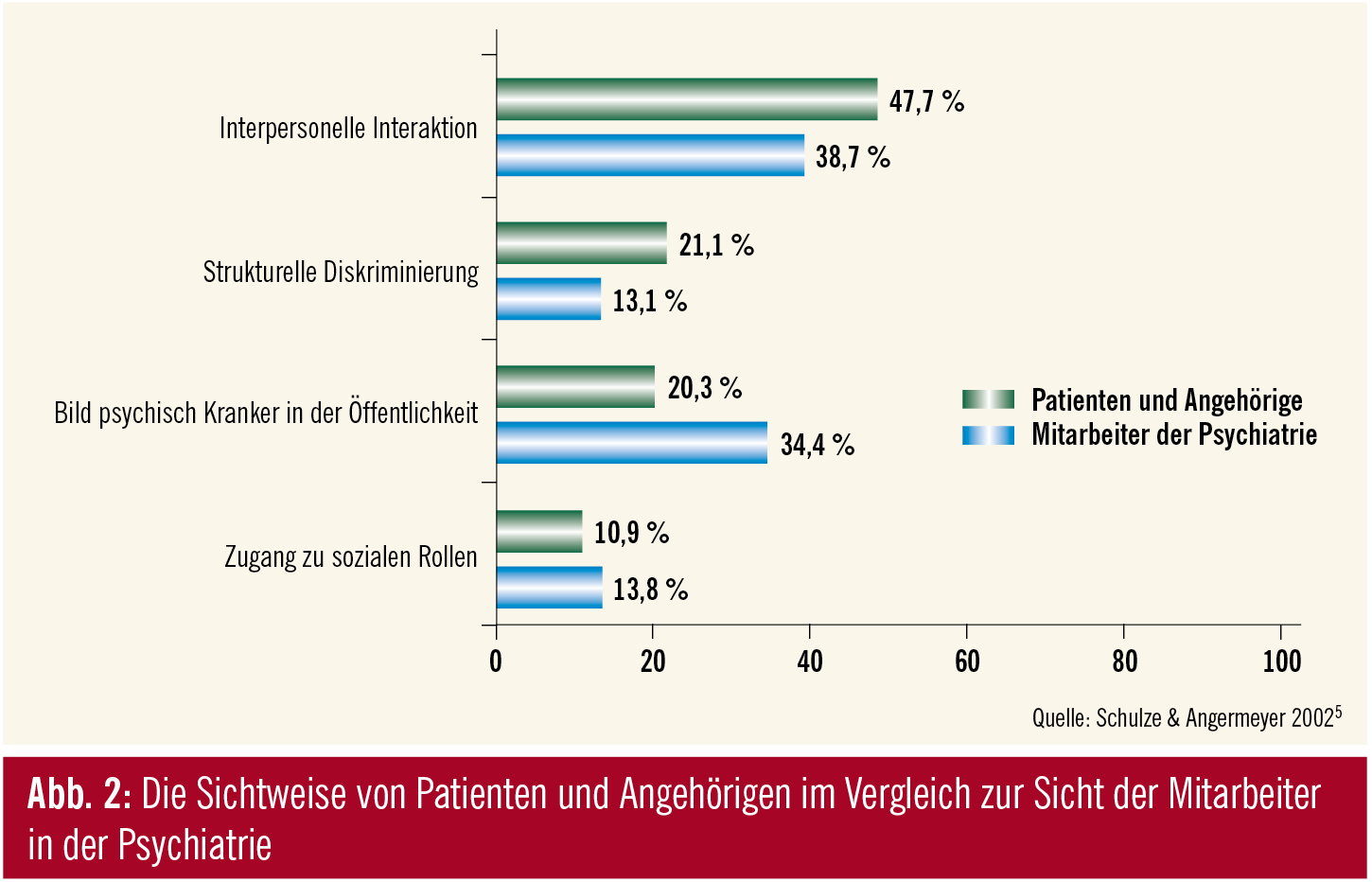

In dieser Studie konnten die 10 häufigsten Stigmatisierungserfahrungen von Betroffenen (Abb. 1) zu 4 Dimensionen zusammengefasst werden: „interpersonelle Interaktion“, „strukturelle Diskriminierung“, „das Bild psychisch Kranker in der Öffentlichkeit“ und „Zugang zu sozialen Rollen“. Die Bewertungen von Patienten und Angehörigen wurde mit der Sichtweise von Mitarbeitern in der psychiatrischen Versorgung verglichen (Abb. 2).

Die „strukturelle Diskriminierung“ fasst die subjektiv im Kontakt mit professionellen Helfern und im Kontext der Behandlung erlebten Stigmatisierung sowie die unzureichende Qualität der psychiatrischen Versorgung zusammen. Aus der Sicht der Betroffenen tragen diese zu etwa 22 % an den gesamten Stigmatisierungserfahrungen bei. Diese Quelle für Stigmatisierung wird von Mitarbeitern der Psychiatrie als weniger wichtig erachtet.

Dieses Ergebnis ist ein Hinweis, dass Patienten und Angehörige sich in auch vom Hilfesystem stigmatisiert und diskriminiert erachten und Betroffene und Helfer sich hinsichtlich ihrer Wahrnehmung von Stigmatisierung deutlich unterscheiden. Die Konsequenz daraus sollte sein, dass in der klinischen Arbeit wie auch in der Stigmaforschung die Perspektive der Betroffenen stärker als bisher berücksichtigt wird.

Iatrogenes Stigma – sind Psychiater gegenüber stigmatisierenden Einstellungen immun?

Auf die Frage „Wäre es ihnen, wenn sie die Diagnose Schizophrenie erhalten hätten, unangenehm, darüber mit Freunden oder Bekannten zu sprechen?“ antworteten 60 % der befragten Psychiater eines psychiatrischen Krankenhauses mit „ja“. Wurde nachgefragt, ob der Grund dafür in der Stigmatisierung liege, stimmten dem 37 % zu6.

Norman Sartorius, der die weltweite Kampagne „Open the doors – against stigma and discrimination because of schizophrenia“ ins Leben rief, brachte schon frühzeitig den Begriff „Iatrogenes Stigma“ in die Diskussion ein7. Er ist der Ansicht, dass Psychiater und andere in der Psychiatrie tätige Berufsgruppen ihre Einstellungen und ihr Verhalten gegenüber den Patienten hinterfragen sollten. Ohne es zu wollen, können z. B. durch die vorschnelle oder unachtsame Vergabe einer psychiatrischen Diagnose oder durch die Nichtbeachtung sichtbarer Medikamentennebenwirkungen psychisch Erkrankte stigmatisiert werden. Auch die Tatsache, dass von Ärzten – Psychiatern eingeschlossen – körperliche Erkrankungen bei psychiatrischen Patienten weniger ernst genommen werden, weist auf ein iatrogenes Stigma hin.

In ihre Untersuchung, ob Psychiatrieprofis ihre Patienten stigmatisieren, kommen Christoph Lauber und Mitarbeiter zum Ergebnis, dass sich Psychiatrieexperten in ihren Einstellungen gegenüber psychisch Kranken nicht wesentlich von jenen der Allgemeinbevölkerung unterscheiden8. Es liegen sogar Befunde vor, dass Psychiater, was den Krankheitsverlauf oder die Rehabilitationschancen ihrer Patienten betrifft, häufig negativer eingestellt sind als die Bevölkerung.

Stigma und Zwang: Eine wichtige Quelle für die Stigmatisierung und Diskriminierung von Psychiatriepatienten liegt auch im Umgang der Psychiatrie mit dem Zwang9. Dazu äußern sich Harald Zäske und Wolfgang Gaebel10: „Die Anwendung von Zwang im Rahmen der psychiatrischen Versorgung und das Stigma psychisch erkrankter Menschen sind tabuisierte Themen, die in einem komplexen wechselseitigen Zusammenhang zueinander stehen. So speist sich das Stigma unter anderem aus Kenntnissen über zwangsweise Behandlungen und Unterbringungen in psychiatrischen Einrichtungen. Andersherum werden diejenigen Personen, die an der Entscheidung über Zwangsmaßnahmen und deren Durchführung beteiligt sind, auch durch deren eigene Einstellungen und Wertvorstellungen, die durch das Stigma geprägt sein können, in ihren Handlungen beeinflusst.“

Selbststigmatisierung – „das Stigma auf der Innenseite der Stirn“

Diese bildhafte Beschreibung des internalisierten Stigmas stammt von einem von psychischer Erkrankung Betroffenen11. Führt man eine Literaturrecherche zu den Begriffen Vorurteil, Stigma und Diskriminierung durch, findet man viele Fachartikel zur „Fremdstigmatisierung“ oder über bereits durchgeführte Anti-Stigma-Kampagnen. Im Vergleich dazu gibt es wenige Untersuchungen, die sich mit dem Aspekt der „Selbststigmatisierung“ auseinandersetzen. Neben der Fremdstigmatisierung haben jedoch viele Kranke mit der Verinnerlichung von Vorurteilen zu kämpfen12.

Menschen mit einer psychischen Erkrankung neigen häufig dazu, die üblichen Vorurteile gegenüber ihrer Krankheit zu akzeptieren. Dabei internalisieren sie die mit der Stigmatisierung vergesellschafteten Vorurteile, da sie aus ihrem „gesunden Vorleben“ diese abwertenden Einstellungen in ihre Erkrankung mitnehmen und nun gegen sich selbst wenden.

Folgen der Selbststigmatisierung: Die Folgen davon können gravierend sein. Zum einen kann – im Sinne einer Coping-Strategie oder Verleugnung – die Realität der Erkrankung negiert werden. Das Aufsuchen von professionellen Hilfen oder die Behandlung wird dadurch erheblich behindert. Zum anderen kann, wenn die negativen Zuschreibungen auf die eigene Person als zutreffend erachtet werden, die Genesung beeinträchtigt werden. Dazu tragen Scham und Entwertung der eigenen Person sowie die Beschädigung des Selbstwertgefühls und der Selbstwirksamkeit bei. Entmutigung, Hoffnungslosigkeit und sozialer Rückzug können zu einer „zweiten Erkrankung“ führen1, wodurch Partizipation und Lebensqualität der Betroffenen negativ beeinflusst werden.

Dies konnte auch empirisch verifiziert werden: Eine Untersuchung, die sich mit dem Zusammenhang von Selbstwirksamkeit/Empowerment und Selbststigmatisierung/Coping beschäftigte, fand heraus, dass 51 % der Reduktion von Empowerment durch die Beschädigung der Selbstwirksamkeit bzw. auf einer allgemeineren Ebene durch dysfunktionales Coping und höhere Stigmaerwartungen erklärt werden konnten13. „Selbststigmatisierung scheint ein gewichtiger Stein für Hilfesuchende zu sein. Dieser Stein liegt allerdings nicht auf dem Weg, sondern im Rucksack der Betroffenen“14.

Anti-Stigma-Arbeit – „Es ist schwieriger, ein Vorurteil als ein Atom zu knacken.“

Albert Einstein wird diese Sentenz zugeschrieben, und sie weist treffend auf die Schwierigkeit hin, dass kulturell tief verwurzelte Einstellungen zu verändern sind. In unserer Gesellschaft sind auch heute noch Stereotype wie die vermeintliche Unbehandelbarkeit, Unberechenbarkeit oder Gefährlichkeit psychisch Erkrankter sehr lebendig. Da diese erlernten Annahmen mit negativen Gefühlen wie Angst und Abneigung gekoppelt sind, erweisen sie sich als nicht so leicht korrigierbar.

Im letzten Jahrzehnt wurde versucht, mit Hilfe von Kampagnen den mit psychischem Kranksein in der Bevölkerung vergesellschafteten Vorurteilen zu begegnen. Substantielle Veränderungen der Einstellungen konnten offensichtlich damit nicht erzielt werden15. Das bedeutet jedoch nicht, dass Öffentlichkeitsarbeit nicht sinnvoll ist. Anti-Stigma-Aktivitäten dürfen sich nicht auf „Feuerwerke“, die von einigen Wenigen abgefeuert werden, beschränken. Bei den Bemühungen zur Entstigmatisierung psychischen Krankseins sollte es sich um Projekte handeln, die einen langen Atem haben und in die alle von psychischer Erkrankung betroffenen Gruppen eingebunden sind.

Die Versuche, das Stigma zu bewältigen, sollten sich in Zukunft nicht darauf beschränken, die Bevölkerung oder Medien zu überzeugen, ihre Einstellungen und Haltungen gegenüber psychisch Erkrankten zu überdenken und zu verändern. Anti-Stigma-Arbeit muss auch „zu Hause“, d. h. in der Psychiatrie selbst geleistet werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter psychiatrischer Einrichtungen sind dafür eine wichtige Zielgruppe. Autoren, die sich mit dem „iatrogenen Stigma“ beschäftigen, fordern, dass Psychiater, Psychologen, Pflegepersonal und andere in die Behandlung eingebundene Berufsgruppen – bevor sie sich um die Vorurteile anderer kümmern können – zuerst ihre eigenen Vorurteile und diskriminierenden Verhaltensweisen gegenüber ihren Patienten reflektieren und gegebenenfalls abbauen sollten7, 8.

Stigma-Management: Bereits vor mehr als einem halben Jahrhundert hat der Soziologe Erving Goffman darauf hingewiesen, dass das „Stigma-Management“, d. h. die individuelle Bewältigung des Stigmas wichtig ist. Die „Selbststigmatisierung“ trägt durch Nichtbehandlung, verspätete Behandlung, Behandlungsabbrüche, Non-Compliance, Demoralisierung, Hoffnungslosigkeit und sozialen Rückzug sicherlich zu schlechteren Behandlungsergebnissen bei. So wird der Mythos der Unheilbarkeit, der an psychischen Erkrankungen klebt, genährt. Dabei könnte dem Stigma psychischer Erkrankungen am raschesten begegnet werden, wenn die Behandlung von der Bevölkerung als effektiv angesehen wird. Eine Antwort auf das internalisierte Stigma könnte sein, das „Stigma-Management“16 in der Behandlung stärker als bisher zu berücksichtigen.