Stigmaresistenz: Konzept und Daten

Stigmaresistenz ist ein neuer Begriff und bezeichnet die individuelle Widerstandskraft gegenüber der mit psychischer Erkrankung verbundenen Stigmatisierung und Diskriminierung. Über Entwicklung und individuelle Bedeutung dieses neuen Konzeptes ist bisher wenig bekannt.

Internalisiertes Stigma und Stigmaresistenz

Psychische Erkrankungen sind mit Stigma verbunden. Trotz vielfacher Anti-Stigma-Aktivitäten und Aufklärungskampagnen bestehen negative Einstellungen und Vorurteile gegenüber Personen mit psychischen Erkrankungen sowohl in der Allgemeinbevölkerung als auch unter professionell Tätigen weiter fort1, 2. Faul, unwillig, unfähig, uneinsichtig, unzuverlässig, unberechenbar, gefährlich, unbehandelbar und unheilbar sind nur einige von vielen negativen Zuschreibungen, denen Menschen mit psychischen Erkrankungen ausgesetzt sind. Werden diese negativen Vorstellungen ins Selbstbild integriert, so spricht man von internalisiertem Stigma oder Selbststigmatisierung.

Personen mit internalisiertem Stigma werten sich selbst ab und erleben sich nicht mehr als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft. Etwa ein Drittel der Menschen mit psychischen Erkrankungen weist ein hohes Maß an internalisiertem Stigma auf3. Internalisiertes Stigma führt zu Selbstabwertung, Scham, Verheimlichung und sozialem Rückzug, sodass krankheitsbedingt bereits bestehende Hürden in Bezug auf Partnerschaft, Freundschaften, Wohnen und Arbeit noch schwerer überwunden werden.

Daher ist es von herausragender Wichtigkeit, Patienten beim Abbau von internalisiertem Stigma zu unterstützen. Neben Aufklärung und Information zu psychischer Erkrankung und um falsche Überzeugungen zu korrigieren, geht es darum, Stigmaresistenz, d. h. individuelle Widerstandskraft gegenüber Stigmatisierung und Diskriminierung zu entwickeln. Dadurch könnte auch der gesellschaftliche Kampf gegen Stigma – ähnlich wie der Kampf gegen Homophobie und Rassismus – von der Bildung individueller Resistenz und dem dadurch erleichterten öffentlichen Engagement profitieren4.

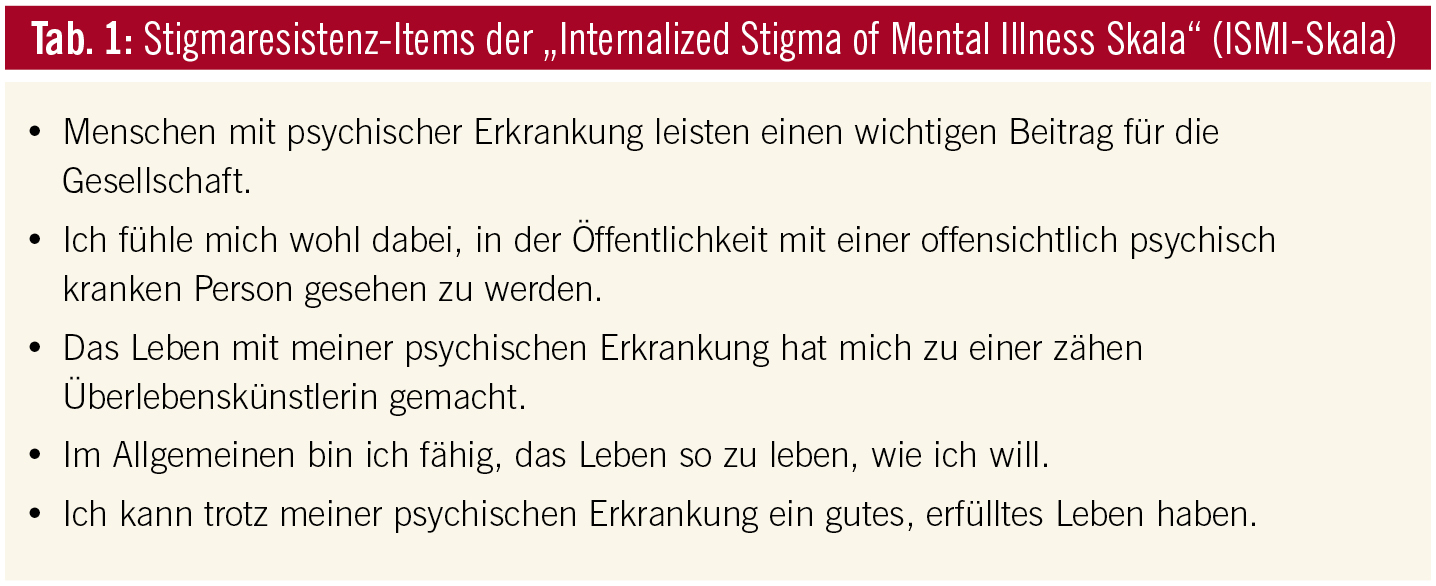

Internalisiertes Stigma und Stigmaresistenz können mit der ISMI-Skala (Internalized Stigma of Mental Illness Scale)5, einer Skala mit 5 Subskalen (Entfremdung, Übernahme von Stereotypen, Diskriminierungserfahrungen, sozialer Rückzug und Stigmaresistenz) gemessen werden. Die 5 Items der Stigmaresistenz-Subskala sind in Tabelle 1 dargestellt.

Stigmaresistenz bei Schizophrenie

In einer quantitativen Studie mit 157 Teilnehmern mit einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis, einer in besonderem Maß stigmatisierten Erkrankung, zeigte sich, dass Stigmaresistenz ein eigenes Konstrukt darstellt und nicht bloß die Kehrseite von internalisiertem Stigma ist6. Fast zwei Drittel der Teilnehmer wiesen ein hohes Ausmaß an Stigmaresistenz auf. Stigmaresistenz umfasst Aspekte wie Selbstwert, Empowerment und Lebensqualität, jedoch mit klarer Bezugnahme zu psychischer Erkrankung und damit Erfahrung einer stigmatisierenden Bedingung.

Stigmaresistenz ist somit vergleichbar mit dem Konzept der Resilienz7, definiert als „eine Kombination von belastenden und bedrohlichen Erfahrungen und ein relativ positiver psychologischer Ausgang trotz dieser Erfahrungen“8. Als günstig für ein höheres Maß an Stigmaresistenz zeigten sich umfassendes Wohlbefinden, nicht geschieden sein (Single oder verheiratet) und ambulante Betreuung (im Vergleich zu Tagesklinik und Station).

Da Stigmaresistenz als eigenes Konzept bisher noch kaum untersucht wurde und die 5 Items der Stigmaresistenz-Subskala lediglich eine erste Annäherung daran darstellen, ergab sich der Bedarf an einer qualitativen Studie9. Mit 32 Personen mit einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis wurden Einzelinterviews durchgeführt, um neue Einsichten zu Entstehung, Bedeutung und Auswirkung von Stigmaresistenz zu gewinnen.

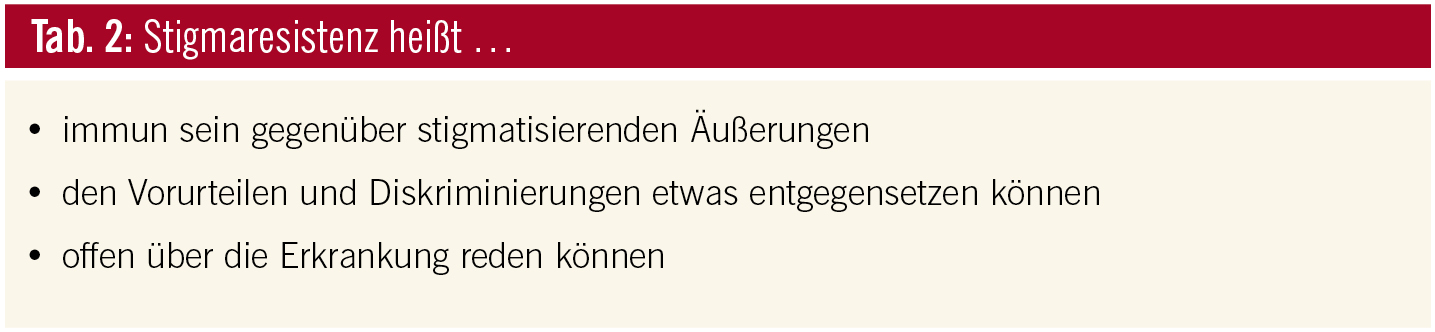

Im Folgenden werden die ersten Eindrücke dargestellt. Aus den Interviews wird klar, dass Stigma bei der Diagnose Schizophrenie ein großes Thema ist und so gut wie alle Betroffenen damit befasst sind. Stigma ist jedoch ein Tabuthema, ein unangenehmer Gesprächsgegenstand, über den nicht leicht gesprochen werden kann. Der Begriff der Stigmaresistenz ist neu und nicht auf den ersten Blick verständlich. Der überwiegende Teil der Interviewpartner akzeptiert das neue Konzept und hat viel dazu zu sagen. Was Stigmaresistenz für Personen mit einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis bedeutet, ist aus Tabelle 2 ersichtlich.

Vollständige Stigmaresistenz wäre ideal, ist jedoch eine Utopie. Niemand hält dies im gewünschten Ausmaß für möglich, da das Stigma in der Gesellschaft weit verbreitet und enorm ist. Hier ein Beispiel, das zeigt, dass Vorurteile allgegenwärtig sind, auch wenn sie oft nicht direkt geäußert werden: „Wenn eben die Leute sagen, aus dem Psycherl oder was weiß ich, wird eh nie mehr was, oder es ist ja auch oft so, die Leute sagen es einem ja nicht ins Gesicht, man hört ja das immer wieder von anderen über Umwege, wie die Leute eben denken.“ Die Aufgabe, gegen dieses Stigma resistent zu werden, ist enorm und wird als lebensbegleitend dargestellt.

Entwicklung von Stigmaresistenz

Stigmaresistenz wird einerseits als etwas gesehen, das man bis zu einem gewissen Grad mitbringt, viel wird aber darüber gesprochen, wie sich die Widerstandskräfte mit der Zeit entwickeln. Das kann lange dauern, ein Zuwachs an Stigmaresistenz kann aber auch schlagartig erfolgen. Es kann dabei jedoch durchaus zu Rückschlägen kommen. Aber auch die Zeit selbst – älter und reifer zu werden – führt zu einer Zunahme an Stigmaresistenz. Stigmaresistenz hat mit allgemeiner Resilienz zu tun: „Die Eltern haben in der Erziehung des Kindes generell den Menschen für das Leben widerstandsfähig zu machen, ja, die Stigmaresistenz ist ja nur ein Teil davon.“

Stigmaresistenz steht auch in Zusammenhang mit Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstverständnis, Selbstakzeptanz und Selbstsicherheit. Die Entwicklung von Mitgefühl für sich selbst, Stärke, innerer Kraft und Selbstliebe sind wichtig. Wurden in der Kindheit Selbstbewusstsein und Selbstwert gefördert, ist es leichter.

Weiters ist es wichtig, aktiv zu werden und sich für den eigenen Zustand zu interessieren, auch „der Wille aus dem Ganzen raus zu kommen und wieder ein halbwegs normales Leben zu führen“ ist essenziell. Dies kann die Bereitschaft beinhalten, eine Psychotherapie zu machen und sich mit der eigenen Person, der Lebenssituation, der Erkrankung und mitunter auch anderen Menschen auseinanderzusetzen. Aktivität kann sich auch in einer aktiven Haltung in der Therapie zeigen, im Austausch in Selbsthilfegruppen oder in einer Teilhabe am sozialpsychiatrischen Angebot. Oft hat der Prozess etwas mit Lernen und mit Ausprobieren, in beiden Fällen mit Arbeit an einem selbst, zu tun: „Dass man eben sich selbst akzeptieren lernt und seine Krankheit und seine Umstände, die man erlebt, nach Möglichkeit daran arbeitet, an einem Gesundungsprozess größtmöglich selbst auch mitzuwirken.“

Hilfreiche Persönlichkeitszüge: Es gibt Persönlichkeitsfaktoren, die der Stigmaresistenz zuträglich sind. Hierzu zählen Selbstsicherheit, positiv zu denken, sozial initiativ zu sein und weiterhin die Fähigkeit, „nein“ zu sagen, kampflustig, frustrationstolerant und kritikfähig zu sein. Positive Persönlichkeitseigenschaften vor Ausbruch der Erkrankung sind eine relative Unabhängigkeit von Äußerungen oder Gedanken anderer Menschen und ein Glaube an einen intakten Selbstkern. Positiv ist es auch, sich nicht zu schämen, bereit zu sein, Hilfe anzunehmen, Krankheit nur als einen Teil der eigenen Person zu sehen und flexibel bezüglich seiner Ziele zu sein.

„Normalität“ und Geld sind wichtig: Ein „normales Leben“ zu führen kann dabei helfen, Selbstwertgefühl und Stigmaresistenz zu erlangen. Hierzu zählen: eine Arbeit zu haben, Sport zu treiben, eine Freundin bzw. einen Freund zu finden, eine Partnerschaft längere Zeit aufrechtzuerhalten und Freundschaften mit gesunden Personen zu pflegen. Auch finanzielle Ressourcen wie eine große Wohnung, schöne Kleidung oder ein Auto steigern das Selbstbewusstsein. Wichtig für das Selbstbewusstsein ist auch gutes Aussehen und Auftreten.

Stigmaresistenz und Krankheitssymptomatik

Stigmaresistenz hängt auch von der Erkrankungsphase ab. Oft gibt es zu Erkrankungsbeginn noch wenig Stigmaresistenz, mit der Zeit tritt dann ein gewisser Gewöhnungseffekt ein und die Stigmaresistenz nimmt zu. Allerdings bleibt es schwierig, wenn Vorurteile im näheren Umfeld auftauchen. Weiters kann es in einer akuten psychotischen Episode leichter sein, Stigma und Diskriminierung zu ignorieren. Im Allgemeinen ist es jedoch leichter, stigmaresistent zu sein, wenn es einem gut geht und man ziemlich gesund ist.

Wichtig ist zudem, die Erkrankung und damit verbundene Beeinträchtigungen zu akzeptieren, aktiv zu bleiben und sich nicht von Symptomen beherrschen zu lassen: „Wenn man trotz der Erkrankung aktiv bleibt und ein paar Sachen erfolgreich verlaufen, dann baut sich dieses Selbstbewusstsein wieder auf, und damit auch die Widerstandskraft.“ Auch das Erkennen von positiven Aspekten der Erkrankung sowie das Erleben von Wertschätzung und Unterstützung durch Familie und Freunde helfen.

Strategien

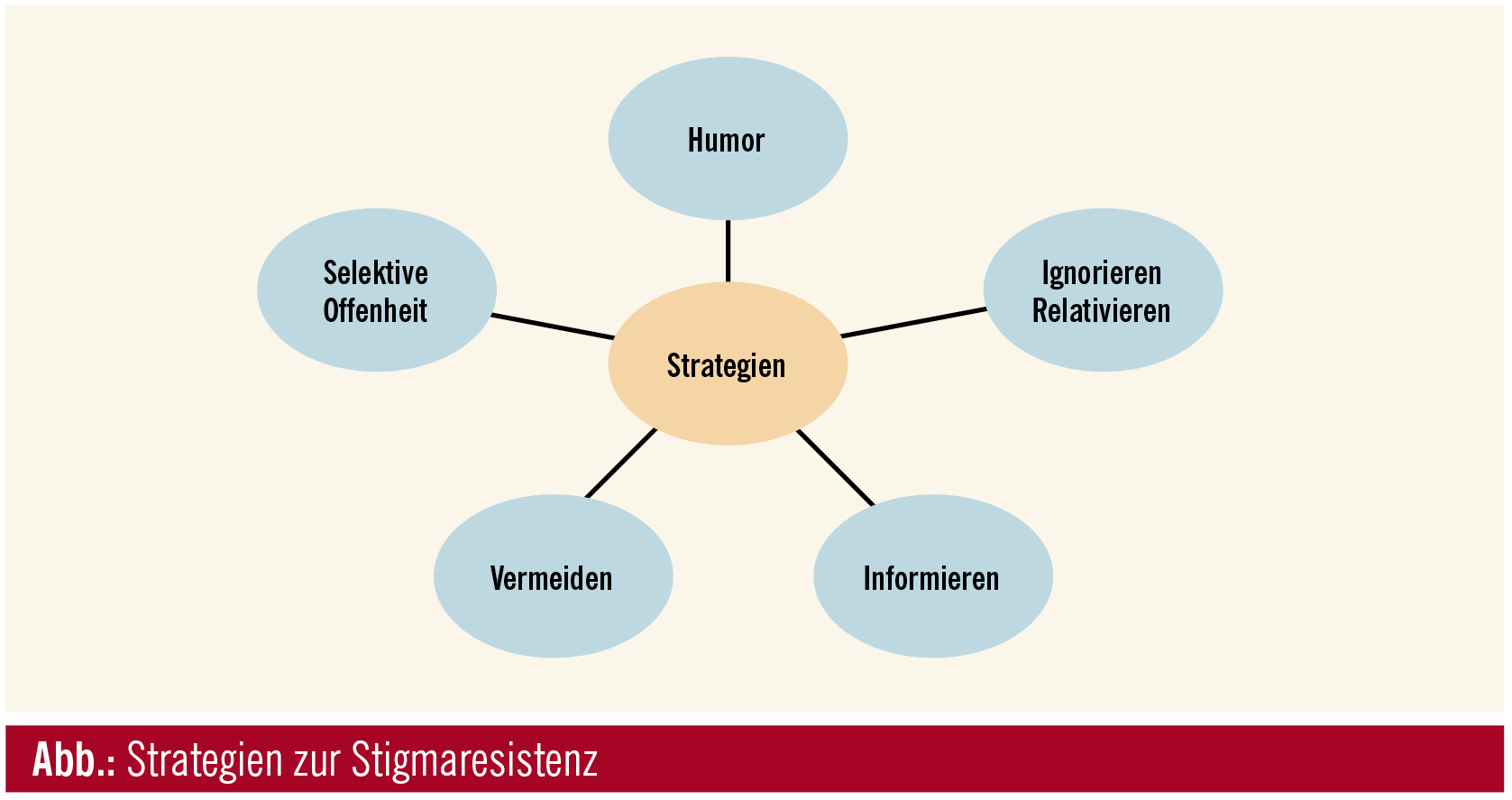

Es geht wesentlich darum, Strategien zu erarbeiten. Einen Überblick über mögliche Strategien, die zur Stigmaresistenz beitragen, gibt die Abbildung.

Die Strategie der selektiven Offenheit ist von überragender Wichtigkeit. So ist es ratsam, sich auf soziale Situationen vorzubereiten und sich zu überlegen, was man wem wann von sich preisgeben will. Gar nicht darüber reden stellt auch eine Möglichkeit dar. Unterschiedliche Situationen erfordern unterschiedliche Strategien. Es wurde geraten, Situationen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ sind, zu meiden. Im Allgemeinen wurde es jedoch als hilfreich erachtet, sich potenziell stigmatisierenden Situationen zu exponieren anstatt sich ganz zurückzuziehen.

Strategien können in zwei Hauptgruppen eingeteilt werden: abwehrende Strategien, die eine kognitive Distanzierung beinhalten, und herausfordernde Strategien, die auf Änderungen der Einstellungen und des Verhaltens der Umgebung zielen10. Während abwehrende Strategien im Sinne des Selbstschutzes angewandt werden und dem Coping-Modell zuzuordnen sind, führen herausfordernde Strategien zur Selbstwertsteigerung und entsprechen Shih’s Empowerment-Modell zum erfolgreichen Umgang mit Stigma11.

Welche Strategien zum Einsatz kommen, hängt auch von der Krankheitsphase ab. In einer stabilen Krankheitsphase können mehr herausfordernde Strategien wie Aufklärung, Information und Dagegenhalten eingesetzt werden, in unstabilem Zustand mehr kognitive, abwehrende Strategien wie Ignorieren und Relativierung stigmatisierender Äußerungen. Es kann aber auch durchaus schlau sein, in einer bestimmten Situation auf Aufklärung zu verzichten und stattdessen eine kognitive, eher dem Coping-Modell zuzuordnende Strategie anzuwenden, z. B. wenn der Rahmen für eine tiefergehende Diskussion nicht gegeben ist oder das Gegenüber starr auf seinem Standpunkt verharrt.

Weiters ist Humor eine sehr effektive Strategie, um Vorurteile nicht mehr so an sich heranzulassen und gleichzeitig etwas zu entgegnen. Strategien müssen gelernt, geübt und erprobt werden. Neben der Bereitschaft und Entscheidung, sich auf den Weg zu machen, sich einzusetzen und anzustrengen braucht man Mut, Kraft, Ausdauer, Energie, Information und Unterweisung.

Normal und besonders

Insgesamt kann man sehen, dass viele Themen, die für die Entstehung von Stigmaresistenz Bedeutung haben, den ganz normalen Themen der gelungenen Persönlichkeitsentwicklung und deren therapeutischer Unterstützung entsprechen. Es geht um die Entwicklung eines stabilen Selbstwerts, um Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenz und generell um Resilienz.

Hier helfen dieselben Aspekte, die ein „gelungenes Leben“ im Allgemeinen ausmachen: Erfolg in Ausbildung und Beruf, gelungene Verselbständigung, soziale Unterstützung und materielle Absicherung. Gleichzeitig beeinflusst nicht nur die Erkrankung selbst, sondern auch die stigmatisierende Diagnose „Schizophrenie“ das Leben auf allen Ebenen. Eine gezielte Auseinandersetzung damit ist unerlässlich. Informationen über die Erkrankung und die Entwicklung eines individuellen Störungskonzeptes werden notwendig.

Die Erkrankung muss akzeptierbar, verstehbar und bewältigbar werden. Eine wirksame Behandlung muss gefunden werden, die größtmögliche Gesundheit ermöglicht. Länger dauernde Behinderungen müssen eingeschätzt und beachtet werden. Inhalte und Form von Stigmatisierung und Diskriminierung bei Schizophrenie müssen kennen gelernt und Strategien zum Umgang damit entwickelt werden. Das bedeutet, es geht um ganz besondere Expertisen. Dabei handelt es sich um Expertisen im Umgang mit Stigma und Diskriminierung im Allgemeinen und zusätzlich im Umgang mit Stigma und Diskriminierung bei Schizophrenie im Besonderen.

Stigmaresistenz gezielt fördern

Für Interventionen zur Erhöhung von Stigmaresistenz bedeutet das, dass sie alle drei Ebenen beachten und bearbeiten müssen:

- die generischen Aufgaben zur Entwicklung einer selbstbewussten Person

- die spezifische Herausforderung, Stigma und Diskriminierung ausgesetzt zu sein

- die spezifische Herausforderung, Stigma und Diskriminierung bei Schizophrenie ausgesetzt zu sein.

Es wäre also günstig, Expertisen zu entwickeln, die sich auf diese multifokale Herausforderung spezialisieren. Hilfreich dabei sind Verständnis und Ermutigung in zwischenmenschlichen Beziehungen, vor allem auch durch professionell Tätige. Neben Unterstützung bei der Selbstakzeptanz trotz Beeinträchtigungen und einer allgemeinen Stärkung des Selbstbewusstseins und der sozialen Kompetenz werden spezifische Therapien und Übungen gegen Stigma und Diskriminierung gewünscht. Hierbei sollten neue Strategien entwickelt und erprobt werden. Ein Gruppensetting, das den Austausch untereinander fördert, wäre dafür ein geeigneter Rahmen. Idealerweise könnten solche Gruppen auch von Experten aus Erfahrung moderiert werden.

Auf gesellschaftspolitischer Ebene geht es darum, die Stigmaresistenz einerseits allgemein, z. B. durch Förderung von Resilienz und Akzeptanz in Kindergarten und Schule, und andererseits spezifisch durch Öffentlichkeitsarbeit mit Aufklärung und Information über psychische Erkrankungen zu steigern. Hierbei wurde der Aufklärung durch Betroffene besondere Bedeutung beigemessen, sowohl was das nähere Umfeld wie Familie und Freundeskreis anbelangt als auch die breitere Öffentlichkeit durch Medienarbeit, Schulungen der Polizei und Anti-Stigma-Arbeit in der Schule. Dies ist in Übereinstimmung mit der Literatur zu Interventionen gegen Stigma und Diskriminierung, die darauf verweist, dass die Einbeziehung von Betroffenen zur Reduktion der sozialen Distanz und zur Förderung des Verständnisses für Personen mit psychischen Erkrankungen essenziell ist12–14.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Förderung von Anti-Stigma-Kompetenz unter professionell Tätigen, wie sie von Freimüller et al15 vorgeschlagen wird. vorgeschlagen wird. Laut Freimüller bezeichnet Anti-Stigma-Kompetenz die Fähigkeit, sich wirksam gegen Stigmatisierung und Diskriminierung zu richten und einen aktiven Beitrag zu einem respektvollen und gleichberechtigten Miteinander zu leisten. Das Modell vereint Wissen (psychische Erkrankungen, Patientenrechte, Recovery), Haltungen (Respekt und Akzeptanz für Verschiedenheit, Wertschätzungen der eigenen Person, Recovery- und Ressourcenorientierung) und Verhalten (Zivilcourage, Aufklärung, Empowerment und Selbstbefähigung, trialogische Zusammenarbeit).