Dissoziation und dissoziative Erkrankungen im Kontext der transkulturellen Psychatrie

Transkulturelle Psychiatrie und belastungsabhängige Erkrankungen

Die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen und der Relativität eigener kultureller Modelle in der Psychiatrie hat eine lange und komplexe Vorgeschichte, für die Dissoziation als Phänomen und Krankheitsmodell als gutes Beispiel dienen kann1. Transkulturalität kann in diesem Zusammenhang in zweierlei Hinsicht verstanden werden:

-

als Auseinandersetzung mit den Modellen anderer Kulturen (die umgekehrt auch zu einer Reflexion der eigenen kulturabhängigen Modelle führen kann oder sollte) oder als

-

Beschäftigung mit den im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklungen wechselnden kulturabhängigen Modellen von Krankheit, Gesundheit und Heilung.

Belastungsabhängige Erkrankungen, bei denen man heute im Rahmen der internationalisierten Modelle des ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation2 neben den dissoziativen Störungen vor allem an die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) denkt, sind in diesem Zusammenhang geeignet, um die Einbettung in die Kultur, die dynamische Entwicklung und Interaktion mit dem sozialen Umfeld zu verdeutlichen.

Die Bedeutungsveränderung des heute in Folge des historischen Paradigmenwechsels eher unklaren Begriffs der “Dissoziation”, der in der ICD-10 weitgehend mit den älteren Begriffen der Hysterie und der Konversionsstörung gleichgesetzt wird, kann in diesem breiteren Kontext besser verstanden werden.

“Sprachen” der Belastung

Im Rahmen der transkulturellen Psychiatrie findet hier zunehmend der Begriff der belastungsabhängigen kulturabhängigen Reaktionen oder der “Idiome der Belastung” (“Idiom of distress” [IOD])3 Anwendung. IOD gehört im weiteren Sinne zu den kulturabhängigen Syndromen (“Culture Bound Syndromes”), die auch in den Standarddiagnosesystemen verankert sind (siehe DSM-IV4) und beschreibt vor allem den von der Kultur geprägten Ausdruck von psychischer Belastung, Sorgen oder Konflikten auf verbaler oder nonverbaler Ebene. Diese entsprechen oft auch bestimmten Erwartungen der sozialen Umgebung an den Betroffenen und umgekehrt auch den Erwartungen des Individuums an die Reaktion der Gruppe, die in einer Hilfestellung im sozialen Netzwerk oder dem Verweis an bestimmte religiöse oder medizinische Experten besteht.

So war es beispielsweise über viele Jahrhunderte in Europa üblich, in von sozialen Konflikten geprägten oder anders belastenden Situationen kurz zusammenzusinken und unter Umständen sogar kurz das “Bewusstsein zu verlieren” (“faint”). In diesem Fall kam es meist sofort zu Aufmerksamkeit, Zuwendung und Unterstützung, wie beispielsweise der Anwendung eines (Ammoniak-) Riechfläschchens als Teil der Reaktion der Anwesenden5. Ein anderes gängiges Vorstellungsmodell war das des “vorzeitigen Alterns” bei tiefgehendem Erschrecken – das Haar ergraut oder wird über Nacht “schlohweiß” (siehe z. B. in Schuberts Winterreise*).

Nicht nur durch den wesentlichen Beitrag der psychoanalytischen Bewegung im Wien der Jahrhundertwende kann die “Hysterie” aber als ein wesentliches kulturabhängiges und damit dynamischen Veränderungen unterworfenes Krankheitsmodell unserer eigenen Kultur in dieser Zeit gesehen werden. Diese war bis in das Ende des 19. Jahrhunderts hinein von alten, unter anderem auch von hippokratischen und vorhippokratischen Modellen geprägt5-7. Es wurde davon ausgegangen, dass entweder “vapours” (Ausdünstungen) oder die Bewegung des Organs selber in Symptomen resultiert, was auch dazu führte, dass lange Zeit die Erkrankung als ausschließlich “weiblich” gesehen wurde bzw. überwiegend nur bei Frauen diagnostiziert wurde. Wie bei zahlreichen anderen kulturabhängigen Vorstellungen wurden dabei bereits in früheren Quellen als Auslöser auch besondere Belastungen oder das Fehlen sexueller Aktivität als schwerwiegender Belastungsfaktor beschrieben. So fremd dieses Modell heute erscheint, ist zu berücksichtigen, dass alte Paradigmen und Konzepte – wie hier das des Uterus als krankem Organ bei heute als neurovegetativ und/oder Angstsymptomatik interpretierten Symptomen – erst langsam durch neue Modelle abgelöst werden. So kann man noch im frühen 20. Jahrhundert Schriften finden, die “folgerichtig” als Intervention eine Hysterektomie empfehlen. Die schwerwiegenden Konsequenzen für die Betroffenen lassen sich vor allem durch die Reflexion der Auswirkung für die Patientin in einer Zeit unzureichender Anästhesie und hohem postoperativen Operationsrisiko deutlich machen.

Dissoziation und die heute in der ICD-10 in ausdrücklicher Nachfolge des “Hysterie”- Begriffs als “dissoziativ” eingestuften Phänomene des Verlusts der Integration zwischen Bewusstsein, Gedächtnis und Motorik waren in unterschiedlichsten Definitionen seit zumindest den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ein wichtiges Thema in Medizin und Öffentlichkeit1, 5, 6.

“Kriegszitterer” und eine Reihe heute nicht mehr bekannter belastungsabhängiger Symptome, die heute am ehesten entweder der PTBS oder den dissoziativen Störungen zuzuordnen wären, sind ebenfalls in diesem Kontext zu sehen. Krankheitsmodelle haben also potentiell auch schwerwiegende und nachhaltige Konsequenzen, ändern sich im Rahmen der Entwicklung einer Kultur und sind in einem Dialog zwischen der “öffentlichen”, der “Alltagskultur” und dem medizinischen System zu sehen. Hypnose als neues medizinisches Therapiemodell, aber auch als öffentliches Spektakel auf Jahrmärkten und bei Seancen bediente sich vor allem auch dissoziativer Mechanismen. Das besondere Interesse in den sich in dieser Zeit rasch entwickelnden psychologischen und psychotherapeutischen Schulen trug zu einer unterschiedlichen Interpretation und einer komplexen Entwicklung des Begriffes bei1.

Dissoziation und verwandte Phänomene in der ICD-10-Definition

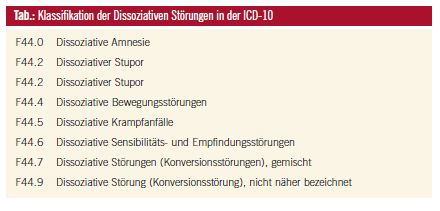

Das ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation2 fasst eine Reihe der historisch zuzuordnenden Begriffe in der Kategorie F 44 zusammen und weist auf den möglichen Zusammenhang mit traumatischen Lebenserfahrungen hin.

Es definiert: “Das allgemeine Kennzeichen der dissoziativen oder Konversionsstörungen besteht in teilweisem oder völligem Verlust der normalen Integration der Erinnerung an die Vergangenheit, des Identitätsbewusstseins, der Wahrnehmung unmittelbarer Empfindungen sowie der Kontrolle von Körperbewegungen … Die Symptome verkörpern häufig das Konzept der betroffenen Person, wie sich eine körperliche Krankheit manifestieren müsste. Körperliche Untersuchung und Befragungen geben keinen Hinweis auf eine bekannte somatische oder neurologische Krankheit. Zusätzlich ist der Funktionsverlust offensichtlich Ausdruck emotionaler Konflikte oder Bedürfnisse …” Die ICD-10 ordnet dabei unterschiedliche Phänomene zu (Tab.).

Trance als weiteres Beispiel aus dieser Gruppe ist in der transkulturellen Psychiatrie im Prinzip ein Sammelbegriff für ein breites Spektrum unterschiedlicher Veränderungen des Wachbewusstseins. Bereits die (ursprünglich aus Österreich stammende) Ethnologin Erika Bourgignon demonstrierte in einer bis heute richtungweisenden Analyse vorhandener Daten8, dass Trancezustände in den meis ten Kulturen vorkommen und in der Regel nicht als pathologisch zu sehen sind, sondern wichtige Funktionen erfüllen können. Im Sinne der transkulturellen Psychiatrie (und in Übereinstimmung mit dem ICD-10) ist Trance (oder im weiteren Sinne veränderte Wachbewusstseinszustände – VWB) nur dann als pathologisch und potentiell behandlungsbedürftig zu sehen, wenn sie in der entsprechenden Kultur als krankhaft interpretiert würde. Dies soll allerdings eine sorgfältige Differentialdiagnostik im Zweifelsfall nicht ausschließen.

Als Beispiele sind Besessenheitstrancen zu sehen, in denen die Erfahrung wie beispielsweise in der Umbanda als erwünscht gesehen und “eingeladen” wird, aber meist vorgegebenen Regeln folgt und durch kulturgesteuerte Lernprozesse und Helfer in der Umgebung unterstützt wird. Erst wenn diese zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen und nicht mehr den kulturell vorgegebenen Rahmenbedingungen folgen, wird ein Experte – allerdings aufgrund der metaphysischen bzw. religiösen Interpretation eher ein Heiler in der jeweiligen Tradition9 – beigezogen.

Aus dem europäischen Kulturraum kann in diesem Zusammenhang die unerwünschte “Besessenheit” durch einen Teufel der erwünschten Ergriffenheit oder “Ekstase” durch den heiligen Geist (etwa bei den Pfingstlerbewegungen9 oder bei Heiligen) gegenübergestellt werden.

In vielen Kulturen wird Trance durch Experten eingesetzt (im Tungusisch-Altaischen beispielsweise durch Schamanen, die ein jahrelanges Training durchlaufen), um Heilungsprozesse beispielsweise durch die Rückholung einer verlorenen “Seele” zu ermöglichen9.

Die Entwicklung neurophysiologischer und bildgebender Verfahren ermöglichte in den letzten Jahren wichtige Beiträge zum verbesserten Verständnis biologischer Prozesse im Rahmen von veränderten Wachbewusstseinszuständen10.

Behandlung und Behandlungsbedarf

Unter Berücksichtigung aller bisheriger Modelle erscheint es sinnvoll davon auszugehen, dass dissoziative Phänomene ein kontinuierliches Spektrum beschreiben, das von normalen Alltagsphänomenen zu Symptomen schwerwiegender und für den Betroffenen belastenden Erkrankungen unterschiedlicher Ätiologie führt. Am einen Ende stehen dabei gängige Alltagserfahrungen wie das Tagträumen in langweiligen Alltagssituationen, aus denen man sich rückorientieren muss, am anderen Ende tiefergehende und schwer kontrollierbare Formen wie z. B. die seltene dissoziative Identitätsstörung (multiple Persönlichkeitsentwicklung) als Folge des Überlebens in einer traumatischen Familienumgebung. Dissoziative Reaktionen können im Kontext von Belastungen auch als ursprünglich adaptiv gesehen werden, da sie als “dritte Option” in einer Bedrohungssituation, in der dem Betroffenen z. B. bei anhaltendem Missbrauch weder Kampf noch Flucht möglich ist, die physisch oder psychisch zu belastende bewusste Erfahrung aus dem bewussten Erleben oder Erleiden abspaltet. Sie sind daher in vielen Situationen als “normale” Reaktion auf ungewöhnliche Situationen und Belastungen zu sehen. Erst wenn sie nach Abklingen der Gefahrensituation auch durch harmlose Alltagssituationen “getriggert” werden oder Teil einer komplexeren, “neurotischen” Entwicklung werden und erheblich mit dieser interferieren, z. B. ein Lernen in der Schule unmöglich machen, werden sie zu einem Problem, das Behandlung erfordert. Sie sind in diesem Zusammenhang auch als Zeichen einer möglichen Belastungssituation oder Traumatisierung ernstzunehmen. Es überrascht daher nicht, dass dissoziative Phänomene bzw. Symptome weiters als mögliche oder “assoziierte” Symptome im Rahmen anderer psychischer Reaktionen und Erkrankungen, besonders bei der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS, ICD-10 F 43.1) auftreten. Dissoziative Reaktionen bei besonderen Belastungserlebnissen, die im Rahmen einer akuten Belastungsreaktion oder als eigenständige Phänomene auftreten, werden oft als Zeichen nicht erfolgreichen Copings und als Prädiktor einer späteren PTBS gesehen.

Differentialdiagnose: Auch bei hirnorganischen und zahlreichen neurologischen Krankheitsbildern, beispielsweise bei hirnlokalen Psychosyndromen und Epilepsien oder bei Substanzgebrauch, können sowohl dissoziative als auch diesen ähnliche Symptome auftreten, sodass eine sorgfältige differentialdiagnostische Abklärung auch bei scheinbar eindeutig psychologischen Auslösern dringend indiziert ist.

Behandlung: Obwohl eine Psychotherapie als wichtigster Aspekt einer Behandlung zu sehen ist, ist die Einbindung in einen erweiterten und methodenintegrativen Ansatz nach sorgfältiger Differentialdiagnostik dringend erforderlich – besonders bei schweren Belastungen als Auslöser der Symptomatik. Das kulturabhängige Ausdrucksverhalten unter Belastung (“Idiom of Distress”) und der kulturelle Rahmen sollten dabei besonders berücksichtigt werden. Hierzu gehören psychosoziale Ansätze wie die Verbesserung der Grundsituation bei anhaltenden Belastungen oder Bedrohungen – z. B. durch Wegweisung oder Verurteilung der Täter bei sexueller und körperlicher Gewalt, Unterstützung durch Opferhilfeorganisationen wie dem Weißen Ring – und bei Bedarf auch eine vorübergehende medikamentöse Einstellung. Benzodiazepine sind dabei aufgrund des hohen Abhängigkeitsrisikos eher zu vermeiden, SSRI, atypische Neuroleptika oder Serotoninmodulatoren wie Trazodon sind besser geeignet, um falls erforderlich gegen die Überflutung durch Ängste zu unterstützen, die als Kernsymptom zu sehen sind.

* Schubert: Der greise Kopf, Winterreise, D 911, Text Wilhelm Müller

1) Ellenberger HF, Die Entdeckung des Unbewussten, Verlag Hans Huber, 1973

2) WHO/Dilling H et al., Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien. 7. Aufl. Verlag Hans Huber, Bern; 2009

3) Furst LR, Idioms of Distress: Psychosomatic Disorders in Medical and Imaginative Literature. State University of New York Press, 2002

4) Saß H, Wittchen H, Zaudig M, Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen. (DSM-IV-TR): Textrevision. 1. Aufl., Hogrefe- Verlag, 2003

5) Scull A, Hysteria: The Biography. 1. Aufl. Oxford University Press, 2009

6) Veith I, Hysteria: The History of a Disease. New edition. University of Chicago Press, 1970.

7) Fischer-Homberger E, Homberger EF, Die traumatische Neurose. Vom somatischen zum sozialen Leiden. 1975. Psychosozial-Verlag, 2004

8) Bourguignon E, Religion, Altered States of Consciousness and Social Change. Ohio State University Press, 1986

9) Goodman FD, How about Demons?: Possession and Exorcism in the Modern World. Indiana University Press, 1988

10) Guttmann G, Langer G, Das Bewusstsein. Multidimensionale Entwürfe. Springer Verlag Berlin, 1992