Transkulturelle Psychiatrie: Möglichkeiten und Grenzen

Die Konfrontation mit psychisch kranken Migranten führte zuletzt zu einem erheblichen Aufschwung der Transkulturellen Psychiatrie. Vergessen wird dabei allerdings oft, dass diese im deutschsprachigen Raum auf eine inzwischen über 100 Jahre andauernde Tradition zurückblicken kann, die mit den Forschungsarbeiten Emil Kraepelins auf Bali begann und mit mehreren Brüchen bis heute fortdauert. Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis erfuhr die Transkulturelle Psychiatrie einen enormen Bedeutungszuwachs: Inzwischen etablierten sich Kooperationen mit biologischpsychiatrischen Fächern, es entstanden neue Forschungsrichtungen wie die kulturvergleichende Hirnforschung oder die Ethnopsychopharmakologie.1, 2 Im 20. Jahrhundert entwickelten sich mit der kulturvergleichenden Psychiatrie, der Migrationspsychiatrie und der Ethnopsychiatrie drei Bereiche, die sich in Aufgabenstellung, epistemologischem Umfeld und Methodik erheblich unterscheiden.3 Nach einer Erläuterung der Charakteristika dieser drei Richtungen soll der mögliche Erkenntnisgewinn an Beispielen aus der Suchtmedizin exemplifiziert werden.

Kulturvergleichende Psychiatrie

Die kulturvergleichende Psychiatrie untersucht Prävalenz, Inzidenz, Verlauf und Ausgang psychischer Erkrankungen in unterschiedlichen Ethnien und Kulturen. Verglichen werden darüber hinaus die Manifestationsformen psychischer Erkrankungen (“Pathoplastik”), die soziale Lage (Diskriminierung, Stigmatisierung, Akzeptanz) psychisch kranker Menschen sowie das Ansprechen auf psychopharmakologische und psychotherapeutische Behandlungsstrategien.

Das zentrale Ziel dabei ist es, auf der einen Seite kulturinvariante Kernbereiche klinischer Bilder, Verhaltens- oder Reaktionsweisen herauszuarbeiten, auf der anderen Seite kulturabhängige Manifestationsformen darzustellen. Die Nachbarfächer, auf deren Methodik der Datenerhebung und Dateninterpretation die kulturvergleichende Psychiatrie in Teilaspekten zurückgreifen kann, sind die Epidemiologie, vor allem aber die Kulturpsychologie und die Kultur- und Religionswissenschaften. Aber auch biologische Fächer wie die Populationsgenetik leisten wertvolle Dienste für die Interpretation der gewonnenen Daten.4-8

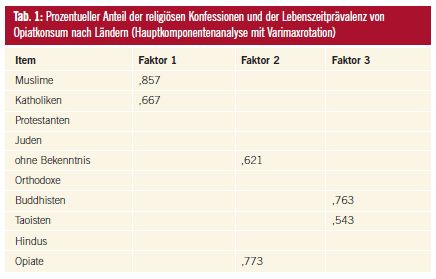

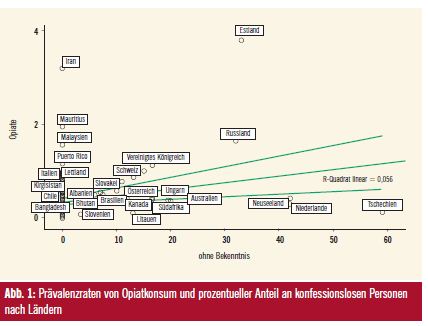

Beispiel 1: Religiöse Konfessionen und nationale Prävalenzraten für Opiatkonsum: In einer explorativen Datenanalyse untersuchten wir den Einfluss soziodemographischer und religiöser Faktoren auf die nationalen Prävalenzraten des Konsums illegaler Drogen. Exemplarisch soll der Zusammenhang der prozentuellen Verteilung religiöser Konfessionen mit der Prävalenz des Opiatkonsums dargestellt werden. Die Daten zur Lebenszeitprävalenz wurden dem Drogenreport der WHO entnommen.9

Insgesamt liegen Zahlen von 127 Staaten vor. Die durchschnittliche Lebenszeitprävalenz beträgt 0,41% mit einem Maximum von 3,79%. Die prozentuelle Verteilung der religiösen Konfessionen in diesen Ländern findet sich im jährlich erscheinenden Fischer Weltalmanach.10 Die Analyse trifft keine Aussagen über das religiöse Bekenntnis oder gar über die Religiosität der einzelnen Drogenkonsumenten, sondern versucht Hin – weise zu finden, ob bestimmte gesellschaftliche Wertehaltungen sich fördernd oder hemmend auf den Drogenkonsum auswirken. Dazu wurde eine Faktorenanalyse unter Einschluss der prozentuellen Anteile der religiösen Konfessionen und der nationalen Lebenszeitprävalenz gerechnet (Tab. 1).

Es ergab sich eine 3-Faktoren-Lösung. Faktor 1 zeigt ein reziprokes Verhältnis des prozentuellen Anteils von Katholiken und Muslimen. Das bedeutet, dass in Ländern mit einem hohen Anteil an Moslems der Anteil von Katholiken niedrig ist und umgekehrt. Dies trifft vor allem auf süd- und nordamerikanische Nationen und auf Staaten im Nahen Osten zu. In Europa und Afrika sind die Konfessionen stärker gemischt. Faktor 3 zeigt, dass Buddhismus und Taoismus in manchen Ländern häufig gemeinsam zu finden sind. Im Detail handelt es sich hierbei um die bevölkerungsreichen ostasiatischen Staaten China, Korea und Japan. Faktor 2 zeigt nun tatsächlich eine Verbindung zwischen der Rate an Menschen ohne religiöses Bekenntnis und der Lebenszeitprävalenz von Opiatkonsum. Wie Abbildung 1 verdeutlicht, ist dieser Zusammenhang jedoch nicht sehr stark ausgeprägt und vor allem auf die Verhältnisse in der Schweiz, Großbritannien und in Russland und Estland zurückzuführen. Für den Iran und für Mauritius, die den zweit- bzw. dritthöchsten Opiatkonsum aufweisen, findet sich dieser Zusammenhang nicht.

Migrationspsychiatrie

Die Migrationspsychiatrie erlebte zwischen 1960 und 1970 vor allem in ehemaligen Kolonialstaaten wie England, Frankreich und den Niederlanden, aber auch in großen überseeischen Einwanderungsländern wie USA und Kanada einen ersten Aufschwung.

In den deutschsprachigen Ländern setzte diese Entwicklung zeitverzögert ein. Die großen Gastarbeitereinwanderungswellen und vor allem die Flüchtlingsströme aus dem Balkan und anderen Krisenherden zu Beginn der 1990er-Jahre führten ganz unmittelbar vor Augen, dass die Behandlung psychisch Kranker aus fremden Kulturregionen besondere Sachkenntnisse erfordert. Dabei wurden Forscher und Therapeuten mit Fragen konfrontiert, wie sich traditionelle Familiensysteme, Kulturmuster, Einstellungen, Wertehaltungen und Identitäten im Rahmen des Migrationsprozesses ändern, welche Bedeutung unterschiedliche Akkulturationsformen für die psychische Gesundheit haben, wie sich Identitäten neu konstituieren und ob verschiedene Minoritäten unterschiedliche funktionale Copingstrategien, aber auch dysfunktionale Verhaltensweisen aufweisen. Erstmals begegnete man direkt dem Phänomen der Hybridkulturen, Mischformen also von Wertehaltungen und Symbolsystemen aus dem Herkunftsland und der Aufnahmekultur. Enttäuschte Erwartungen der Einwanderer und vor allem ihrer Nachkommen führten sowohl zu erhöhten Belastungen mit psychischen Erkrankungen als auch zu steigenden Kriminalitätsraten. Subjektive Krankheitskonzepte – Stichwort Somatisierung – zeigten die Grenzen der Leistungsfähigkeit unserer Gesundheitssysteme auf. Die Nachbarwissenschaften, die das epis temiologische Umfeld der Migrationspsychiatrie bilden, sind die Psychotraumatologie, die Migrationspsychologie und -soziologie sowie die Konfliktforschung.11-14

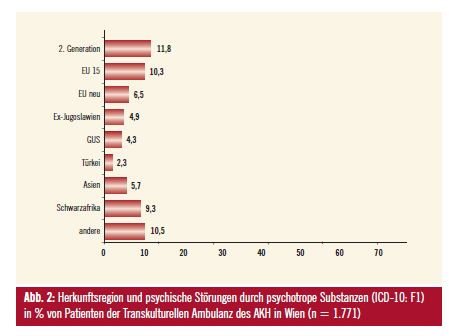

Beispiel 2. Drogenkonsum bei Migranten in Österreich: Aufgrund der Belastungen durch die Akkulturation zeigen Migranten häufig einen Substanzmissbrauch. 15 Dieser Befund lässt sich jedoch nicht auf alle Migrantengruppen übertragen. Wie die Daten der Transkulturellen Ambulanz des AKH in Wien zeigen, ist die Prävalenz von Substanzmissbrauch unter anderem auch von der Herkunftsregion der Einwanderer ab – hängig (Abb. 2).

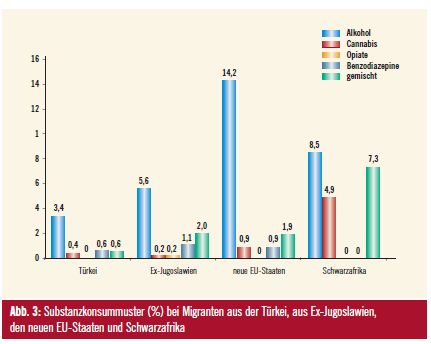

Auffällig ist, dass Migranten der 2. Generation unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit eine höhere Rate an Substanzmissbrauch aufweisen als die Einwanderergeneration. In dieser stechen wiederum die Migranten aus Schwarzafrika und aus den alten EU-Staaten hervor. Eine niedrige Prävalenz für Substanzmissbrauch findet man bei Minoritäten mit einem hohen Anteil an Muslimen (Türkei, Bosnien, ehemalige UDSSR). Auch beim Muster des Substanzkonsums finden sich erhebliche Unterschiede (Abb. 3). Migranten aus den neuen EU-Ländern und aus Schwarzafrika berichten häufiger über einen regelmäßigen Alkoholkonsum als Migranten aus der Türkei oder aus den Folgestaaten des ehemaligen Jugoslawien. Cannabis- und Mischkonsum werden relativ häufig von Migranten aus Schwarzafrika angegeben und spielen sonst kaum eine Rolle. Opiat- und Benzodiazepinkonsum waren in unserem Sample kaum zu finden. Diese Ergebnisse zeigen nur einen Ausschnitt dieser Problematik, wesentliche Daten für eine bessere Einschätzung des Behandlungsbedarfs stehen derzeit noch nicht zur Verfügung. Konkret gibt es in Österreich bisher keine populationsbasierten Untersuchungen zur Prävalenz und Inzidenz von Substanzmissbrauch/-abhängigkeit bei Migranten. Offen ist auch die Frage, wie die einzelnen Substanzen in den verschiedenen Minoritäten bewertet werden. Welche Segmente des Gesundheitssystems werden in Anspruch genommen? Wie viele Suchtkranke werden von traditionellen Heilern behandelt? Wie viele werden überhaupt nicht behandelt? Wie lange nach der Migration tritt Suchtverhalten auf? Wie unterscheidet sich der Suchtverlauf von Migranten und ansässiger Bevölkerung? Wie lassen sich die Bedürfnisse von Migranten sinnvoll mit den Strukturen eines westlichen Krankenhaussystems vereinbaren?

Ethnopsychiatrie

Die Ethnopsychiatrie untersucht psychische Erkrankungen, Krankheitskonzepte und Behandlungsformen in indigenen Kulturen, die Einbettung dieser Konzepte in einem weiten soziokulturellen und religiösen Kontext, den Einfluss unterschiedlicher Familiensysteme auf die Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung sowie die Auswirkung dieser kulturellen Einbettung auf Vulnerabilität und Resilienz. Das wissenschaftstheoretische Umfeld, das auch ein wichtiges Reservoir von Interpretationsansätzen für ethnopsychiatrische Forschungsergebnisse darstellt, besteht aus den unmittelbaren Nachbarwissenschaften Ethnopsychoanalyse und Kulturanthropologie sowie aus systemtheoretischen, strukturalistischen, poststrukturalistischen und postkolonialistischen Theorien.16-20 Mehr noch als die anderen Zweige der Transkulturellen Psychiatrie entfaltet die Ethnopsychiatrie ein gesellschaftskritisches Potential durch die Hinterfragung westlicher Normalitätsannahmen und Konzepte.

Qualitative Forschungsansätze: Charakteristisch für die Ethnopsychiatrie sind qualitative Forschungsansätze. Durch “Teilnehmende Beobachtung” versucht der Forscher, in der Feldsituation seine Daten möglichst unverfälscht zu gewinnen, indem er zum Teilnehmer am sozialen Alltag der Gruppe wird, die er beobachten möchte. Die Dokumentation erfolgt durch Video- und Tonbandaufnahmen sowie durch Feldnotizen und Beobachtungsprotokolle. Dabei sind Feldforscher auf Informanten angewiesen, um den Bedeutungsgehalt des Erlebten verstehen zu können.

Die Methode des “Narrativen Interviews” zur Datengewinnung wurde von Fritz Schütze in die Sozialforschung eingeführt und wird vor allem in der biographischen Forschung verwendet.21 Im ersten Schritt wird der Befragte lediglich zu einer thematisch relevanten Erzählung stimuliert. Im anschließenden Nachfrageteil können gewisse Ansätze zur Erzählung, die möglicherweise nicht oder nur unzureichend ausgeführt wurden, durch erneute Aufforderung vom Interviewer aufgegriffen werden. Selbstverständlich ist zu beachten, dass der Beobachter die Interaktion der Gemeinschaft schon allein durch seine bloße Anwesenheit ändert.22 Die Auswertung der qualitativen Daten erfolgt durch Verdichtungsprozesse und Kategorienbildungen (Grounded Theory), inhaltsanalytische Verfahren oder durch die Objektive Hermeneutik.23-25

Beispiel 3. Halluzinogene Drogen und Schamanismus: Schamanismus ist ein weltweit in Wildbeuter- und Gartenbaugesellschaften zu findendes religiöses Phänomen. Als Heilungsritual ist Schamanismus durch den Einsatz bestimmter ritueller Handlungen und Beschwörungsformeln charakterisiert, die dazu dienen sollen, Kontakt zur Götter- und Geisterwelt aufzunehmen.26 Daneben werden anlassbezogen unterschiedliche Methoden verwendet, um in Ritualen die Wirkung der Beschwörungsformeln zu verstärken bzw. um einen Schutz für sich und andere aufzubauen und das Eintreten in Trancezustände zu bewirken (u. a. Verbrennen von Räucherwerk, Trommeln in bestimmten Rhythmen auf besonderen Schamanentrommeln, Tanz, Trancetanz, psychedelische Drogen, Fasten, Schwitzen).

Die Trancezustände werden als Übergang in einen anderen Seinszustand, eine “Anderswelt” und als Kommunikation mit Geistern erlebt. Dabei kommt es zu komplexen neurophysiologischen Veränderungen.27 In seiner Vorstellung kann sich der Schamane dadurch frei zwischen den Welten bewegen. Er tritt in einen anderen Bewusstseinszustand, ist daneben aber immer noch in der Lage, mit den um ihn befindlichen Personen zu kommunizieren, Fragen zu stellen und Anweisungen zu geben. Neben psychogenen Verfahren zur Tranceinduktion findet man den Gebrauch halluzinogener Drogen in zahlreichen schamanistischen Kulturen (Tab. 2).

Ritueller Gebrauch halluzinogener Drogen: Verwendet werden vor allem psychoaktive Pilze, die nach ihren Wirkstoffen in drei Gruppen aufgeteilt werden können: Psilocybin, Ibotensäure/Muscimol und Mutterkornalkaloide.28 Im Gegensatz zum Halluzinogengebrauch in den (post-)modernen Gesellschaften werden diese Substanzen in traditionellen Kulturen streng rituell reglementiert und in einem mythischen Kontext eingesetzt (Tab. 3). Die in Sibirien beheimateten Uralier glauben, dass der Fliegenpilz aus dem Speichel der Gottheit Sänke entsteht. Es besteht auch eine Verbindung des Pilzes mit dem ethnischen Kulturheros (Sänkes Sohn). Die einem synkretistischen Glauben anhängenden mexikanischen Mazateken meinen, dass der heilige Pilz dem Blut und Speichel Christi entstammt; er “springt” aus dem Boden hervor. Für die zur Utoaztekischen Sprachgruppe zählenden Huichol entsteht Peyote aus dem Körper von Feuergott Tatewari und aus dem Knochen von “Älterer-Bruder-Hirsch” (Gehilfe Tatewaris). Die Tucano im Regenwald des Amazonas glauben, dass die Pflanze aus dem Leib des von der Sonnengottheit “Sonnenvater” und der mythischen Erdmutter gezeugten “Yahé-Kind” entstanden ist.29 Eingesetzt werden diese Drogen für Weissagungen oder bei Heilritualen. Ihr Gebrauch ist in der Regel mit umfangreichen Vorbereitungen wie Fasten und Schwitzen verbunden. Symbolische Reinigungen sollen Körper und Geist für die Begegnung mit den Geistern vorbereiten. Strenge Sicherheitsmaßnahmen schützen den Kult vor der Profanisierung durch Uneingeweihte, Opfer sollen die Geister gnädig stimmen.

Grenzen der Transkulturellen Psychiatrie

Während ethnozentrische und kulturrelativistische Theorien davon ausgehen, dass es unmöglich ist, Kulturen, die man lediglich beobachtet und an denen man nicht teilhat, wirklich zu verstehen, somit also eine absolute Grenze besteht, dominiert in der Transkulturellen Psychiatrie die Ansicht, dass dem Fortschritt des Faches primär durch die Alltagspraxis Grenzen gesetzt sind, die allerdings in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung von Migranten ein großes Gewicht gewinnen können.30

Der Mangel an finanziellen Ressourcen ist wohl das größte Hindernis, da Migranten in unserer Gesellschaft zu den am meisten marginalisierten Bevölkerungsgruppen gehören und die Bereitschaft der öffentlichen Hand, hier Geld zu investieren, bisher eher gering war. Qualifiziertes Personal ist in der Transkulturellen Psychiatrie ebenfalls häufig Mangelware. Für sehr viele Minoritäten gibt es zurzeit keine muttersprachigen oder bilingualen Therapeuten. Auch das enge Zeitmanagement der Fachärzte und Psychotherapeuten setzt den Möglichkeiten, sich adäquat mit den Problemen psychisch kranker Migranten auseinanderzusetzen, Grenzen, da die Behandlung dieser Patienten für gewöhnlich deutlich zeitaufwändiger ist als die von Einheimischen.

Selbstverständlich sind durch die Sprachbarriere Verständigungsschwierigkeiten vorgegeben, die durch die kulturellen Barrieren noch verschärft werden. Auch für Forschung und psychologische Testung ergeben sich Hürden, da die meisten international gängigen Untersuchungsinstrumente nur in wenige Sprachen übersetzt sind und die Testung der Gütekriterien in vielen Fällen aussteht. Insgesamt sieht man sich komplexen Herausforderungen gegenüber. Wenn es allerdings gelingt, sich diesen auf eine offene Weise zu stellen, kann das zu einer erheblichen Erweiterung des eigenen Horizonts führen.

resümeeIm Laufe des 20. Jahrhunderts entstanden mit der kulturvergleichenden Psychiatrie, der Migrationspsychiatrie und der Ethnopsychiatrie in der Transkulturellen Psychiatrie drei Zweige, die sich epistemiologisch und methodisch erheblich voneinander unterscheiden. Anhand von Beispielen aus der Suchtmedizin wurde der durch die Transkulturelle Medizin mögliche Erkenntnisgewinn dargestellt. Während die theoretischen Grenzen in den letzten 20 Jahren intensiv diskutiert wurden und die zentralen Hindernisse wie Ethnozentrismus und Kulturrelativismus als überwunden gelten sollten, finden sich in der transkulturellen Forschung und interkulturellen Behandlung nach wie vor zahlreiche personelle und finanzielle Hürden sowie Ausbildungsdefizite, die es zu bewältigen gilt.

1) Choudhury S, Kirmayer LJ, Cultural neuroscience and psychopathology: prospects for cultural psychiatry. In: Chiao JY (ed) Cultural neuroscience: Cultural influences on brain functions. Elsevier, Amsterdam, Boston, Heidelberg 2009; 263-283

2) Lin K-M, Singh BS, Chiu E, Ethno-Psychopharmacology. Cambidge University Press, Cambrigde 2008

3) Stompe T, Future directions of transcultural psychiatry. WPA-TPS Conference Vienna, April 2006. WACP Newsletter 2006; 2:48-51

4) Bermejo I et al., Epidemiologie psychischer Störungen bei Migranten. In: Machleidt W, Heinz A (Hrsg), Praxis der interkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie. Urban & Fischer, München 2010; 209-216

5) Kitayama S, Cohen D (eds), Handbook of cultural psychology. New York, The Guilford Press, London 2007

6) Böhme H, Matussek P, Müller L, Orientierung Kulturwissenschaft. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 2007

7) Eliade M, Geschichte der religiösen Ideen. Herder, Freiburg 2002

8) Cavalli-Sforza LL, Menozzi P, Piazza A, The history and geography of human genes. Princeton, University Press Princeton 1994

9) UNODC. World Drug Report 2010, United Nations Publication, Geneva 2010

10) Redaktion Weltalmanach, Der Fischer Weltalmanach 2010: Zahlen Daten Fakten. Fischer, Frankfurt am Main 2009

11) Fischer G, Riedesser P, Lehrbuch der Psychotraumatologie. Ernst Reinhardt Verlag, München 2009

12) Zick A, Psychologie der Akkulturation. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010

13) Oswald I, Migrationssoziologie. UVK-Verlagsgesellschaft, Konstanz 2007

14) Imbusch P, Zoll R, Friedens- und Konfliktforschung. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010

15) Haasen C et al., Abhängigkeit und Sucht. In: Machleidt W, Heinz A (Hrsg), Praxis der interkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie. Urban & Fischer, München 2010; 375-385

16) Reichmayr J, Einführung in die Ethnopsychoanalyse. Geschichte, Theorien und Methoden. Psychosozial-Verlag, Gießen 2003

17) Harm-Peer Zimmermann (Hrsg.), Empirische Kulturwissenschaft, europäische Ethnologie, Kulturanthropologie, Volkskunde. Leitfaden für das Studium einer Kulturwissenschaft an deutschsprachigen Universitäten. Deutschland – Österreich – Schweiz. Jonas, Marburg 2005

18) Luhmann N, Einführung in die Systemtheorie. Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg 2009

19) Dosse F, Geschichte des Strukturalismus. S. Fischer, Frankfurt am Main 1999

20) Varela M, Dhawan N, Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung. transcript-Verlag, Bielefeld 2005

21) Küsters I, Narrative Interviews. Grundlagen und Anwendungen. VS Verlag, Wiesbaden 2009

22) Fuchs P, Der Sinn der Beobachtung. Begriffliche Untersuchungen. Velbrück, Weilerswist 2004

23) Strauss A, Grundlagen qualitativer Sozialforschung: Datenanalyse und Theoriebildung in der empirischen soziologischen Forschung. UTB, Stuttgart 2007

24) Merten K, Inhaltsanalyse: Einführung in Theorie, Methode und Praxis, 2. verbesserte Auflage, Westdeutscher Verlag, Opladen 1995

25) Oevermann U et al., Die Methodologie einer “objektiven Hermeneutik” und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften. In: Soeffner H-G (Hrsg.) Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften. Metzler, Stuttgart 1979; 352-434

26) Eliade M, Schamanismus und archaische Ekstasetechnik. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1975

27) Winkelman M, Shamanism, The neural ecology of conciousness and healing. Bergin & Garvey, Westport 2000

28) Rätsch C, Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart 1998

29) Rosenbohm A, Halluzinogene Drogen im Schamanismus. Mythos und Ritual im kulturellen Vergleich. Reimer, Berlin 1991

30) Srubal I, Renn J, Wenzel U (Hrsg), Kulturen vergleichen. Sozial- und kulturwissenschaftliche Grundlagen und Kontroversen. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005